近日,厦门大学体育教学部运动健康研究与传播中心黄浩洁助理教授团队联合北京师范大学体育与运动学院乔德才教授团队,在运动性疲劳/力竭的中枢神经调控机制方面取得重要进展。研究团队首次揭示了丘脑底核(STN)中 NMDA受体的过度表达是运动力竭过程中 β振荡(12~30 Hz)产生的关键分子开关,并阐明其通过破坏基底神经节兴奋-抑制平衡,抑制运动输出的神经环路机制。相关成果以《运动力竭中丘脑底核 NMDA受体介导 β振荡产生的分子机制研究》发表于体育科学领域权威期刊《体育科学》。

运动疲劳/力竭,是每个运动员和健身者都曾经历的状态——明明还想继续,身体却“不听使唤”。传统观点认为,这种“累”源于肌肉能量耗尽或乳酸堆积等外周因素。然而,越来越多的研究表明,大脑才是运动疲劳的“总指挥”。中枢性疲劳理论指出,当运动强度或持续时间达到极限时,大脑会主动下调运动指令,以保护机体免受过度损伤。其中,皮层—基底神经节通路(cortico-basal ganglia pathway)被认为是调控运动启动、执行与终止的核心环路。团队前期研究已发现(黄浩洁等2024;2021),运动力竭时,该通路中出现显著增强的β频段(12~30 Hz)神经同步振荡,这种“脑电节律”与运动迟缓、动作抑制高度相关,提示其可能是大脑发出“停止信号”的电生理标志。

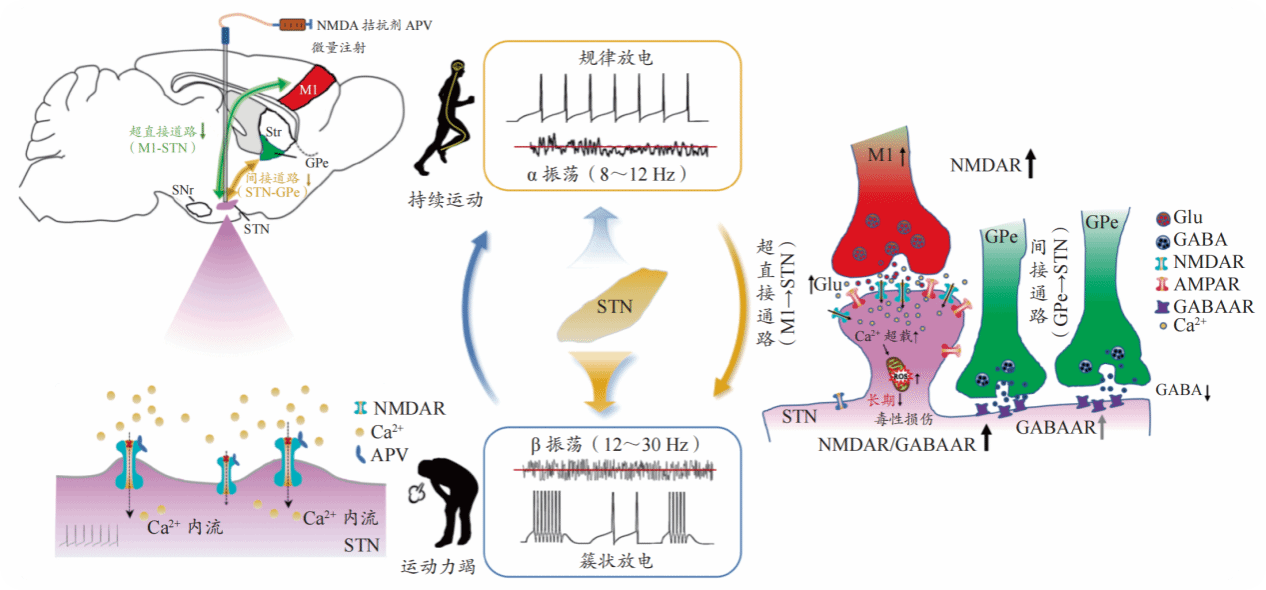

丘脑底核(Subthalamic Nucleus, STN)作为基底神经节的“发动机”,是超直接通路(M1—STN)和间接通路(GPe—STN)的交汇点,接收来自运动皮层的兴奋性输入和苍白球外侧部(GPe)的抑制性输入。其神经元活动的“兴奋-抑制平衡”直接决定了整个运动环路的输出状态。NMDA受体(兴奋性)与GABAA受体(抑制性)正是调控这一平衡的关键分子。然而,运动力竭状态下,STN内部的受体表达如何变化?这种变化是否驱动了β振荡的产生? 这些核心问题长期缺乏直接的实验证据。

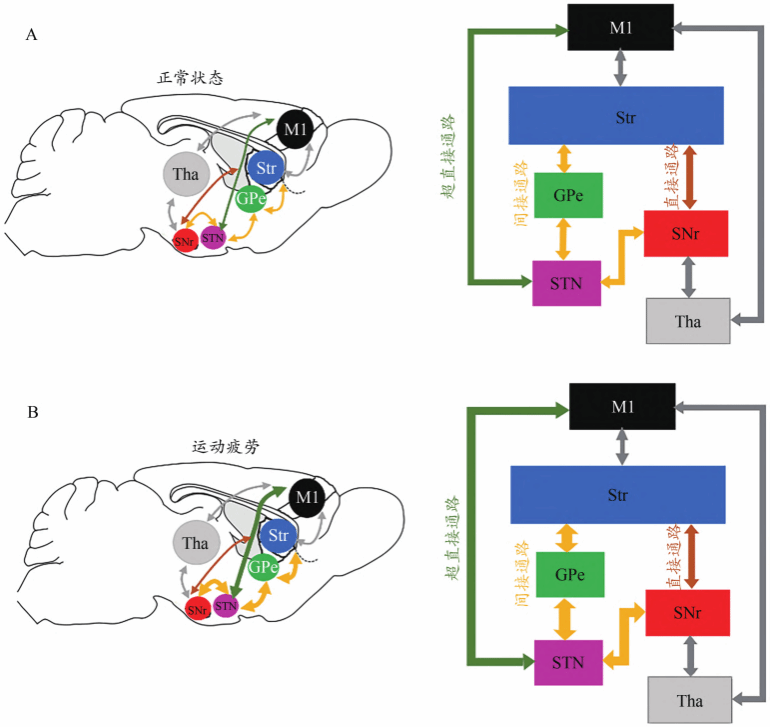

图1力竭运动状态下皮层-基底神经节通路功能连接失衡模式图

注:A.正常状态功能连接模式;B.力竭运动状态功能连接模式。双箭头线表示功能连接;粗细代表功能连接强弱。

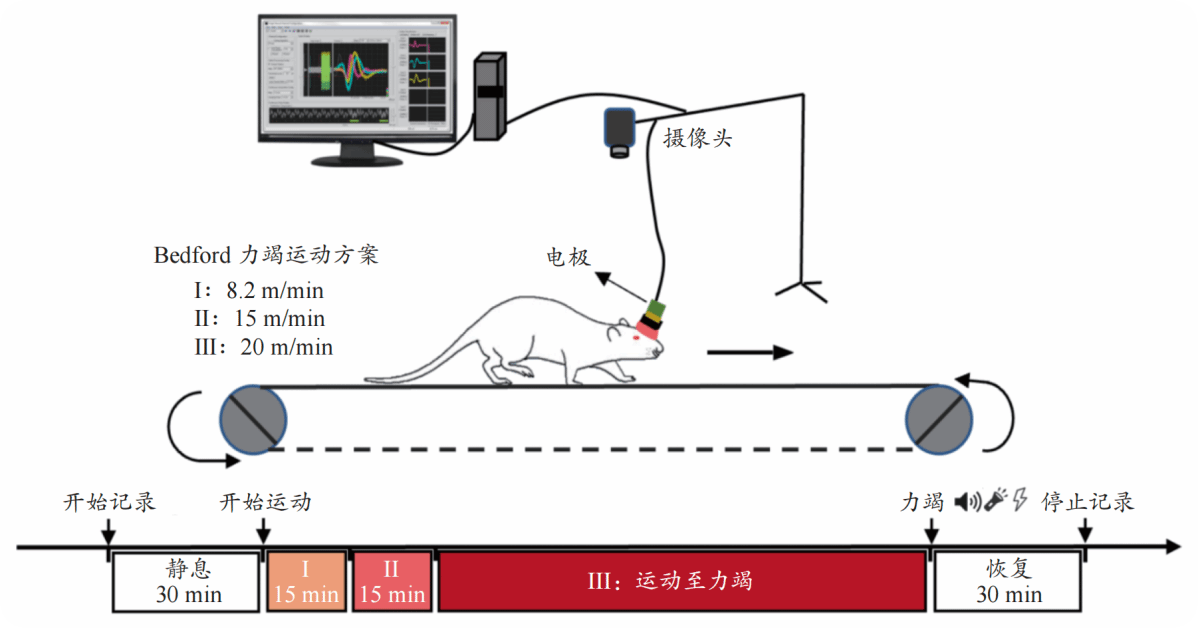

针对上述问题,研究团队采用改良的Bedford递增负荷跑台训练方案,建立大鼠运动力竭模型。通过整合分子生物学、药理学干预与在体神经电生理记录技术,系统探究了STN中NMDA/GABAA受体在运动力竭中的动态变化及其对神经网络振荡的调控作用。

图2 运动力竭方案和多通道神经电信号系统记录大鼠一次性力竭运动过程 LFPs 信号变化

研究结果发现:(1)随着力竭运动天数增加(第1、3、7天),STN中NMDA受体GluN2B亚基表达显著升高(第7天达峰值,P<0.01);而GABAA受体α1亚基表达未发生显著变化(p>0.05);导致NMDA/GABAA受体比值显著失衡,提示STN神经元处于“兴奋性优势”状态。这一结果表明,周期性高强度运动选择性地增强了STN的兴奋性输入,打破了原有的神经稳态。(2)与注射人工脑脊液(aCSF)的对照组相比,STN注射NMDA受体拮抗剂APV后,大鼠在负荷递增期+自主运动期和疲劳初期的运动时长和距离均显著延长(分别提升12.2%和22.4%),总运动时间提高14.6%;但在力竭期,两组无显著差异。这表明,抑制STN的NMDA受体功能,可以有效延迟疲劳的发生,提升运动耐力,但无法改变最终因外周代谢耗竭导致的力竭终点;(3)局部场电位(LFPs)功率谱密度(PSD)分析发现:注射APV后,运动皮层(M1)、苍白球(GPe)、和STN三个核团在β频段的振荡强度显著降低(P<0.05),而其他频段无变化。同步似然(SL)分析进一步揭示,APV干预显著降低了超直接通路(M1→STN) 和间接通路(Str→GPe→STN) 在β频段的功能连接强度(平均SL系数下降19.6%~28.6%),而直接通路(Str→SNr) 未受影响。这说明,NMDA受体的过度激活,特异性地增强了超直接和间接通路的β同步振荡,形成一个“运动抑制环路”,从而抑制了运动皮层的输出。

本研究首次在分子-细胞-环路三个层面,系统揭示了运动力竭中β振荡产生的分子机制:高强度运动→M1兴奋性输入增强→STN中NMDA受体(GluN2B)表达上调 → Ca²⁺内流增加 → 神经元兴奋性增强 → 从“单峰放电”转为“簇状放电” → 诱发β振荡 → 通过超直接和间接通路放大 → 抑制运动皮层输出 → 运动能力下降。

此项成果不仅深化了我们对运动疲劳/力竭本质的理解,也为开发新型抗疲劳策略开辟了新路径。未来,研究团队将探索靶向GluN2B的特异性药物或非侵入性脑刺激技术(如经颅直流电刺激、聚焦超声)在提升运动员训练效率、缓解慢性疲劳综合征等方面的潜在应用价值。

图3 力竭运动诱发 STN 兴奋−抑制失衡及β振荡产生的分子机制解析

该论文以厦门大学为第一单位,由体育教学部运动健康研究与传播中心黄浩洁助理教授(第一作者)、史冀龙助理教授(第二作者)以及北京师范大学体育与运动学院侯莉娟、刘晓莉、乔德才教授合作完成。该研究工作得到了教育部人文社会科学基金青年项目(23YJC890018)、福建省社会科学基金一般项目(FJ2021B132)和国家自然科学基金面上项目(31971095)的资助与支持。

原文链接:http://tykx.xml-journal.net/article/doi/10.16469/J.css.2025KX055