近日,厦门大学药学院任长亮教授团队研究开发了一类新型乏氧响应型自适应人工通道,可高选择性地诱导肝癌细胞凋亡。相关研究成果以“Smart Adaptive Artificial Channels Triggered by Hypoxia for Highly Selective Apoptosis in Cancer Cells”为题,在线发表在Angewandte Chemie International Edition(DOI:10.1002/anie.202514953)。

天然乏氧响应型离子通道能够依据氧气浓度的变化调节离子的跨膜转运,在细胞适应低氧环境中发挥着重要的作用。然而,如何模拟这些天然通道蛋白,设计出能响应乏氧环境的人工通道,仍面临较大的挑战。此外,人工通道可通过改变细胞膜通透性诱导细胞凋亡。鉴于肿瘤组织普遍存在的乏氧微环境,开发乏氧响应型人工通道有望为肿瘤精准治疗提供新的策略。

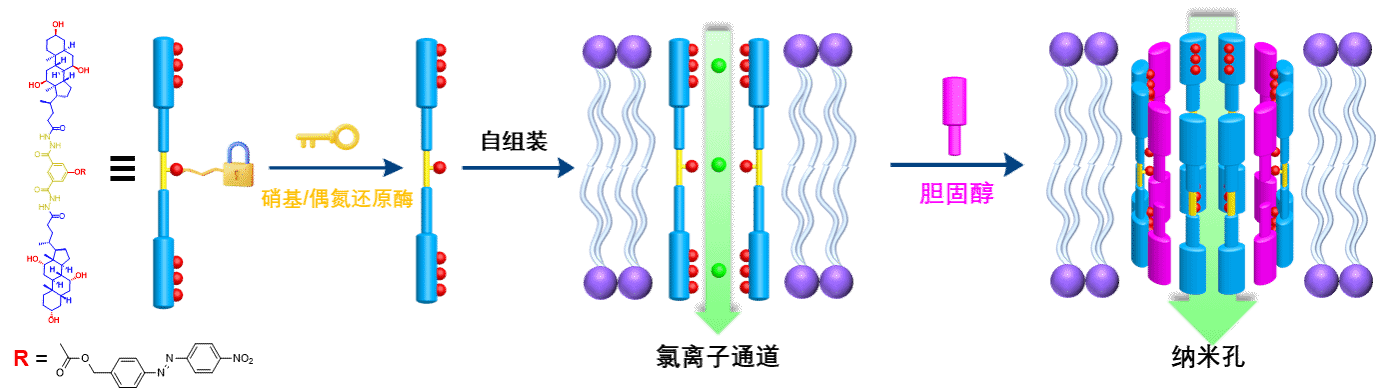

基于此,研究团队通过构建具有可修饰空腔的自组装人工通道,并在其中引入位阻大且能被还原酶特异性切割的硝基偶氮苯基团,成功开发了一类乏氧响应型人工通道。在乏氧条件中,通道构建单元在还原酶作用下被特异性释放,于低浓度时自组装形成氯离子通道,而在高浓度下则在胆固醇协助下进一步组装为具有不同孔径大小的纳米孔,展现出罕见的浓度自适应性。通道激活后,其对肝癌细胞的抑制活性显著增强,细胞毒性提高了 18.1 倍,选择性指数达17.9,较临床常用化疗药物多柔比星提升了44.8倍。这种优异的选择性源于通道在乏氧微环境中可特异性调控细胞膜通透性,从而诱导癌细胞凋亡。该研究不仅为病理内源刺激响应型人工通道的开发提供了理论依据,也为实现特异性抗肿瘤治疗开辟了新思路。

厦门大学药学院2021级博士毕业生张秋萍、2024级博士生谢晓盼为论文共同第一作者,任长亮教授为论文通讯作者。该项研究得到了国家自然科学基金(22271240),深圳市科技创新局(JCYJ20220530143206013),福建省自然科学基金(2024J010009),以及翔安创新实验室(2024XAKJ0102001)和厦门大学南强青年拔尖人才计划的支持。该项研究得到了药学院林挺团队的大力支持。

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202514953

(药学院)