近日,厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院吴德志教授团队在3D打印取得突破性进展。团队首次提出并验证“激光原位诱导直写打印”技术:通过激光原位诱导与3D打印射流相耦合,颠覆传统热固性材料成型方式,实现三维柔性结构原位、快速成型与性能实时调控。该技术大幅缩短固化时间,三维结构成型无需额外牺牲材料与繁琐后处理步骤,可在空间维度实时编程调控打印结构机械与电学性能。将为柔性电子、软体机器人、器官芯片与生物支架等亟需三维复杂结构增材制造与多功能集成的领域开创全新范式。相关研究成果以“Laser-assisted direct three-dimensional printing of free-standing thermoset devices”为题,发表在国际顶级期刊Nature electronics(DOI:10.1038/s41928-025-01491-2)。

热固性材料(如PDMS)微纳结构因其具有出色柔韧性、化学、热稳定性与生物相容性,被广泛应用于柔性电子、软体机器人与生物医学领域。然而,传统模板法与现有3D打印技术制备热固性功能器件存在制备时间长、需要支撑结构、处理步骤多和性能无法在线调控等缺陷。当前,通过热、声和紫外光场等辅助直写打印技术在固化效率、材料兼容性与性能调控方面仍存局限。

有鉴于此,研究团队提出激光原位诱导直写3D打印技术:引入激光原位照射在微尺度射流诱导局域光热效应,实现数百毫秒内热固性材料快速交联(~0.25秒,比传统方法快5个数量级)、无需支撑材料即可构建任意形状三维结构(如大斜度角度或水平悬垂结构)并具有高度灵活的性能时空调控能力。该打印技术可实现50μm结构分辨率,三维立体结构长径比达50以及10-20倍机械和电学性能无级调控。籍此方法制备具有优异应变抑制特性的刚度梯度可拉伸电子器件、高性能3D柔性传感器与多功能3D磁性软体机器人。该技术为热固性三维结构快速、稳定、可编程制造提供一种全新、普适策略,有望推动柔性电子、微流控和智能软体机器人等应用3D打印产业化进程。

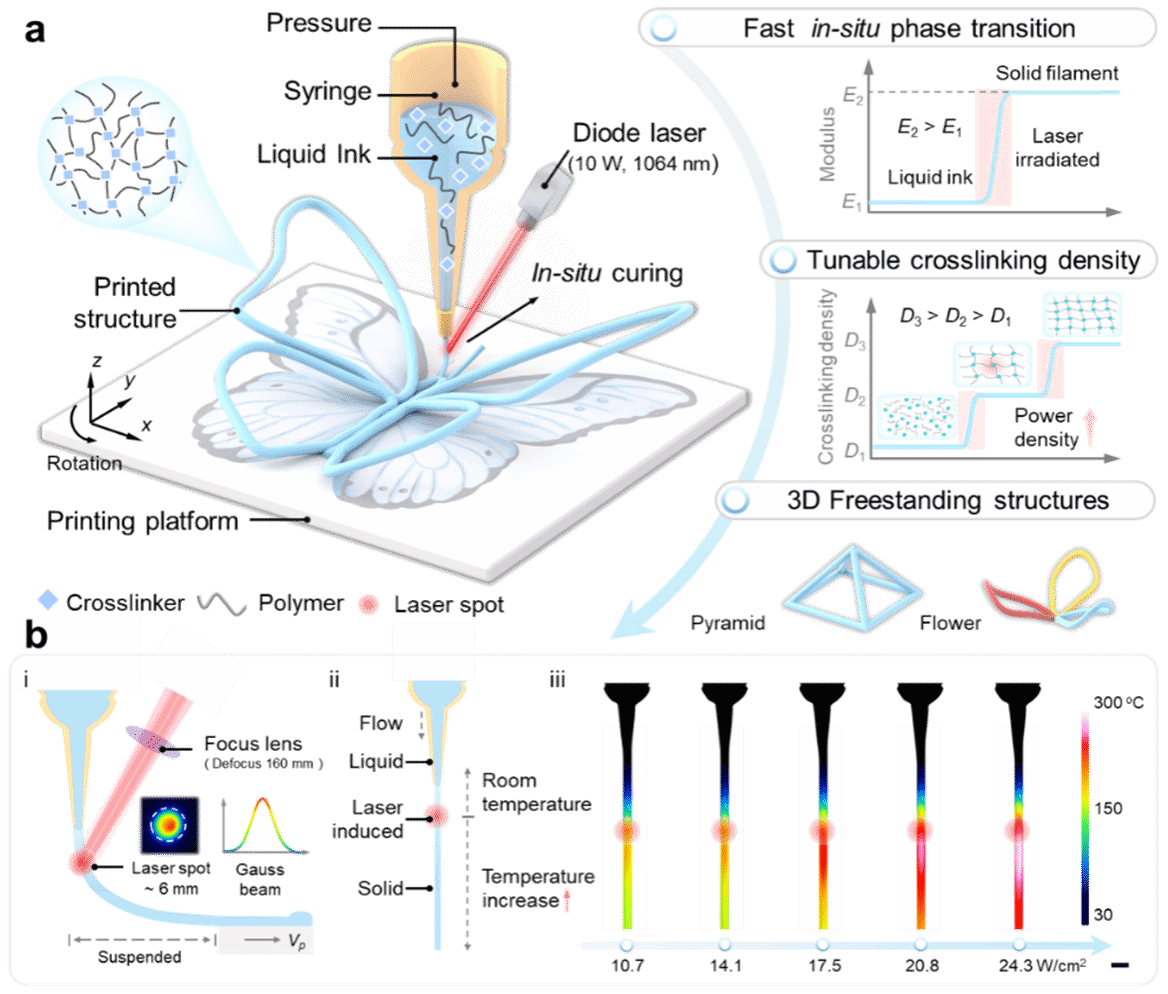

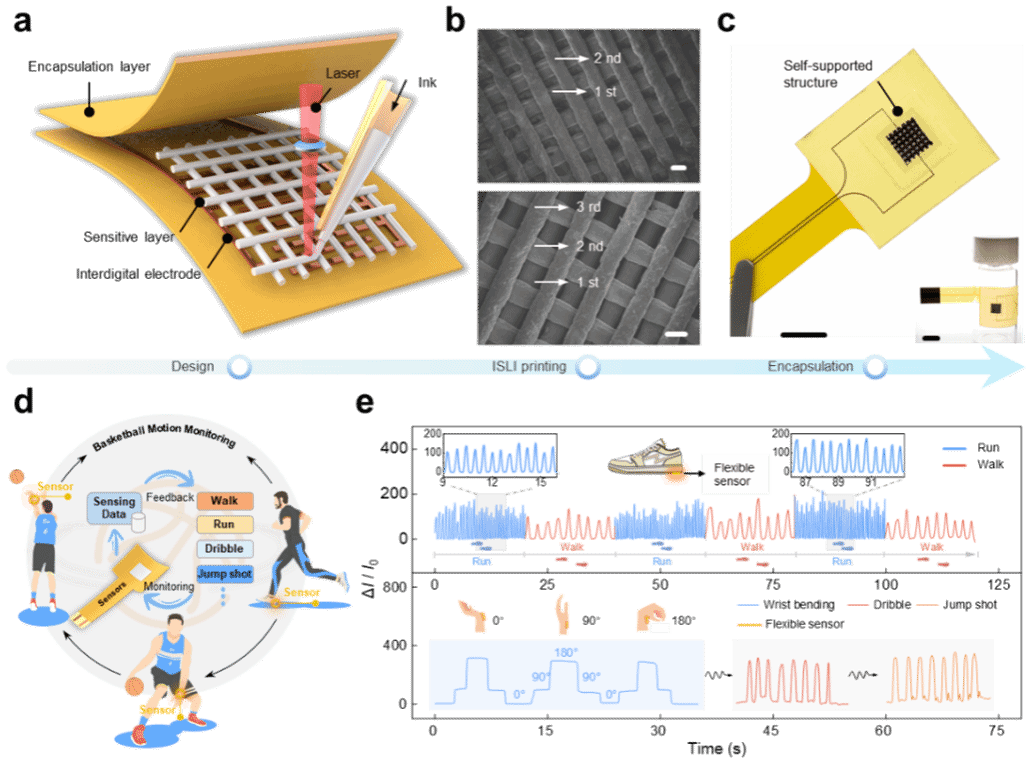

图1 激光原位诱导直写3D打印技术制备三维热固性器件:(a)打印工艺示意图;(b)激光诱导直写打印行为与光热效应演化

针对传统热固性材料3D打印过程中立体结构成型难、工艺时间长与功能调控受限等痛点问题,引入激光原位照射飞行微射流产生局部光热效应,诱导热固性墨水发生快速相变,实现结构原位与高效调控制造。以PDMS为例,激光照射下可迅速提升射流温度至150 ~ 300℃,温度变化引起聚合物快速交联显著提升射流粘度与成型刚度(图2a-c)。相较于室温固化(约48小时)与外场辅助3D打印技术(>1秒),固化时间有效缩短至数百毫秒内。

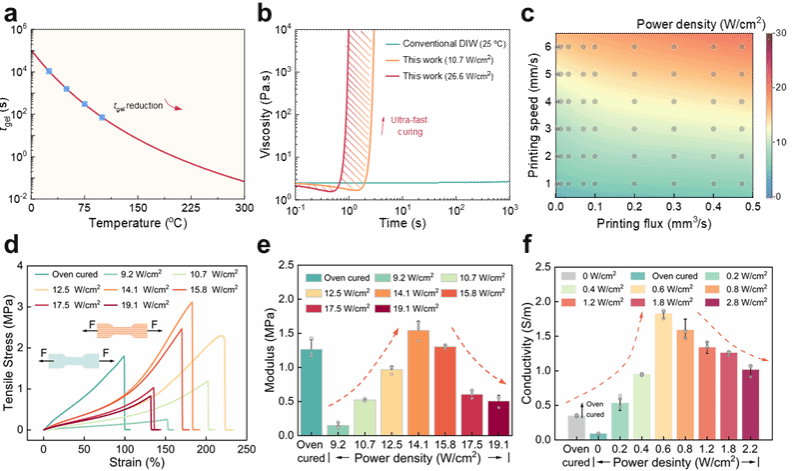

打印过程中,结合工艺参数优化与原位调控以实时改变聚合物交联进程,实现10倍机械性能调控与20倍电气性能调控(图2d-f)。同时,开发用于预测激光原位打印结构刚度的理论预测模型,预测精度优异。基于该特性可制备具有空间刚度梯度结构的柔性可拉伸基底。

图2 激光原位诱导直写3D打印技术快速成型与实时调控:(a-b)激光诱导墨水快速相变;(c)打印工艺优化调控;(d-e)机械性能调控;(f)电学性能调控

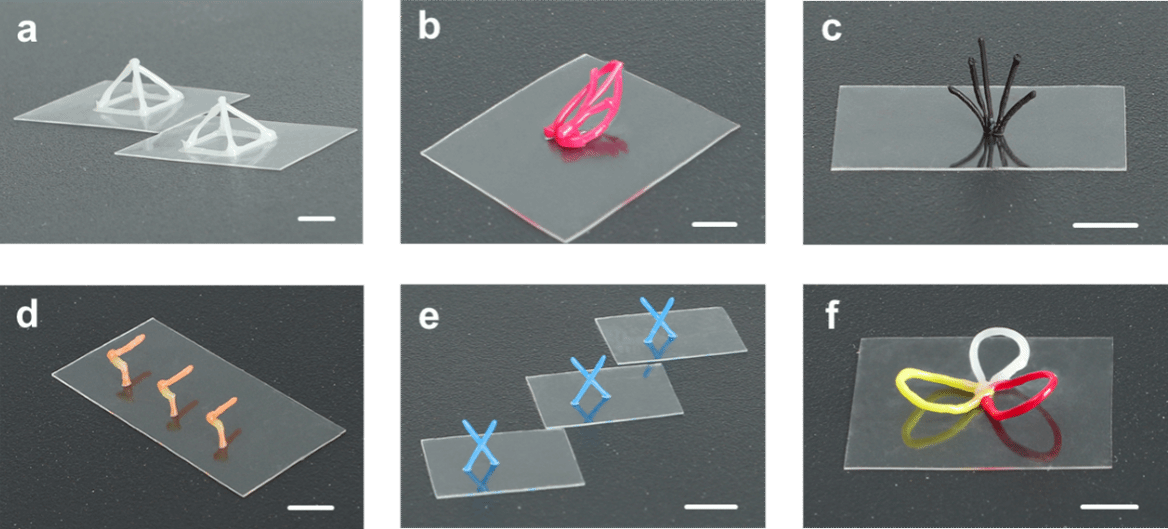

籍由激光快速成型机制,通过平衡激光能量与打印通量间参数关系,无需支撑材料即可构建任意形状三维立体结构,涵盖大倾角、水平悬垂、垂直立柱以及空间曲线等复杂结构(图3)。该技术对热固性材料具有广泛兼容性、可拓展性与多材料集成特性,在多种硅橡胶材料与环氧树脂、聚四氟乙烯、聚氨酯和聚酰亚胺等材料上得以验证。

图3 激光诱导复杂三维立体结构免支撑成型与多材料打印:(a-b)PDMS;(c)PDMS/NdFeB;(d)Dragon Skin;(e)Ecoflex;(f)含白色、黄色与红色颜料PDMS

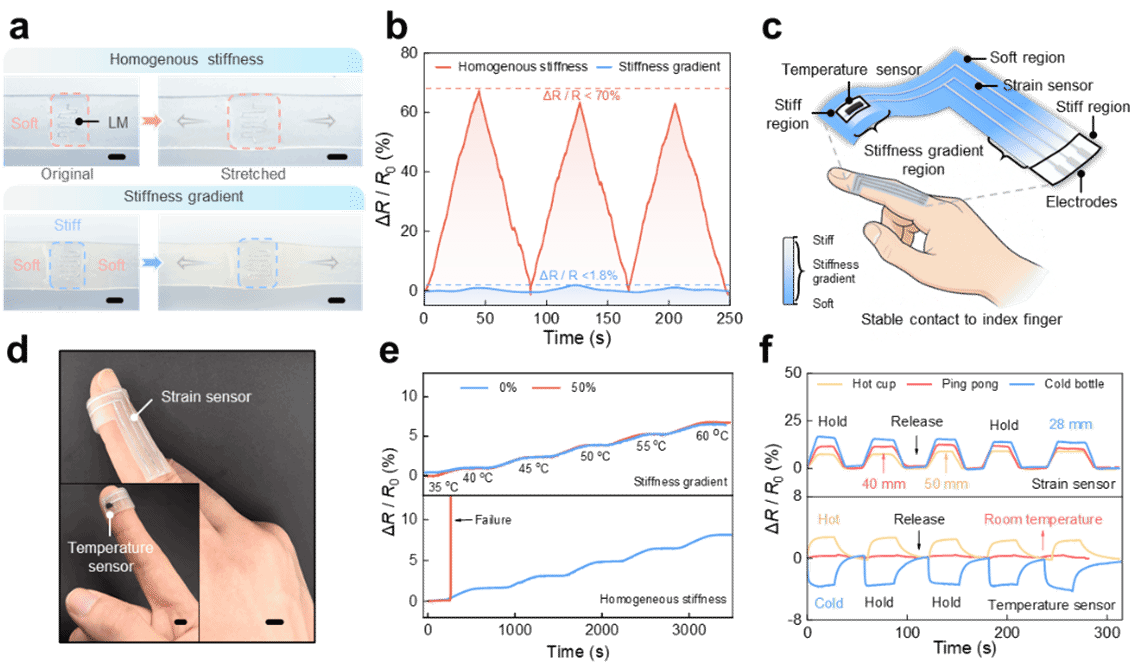

以激光原位诱导直写打印技术高分辨率、快速固化与实时可控的独特优势,可原位构筑三维柔性功能结构,赋能柔性电子、传感器与执行器等领域。(1)空间可编程刚度梯度可拉伸电子器件有效优化应力分布,具有优异应变与弯曲干扰抑制特性,适用于智能可穿戴电子器件(图4);(2)三维柔性压力传感器具有高灵敏度、动态响应以及循环稳定特性,可用于人体运动状态实时监测(图5);(3)三维磁驱动软体机器人可有效增强驱动功能、提升驱动速度与稳定性,具备体内靶向给药的应用潜力(图6)。

图4 激光原位诱导打印刚度梯度可拉伸柔性电子器件:(a)均匀刚度与刚度梯度柔性基底拉伸对比;(b)刚度梯度基底应变干扰抑制;(c-f)刚度梯度集成可穿戴电子皮肤应用验证

图5 激光原位诱导打印技术制备3D柔性传感器件:

(a-c)柔性传感器打印工艺与集成结构;(d-e)高性能柔性传感器人体运动状态监测应用演示

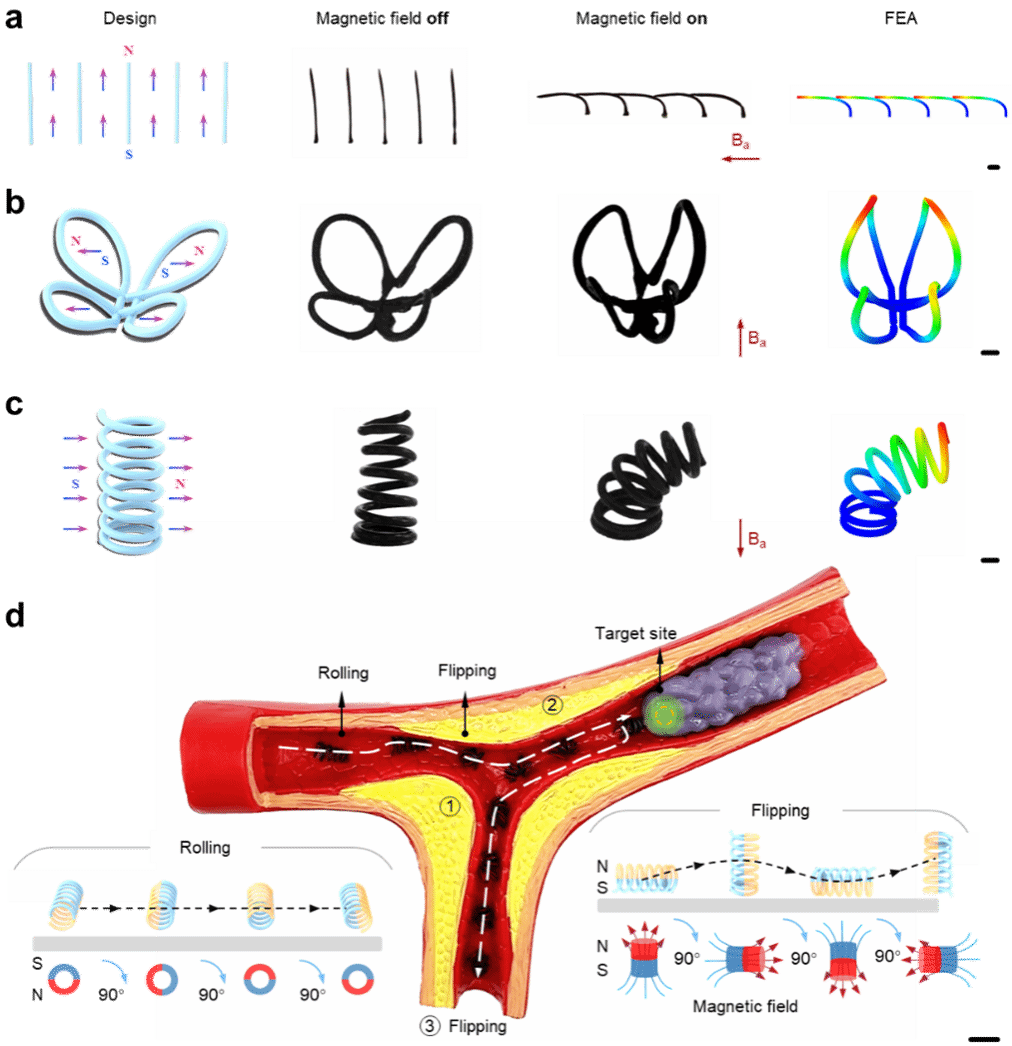

图6 激光原位诱导技术制备三维磁软体机器人:

(a-c)三维磁软体机器人结构与驱动响应:垂直圆柱阵列、三维仿生蝴蝶与三维螺旋弹簧;(d)三维螺旋弹簧机器人血管模型内靶向给药应用演示

该论文以厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院为第一单位,吴德志教授和加州大学伯克利分校林立伟教授为共同通讯作者。萨本栋微米纳米科学技术研究院博士研究生庄启彬为论文第一作者。研究工作得到了厦门大学孙道恒的悉心指导,以及伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校余存江教授和西安交通大学赵立波教授等的指导与帮助。该研究工作得到了国家自然科学基金(52075464)和厦门市科技计划(3502Z20224030)资助与支持。

(萨本栋微米纳米科学技术研究院)