厦大毕业的水下考古专家为您讲述发掘现场的秘密

多名考古学家在考古现场参观。(本组资料图/新华社发)

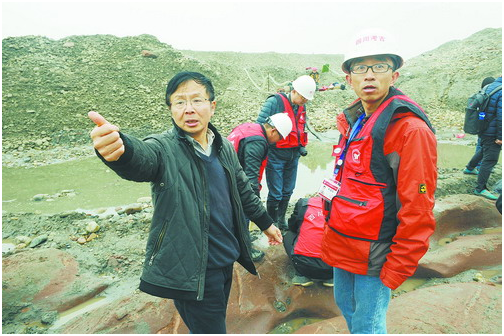

刘志岩(前右)在沉银发掘现场。

周春水曾主持致远舰沉船调查。

本报持续关注江口沉银考古进展,图为本报3月21日B04。

44岁的周春水是国家文物局水下文化遗产保护中心副研究员,这几天,这位水下考古学家从水下“浮”出水面,频频向外界介绍正在进行的四川省眉山市彭山区江口沉银水下考古的发现。他是此次水下考古发掘的两名领队之一。

有消息说,周春水是厦大校友。昨天傍晚,周春水通过微信向本报记者证实此事,他1991年考入厦大历史系考古学专业,1995年毕业。

周春水说,这个项目由他所在单位和四川省文物考古研究院联合进行,后者派出的领队也是厦大校友,他就是四川省文物考古研究院水下考古中心主任刘志岩,2000年考入厦大历史系考古学专业。

厦大历史系副教授王新天说,这几年,国家一些重大水下考古发掘项目的现场,都会有厦大人的身影。

三个厦大人在江口沉银考古发掘现场相聚

江口沉银水下考古发掘队的两位领队都是厦大人。上周,王新天在彭山见到了他们——他的师兄周春水和师弟刘志岩。当时他应邀参加了张献忠江口沉银遗址学术研讨会。

“张献忠江口沉银”是历史之谜。对于江口沉银是否存在、具体地点在哪儿,之前史学界长期存在争议。王新天说,近年来,在江口段河道施工过程中陆续发现了一些与张献忠有关的文物。2017年1月5日,四川启动江口沉银发掘。此次研讨会就是对考古发掘的研讨。

中国考古界首次在内水区域开展围堰考古

17日,研讨会的专家应邀走进文物发掘现场。王新天说,这次水下考古,不像我们平时在电视上见到的考古人员穿着潜水衣、背着压缩空气,在水下探查打捞,而是采用了围堰考古的方式,这是中国考古界首次在内水区域开展大规模围堰考古。

所谓围堰考古,就是把将发掘的区域围起来,把水抽干,再进行考古发掘,即利用岷江枯水期,构筑一道围堰,将2万平方米的河床围起来,挡住江水,然后将河床中的地下水疏导到更低处再抽出,最后在围堰区域内进行发掘。

周春水介绍,这是为了发掘方便。因为岷江水流湍急,能见度几乎为零,如果潜水打捞,不仅浪费人力财力,而且效率极低。

他昨天说,他元旦就到了,本阶段考古发掘将持续到4月底。5月四川将进入汛期,岷江水位将缓慢上涨,淹没围堰,发掘将暂停。

四川方面介绍,此次张献忠江口沉银的发掘预计将进行5年甚至更长时间。

沉银再现始末

1646年,明末农民起义军首领张献忠顺岷江南下转移财物,在江口遭明将杨展伏击,战败船沉。当地几百年来传说不断,称有1000船金银财宝沉于江底。对于江口沉银是否存在、具体地点在哪儿,之前史学界长期存在争议。

2005年及2011年,江口段河道施工中陆续发现了一些与张献忠有关的文物。

2015年年底,专家确定江口沉银遗址为张献忠沉银中心区域之一。

2016年1月,四川方面向国家文物局提出对该处进行考古发掘的申请。

2016年4月,国家文物局批准对江口沉银水下遗址进行考古发掘,并于2017年1月5日启动发掘项目。

2017年3月15日,江口沉银水下遗址已发掘1万余平方米,出水文物1万余件。

【链接】

张献忠木鞘藏银被证实

上周,参加研讨会的专家抢先看了一些出水文物。周春水将其分为五类:从明朝宗室抢的金银财宝;从各地州县抢掠的金锭、银锭;在民间抢夺的金银首饰,包括妇女的金簪、金戒指、金耳环,还有孩童的小手镯;张献忠铸造的西王赏功金银币、大顺通宝铜钱等;打仗时用的铁刀、铁剑、铁矛、铁箭镞等各种兵器。王新天说,专家们得出结论:“张献忠江口沉银”是真事。

刘志岩曾向媒体介绍,史料记载张献忠用木槽夹银运送银两,即把一根木头剖成两半,把中间掏空,将银子装进去,再用铁片或铜片箍紧。此次出水文物中就发现了一根较完整的木鞘,周边散布着银锭,木鞘内装着多个银锭,证实了张献忠木鞘藏银的传说。

那么,既是战场遗址,为何只发现银子,没有战船?周春水向媒体表示,原因可能是,江口沉银处是卵石底,船体很难保存下来,再加上战船可能因火烧等原因受损严重,所以能保存下来的几率很小。

为什么银子留下了?从现场看,沉银在江底礁石的凹槽中被发现,也就是说,它们很幸运地沉于江底。

【揭秘】

进现场要过安检 特警把门

想进入位于眉山市彭山区江口镇政府对面的考古现场,不能带手机,要过四道门——大门、更衣室、工具室、安检室。最后一道门内有3名特警守着安检通道,旁边摆着一个指纹打卡机。最后一道门有金属探测仪,以防有人把东西带出。围堰周围有众多监控,天上还有无人机,更有多名特警24小时执勤。

水下考古异常艰难

周春水表示,考古需要平常心,需要认真对待每件文物。

经初步统计,全国有水下考古证者不过一二百人。2004年,在参加第3期全国水下考古培训、考取水下考古证前,28岁的王新天连游泳都不会,只得紧急学习。王新天说,水下考古比陆地考古难得多,陆地上很容易完成的测量、拍照等工作,在水下变得异常艰难——这里伸手不见五指,让人毫无方向感。水下考古还要面临海水变化诡谲的考验,考古学家通常在一天高潮和低潮之间的平流时间开展工作,如果波浪太大,就只能在与海浪搏斗中耗费气力。考古学家在水下待多久,视水的深浅而定,在20米深的水域,每天工作时长不能超过半小时,一天只能潜水一次。

考古一线的厦大人

这几年,国家重大水下考古发掘项目,如辽宁丹东一号(致远舰)、浙江小白礁一号、福建碗礁一号、广东南海一号、海南华光礁一号的现场,都会有厦大或厦大毕业的水下考古学家的身影。

2015年的全国十大考古新发现,其中两项是由厦大主持的,分别是周春水领队的辽宁丹东一号(致远舰)沉船调查,厦大1984级校友徐长青主持的南昌市新建县海昏侯墓发掘工作。

王新天说,独特的地理位置和文化特色,造就了厦大考古学科面向东南、面向海洋,与人类学相结合的特色和学术传统。上世纪30年代,厦大就开展了相关考古研究。上世纪80年代末90年代初,厦大率先在国内高校中开设海洋考古学等课程。现在,厦大招收海洋考古方向的博士生、硕士生、本科生,招生不多,但供不应求。

(本报记者 佘峥 通讯员 欧阳桂莲)