2002年,厦门大学人文学院与武夷山景区管理委员会正式签订协议合作创建“人文学院武夷山教学实习与社会实践基地”。如今,弹指一挥间,基地已成立整整十个年头。十年沉淀,硕果累累。人文学院的师生用学识保护武夷山自然文化遗产,武夷山这块宝地则养育了人文学院独特的实践教学成果,校地通力合作,打造出独具特色的社会实践基地品牌。

自然文化遗产的保护

耸立在闽北边陲的武夷山,是福建省首个被联合国教科文组织列入“世界自然与文化”双遗产名录的风景名胜保护区。这里山水胜境、人文凋薮,既有由“三三秀水清如玉”、“六六奇峰翠插天”构成的奇幻自然山水,又有由上古闽越土著文化、唐宋茶文化、宋明理学文化、道佛宗教文化等沉淀而成的民族历史文化宝藏。

“东周有孔丘,南宋有朱熹,中国古文化,泰山和武夷。”武夷山既是中华民族自然与文化双宝库,又是全人类的共同财富,保护并发掘其自然和文化价值,不仅是中国对全人类的庄严承诺,更是每一位炎黄子孙的神圣职责。因此,厦门大学人文学院于2002年,欣然接受武夷山景区管理委员会的邀请,参与对武夷山自然与文化遗产保护地的考察、监测和评估工作,承担起南方之强学子的一份使命。

十年来,人文学子行走在峻峭山崖之巅、思考在清幽溪水之侧,经严寒、历酷暑,用学识将武夷山的自然文化保护和传承下来。他们涉深谷、越险壑、登危崖、攀高峰,对武夷山风景名胜保护区内的两座古墓葬、六处古文化遗址、十一座古桥梁、十八处架壑船棺及虹桥板遗迹、近两百处古建筑遗址、四百多方摩崖碑刻以及众多的古崖居遗址进行了全面监测、考察和评估,并深入民间,围绕武夷山的文化、宗教、文学、民俗、村落、旅游等专题进行研讨,深入、持久地发掘了武夷山独特的自然和文化矿藏,形成了众多具有人文底蕴和科学思想内涵的监测考察报告和专题研究论文。这些研究成果,人文学子皆毫无保留地提供给武夷山世界遗产监测中心,既作为联合国教科文组织世界遗产委员会对武夷山六年一次复查的材料依据,又对武夷山自然文化遗产今后的保护和规划起到一定的指导性作用。

人才培养模式的创新

十年前,厦门大学人文学院与武夷山景区管理委员会联合创建“人文学院武夷山教学实习与社会实践基地”,这是人文学子对保护华夏民族自然文化遗产的一种担当,同时也是人文教师对创新人才培养模式的一种有效探索。

自2002年起,“武夷山世界文化遗产监测与研究”考察实践活动,每年举行两次,分别定于六月上旬和十一月下旬,考察时间为十天左右,实践成员由12名学生、一名专业教师和一名政工干部组成。专业教师主要承担勘测与研究的指导,政工干部主要负责活动组织和学生的安全管理工作。

每批实践队根据武夷山管委会、监测中心提出的要求或是监测研究的计划与项目,安排相关的专业老师制定相关的考察课题。参与实践的学生则根据自身的专业层次、兴趣爱好从中作出选择。在实地考察前预先做好案头资料准备,而后在带队的专业老师的指导下,结合通过田野调查搜集到的田野资料和地方文献深入课题研究,撰写论文。

这样一个良好的实践机制彻底打通了“第一课堂”和“第二课堂”之间的界限,使学生们从书斋走向田野,让他们在实践中真切地感受到文学的审美、哲学的思辨、历史的深邃以及人类学的厚重,真正达到知行合一。同时,以课题研究和具体监测带动的实践过程实质是个创新的教学过程,它涵括了实践教学与科学研究。因此,整个实践过程也是带队专业教师提升自身的科研能力与教学水平的过程。

(考察过程中发现商周时期的悬棺陶片)

实践队的12名学生成员是由人文学院文、史、哲、人类学与民族学系的本、硕、博学生组成,多学科的成员组成,有利于将各种不同的知识体系融会贯通,逾越学科的藩篱,开拓同学们的思维广度;而本、硕、博多层次学生的共同参与,则不仅有助于形成 “帮、传、带”的学术氛围,也增进了同学们在实践过程中的学术交流。

人文学院通过“武夷山教学实习与社会实践基地”这一平台,开展了一次务实而有效的人才培养模式改革,创造出一种师生相结合,以课题研究带动实践研究的新型教学实践模式,形成了一种师生联合、本硕博齐聚、跨学科多领域的实践考察方式,为我校乃至全国综合性大学的文科实践教学铺开了更为宽广的通途。

特色品牌基地的打造

武夷山实践基地成立后,人文学院党委高度重视“武夷山世界文化遗产监测与研究”考察实践活动,把其纳入每年的学院工作计划中,安排专门经费开展此项活动。迄今为止,考察活动已经持续进行了十年,共派出20多支考察队伍, 200余名人文学子,30余名带队指导教师。

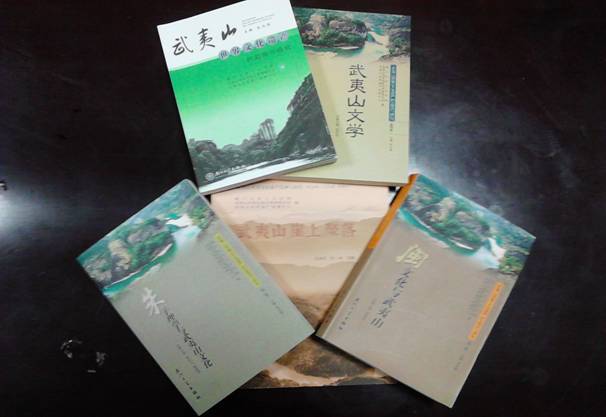

经过十年的耕耘与探索,“武夷山教学实习与社会实践基地”已成为厦门大学独具特色的品牌实验基地,取得了丰硕的成果。十年来,在学院师生的共同努力下,已完成了6篇年度监测报告,正式出版了《武夷山世界文化遗产监测与研究》、《闽文化与武夷山》、《朱子理学与武夷山文化》、《武夷山文学》、《武夷山崖上聚落》等5本研究专辑,另有3本研究专辑即将出版,共计200多万字。此外,还搜集了众多武夷山田野调查的文献资料,并发现、考证出武夷山商周时期的悬棺陶片。同时,以该活动为蓝本设计的“武夷山世界文化遗产的监测与研究教学”,2009年获批学校教学成果一等奖,福建省教育厅教学成果二等奖。2009年获批厦门大学民族学研究生教育创新基地。2012年获批福建省“本科教学工程”大学生校外实践教育基地,并获得厦门大学第七届“芙蓉学子•榜样力量”社会实践候选项目。

(考察大王锋上之升观前殿遗址)

人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新是高等教育的四大职能,人文学院通过建立武夷山教学实习与社会实践基地将这四大职能熔于一炉,不仅为厦门大学乃至是全国高校树立了高校科研力量参与世界文化遗产保护、服务地方文化建设的成功典范,更打造出具有人文气息的社会实践基地品牌。

知行合一育英才,十载春秋结硕果。十年的武夷实践旅程成就了“人文武夷”这一知行合一的教学实习文化精品工程,相信“人文武夷”必将和武夷山的自然文化遗产一并延绵流长、传之久远。

(曹熠婕)