【名片】:

学科群:两岸关系和平发展学科群

重点研究领域方向:两岸关系和平发展重大理论研究、两岸经济融合发展理论与实务研究、两岸历史传承与文化融合研究、两岸社会整合与合作治理等。

建设思路:依托我校应用经济学、政治学、新闻传播学、法学、历史学、语言文学、海洋科学等多学科力量,运用跨学科交叉融合的方式,围绕与“两岸关系和平发展”相关的 4 个研究方向:两岸关系和平发展重大理论研究、两岸经济融合发展理论与实务研究、两岸历史传承与文化融合研究、两岸社会整合与合作治理等,深化跨学科、跨部门、跨领域、跨地区协同创新合作机制,重点解决两岸关系和平发展过程中出现的重大理论与实践问题。

建设目标:争取在 2020 年以前台湾研究院正式入选国家高端智库;2030年左右将台湾研究院建设成为国际顶尖研究智库;2049年左右将本学科群所依托的实体单位——台湾研究院,建设成为世界一流的全球治理和“冲突国家”内部治理研究思想库、人才库和信息库,为全球治理提供“中国模式”“中国典范”。

【对话】

刘国深:“一流”就是拥有国际话语权,树立“中国典范”

问:您觉得对于本学科群而言什么是“一流”?

答:什么叫“一流”学科,我觉得这是一个相对概念。我们学科群的目标是巩固国内领先地位,建设世界一流。我们要在国际上把两岸关系和平发展交叉学科建设成为同行中最具比较优势的学科群,这个比较优势应该包括人才培养、队伍建设、科学研究、社会服务、学科建设等五个方面。具体衡量某一学科门类的一流,有些可以量化,比如培养了多少学生,有多少名教授、副教授、高级人才;而有些是没办法量化的,比如提出了什么创新思维,为国家做出多大贡献……所以判断某一学科是否达到“一流”,应该是定量分析和定性分析结合在一起,在同行领域,你具有相对的综合优势。在全世界范围里面没有哪个单位的比较优势比你做得更突出时,这个学科才称得上“国际一流”。相较于国内外同行,如果我们在前述五个方面的评价指标里面有三个以上是最好的,那才可以说是“国际一流。

当然,对我们而言,还要考虑本学科的能见度和社会评价等方面,不是我们说自己有多好,而是要真正得到海峡两岸乃至国家的认可。如果两岸共同认为厦门大学的台湾研究做得最好,这样的国内一流才是客观的。如果国际上再得到广泛认可,那我们的“一流学科”就没什么好争议的了。在社会影响方面,学科群里的专家学者应具有足够的话语权和舆论引领力,在重大事件发生的时候能够发出我们的声音,得到舆论界关注,把我们的贡献转化成社会产品。我们的学科还需要非常注重于对中央的决策咨询报告服务,注重对厦门市、福建省的两岸桥接实践提供服务等。我想得到地方和中央党政部门的重视,也应该成为我们建设一流学科评估的重要指标。

问:针对当前国际形势,我们学科在“一流”建设方案中,有哪些突出的亮点和特色?

答:当前最突出的亮点在于智库建设,智库建设即参与国家重大决策咨询服务的能力建设,引领社会舆论的能力建设,在国际上建立中国话语权的成效等。具体而言,在两岸关系实践中,我们要有能力引导两岸的舆论走向;在高端人才培养上,我们要成为水准最高的涉台高端人才培养机构;在地方服务上,两岸关系和平发展协同创新中心和台湾研究院长期以来强调两岸桥接工作,把两岸之间的大血管和“毛细血管”对接起来,这是一项实战性非常强的工作。我们争取参与更多的中央和地方对台工作实践,我觉得这也是我们这个学科鲜明的特色。

另外,与其他学科群相比,本学科群必须整合更多的学科力量,强调多学科交叉,同时以问题为导向,我们要研究和解决的是两岸关系现实的问题。我们的研究是在回答国家、社会关注的重大问题,是带着问题意识去研究,而不是为了研究而研究,不是在学术性理论研究的象牙塔里打转,我们必须解决现实问题。我们也高度重视人才培养,为国家涉台研究和实务工作部门输出高端人才,中央领导多次肯定厦门大学在这方面做的是最好的。这次全国政协主席汪洋来校调研,除了肯定厦门大学台湾研究院是一个具有广泛影响力的学术机构,底蕴深、成果多、研究力量强等优势,还盛赞我校为国家输送了大批涉台工作人才。

问:本学科群的主要目标是研究两岸关系,那么两岸关系这一特殊学科群的研究如何做好国际化的文章?

答:台湾问题是中国的内政,这是一个基本判断,但不代表我们解决台湾问题可以不考虑国际因素。比如说中美之间的台湾问题、中日之间的台湾问题、台湾当局所谓“新南向”政策、台湾与其他国家的关系等问题,这些问题受到国家高度重视。如果把握得当,涉台国际因素可以为我所用,如果处理得不好,将会影响国家的战略利益和现实利益。因此,在强调台湾问题是中国内政问题这一基本性质的大前提下,我们必须要有国际视野,在国际上争取更好的舆论环境、政治环境、经济社会环境等,让国际社会理解、尊重一个中国原则,支持中国政府推进国家和平统一进程的相关努力,这是当前本学科群必须重点推进的工作之一。在这一领域,我们还需要通过提升涉台研究论文的影响因子、扩大对外宣讲能力,提升与国际涉华机构和代表性人物交流和对话的能力等方式,做好“国际化”的大文章。

两岸关系和平发展协同创新中心建设四年来,很重要的工作就是支持专家学者“走出去”。我们已经在欧洲国家、东南亚国家、美国、日本、印度等国家做了大量的这方面工作,目的就是要提升我方在涉台问题上的国际影响力,逐步掌握国际话语权。未来,我们希望可以将本学科群建成 “内部冲突国家治理研究”的国际性智库,让全世界一想到台湾问题,一想到国家统一问题,就想到厦门大学。

问:两岸关系和平发展,不仅跨学科,跨部门,更是跨领域和跨地区的,请问在这样的情况下,理论如何与实践相结合?

答:两岸关系、国家统一的研究实战性很强,但是不代表它不注重方向性、策略性、战略性研究,这些问题都跟我们的理论研究水平有很大关系。当你对这个问题理解得比对手超前的时候,你的战略、策略、措施就会走在对手前面,所以理论研究是非常重要的。台湾问题包罗万象,经济的、社会的、文化的、历史的、教育的,甚至医疗卫生、中医药管理等都是两岸关系中的问题,这些问题的解决都需要相应的理论指导和支撑。理论先行必不可少,理论会引导我们的研究人员提出更加前沿的政策建议,提出更好的解决实际问题的对策和措施。

问:您认为,在本学科群“双一流”建设过程中面临哪些问题,最亟待解决的困难是什么?如何解决?

答:我们现在主要面临的是“双一流”建设框架下如何调整既有的体制机制、学科交叉、协同合作和经费配置问题。我们的学科群是在“2011计划”协同创新工作基础上转型而来,目前只是说“协同创新”工作并入到“双一流”建设,但“顶层设计”还不清晰,两者之间有着非常不一样的体制机制和经费管理及使用方式,我们过去的管理体制和机制亟待重建。在游戏规则改变的情况下,我们需要调整和改变我们的组织方式和激励机制,以适应变化了的环境。两岸关系和平发展交流学科群建设是以问题为导向的交叉学科建设,学科之间的整合非常困难,希望学校根据这个学科的特殊性制定特殊的管理办法,最大限度地发挥协同创新的体制机制优势,在经费使用和管理方式上给予学科群充分授权,这样才有利于我们调动全校相关院系、研究人员个人的积极性和主动性,进一步推进两岸关系研究相关学科交叉融合,更好地为两岸关系和平发展贡献出“厦大智慧”。

【故事】

我们的“台湾研究40年口述史”

晨光熹微,伴着和风细雨,记者来到了台湾研究院(以下简称“台研院”),与台研院副院长、两岸关系和平发展协同创新中心文教平台执行长、首席专家张羽教授见面。

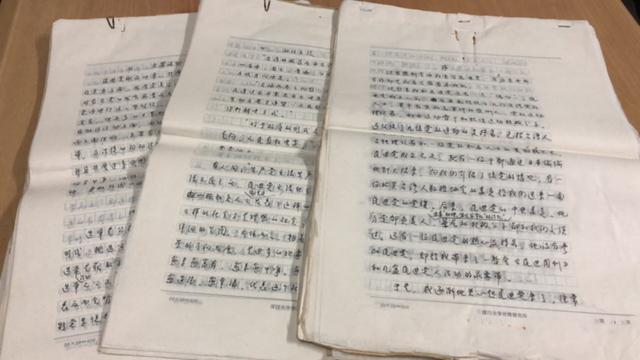

采访之初,张羽先向记者展示了厚厚一卷泛黄的手写稿。关于此书稿的来历及其背后的故事,张羽感慨良多,她告诉记者“手写稿已有近三十年的历史,学院做‘台湾研究40年口述史’采访陈孔立教授时,陈教授将这本他撰写已久却未曾出版的书稿《民进党的过去现在未来》赠给了台研院的民进党研究中心。此书写于1989年民进党刚成立不久,此手稿一出,一下子将台研院民进党研究追溯到其源头。”

2020年,我校台研院将迎来建院40周年。在近四十年的发展历程中,台研院一直秉持科学的、实事求是的研究态度,在涉台研究领域取得了坚实的学术成绩。“如何为您庆生,我的台研院”,有老师提议推动“台湾研究40年口述史”工程,深入谈一谈台研院这40年来涉台研究所走过的路程,这个想法得到了全院上下一致认同,大家开始集思广益。最初,“口述史”计划采访本校一些涉台研究的资深老教授从而撰写学院历程,随着采访深入,渐而扩展到采访北京、上海以及台湾的学者,讲述这些资深的、有影响力的老先生在台湾研究方面所走过的路程,以及这个路程中他们的切身感受。

张羽介绍,此次口述史工作是以台研院文史专业老师为主体,与其他系所老师形成合力推动,预计采访20名专家学者,最终集结成册。采访同时,借助摄影摄像等手段,采访团队将这些专家学者的影像资料、声音资料等保留下来,并将以纪录片的方式重新呈现。

采访的过程就是一个收获的过程。口述史采访过程中,台研院积极发挥学生的主观能动性,同学们三两结队,深入了解采访对象,并研读其书作与其他相关资料。与此同时,每个团队配备一名专业指导老师,一方面可以增进师生之间的互动,另一方面也可以促进学生“寓学于访”。研究院也希望通过这种方式让年轻的学生看到老一辈治学的艰难,让他们有所感悟。

目前,台研院已经采访了涉台研究资深专家陈孔立教授和台湾儒学专家潘朝阳教授。采访时,老先生们介绍展示了很多大家都不甚了解的历史和学术根源研究情况,张羽说“这种学术根源研究让年轻的师生受益匪浅,学术道路上接过前辈的接力棒,学术脉络被潜移默化地理清并延续,这就是我们做口述史、回眸历史的时候,让人震撼、又欣喜的地方”。

口述访谈计划刚刚启动,让我们静候“台湾研究40年口述史”带来的震撼与欣喜,也期待从中了解前辈研究一路而来的艰辛历程与丰硕成果,并体会其背后浩如烟海的历史文化。

(文\宣传部 蒋丽 图\宣传部 林济源 台湾研究院)

责任编辑:黄伟彬