【名 片】

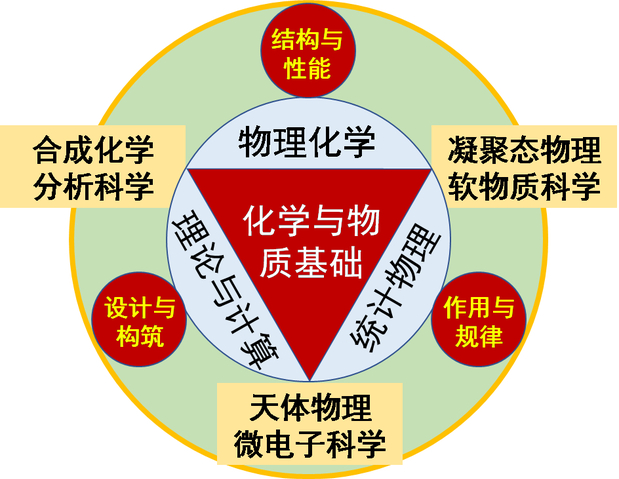

学科群:化学与物质基础学科群

重点发展方向与研究领域:研究物质构筑的合成化学、微电子方向,研究物质相互作用规律的软物质、低维凝聚态与光子学方向,研究物质结构与运动规律的分析科学、天体物理,以及研究物质基础理论的物理化学、理论与计算化学、统计物理等方向。

化学与物质基础学科群9个方向

建设思路:本学科群将在巩固提升原有优势学科的基础上,推进各学科交叉融合,协同解决物质科学的重要基础问题,开拓高端技术应用和前瞻性基础科学领域,实现科研与教学相互促进,培养一流人才,建设一流平台。

建设目标:到2020年,物理化学等优势学科迈入世界一流行列,2030年学科群整体进入世界一流行列,部分优势学科进入世界一流学科前列。

【对 话】

孙世刚:“要有一流人才,要有原创性的科研成果”

问:您如何看待“一流”?怎么理解“双一流”学科建设内涵?

答:“双一流”建设与我们国家建设科技强国是紧密联系的。高校承担一个很重要的任务,就是“双一流”的建设。国家计划推进建设世界科技强国,建设世界一流的大学,我想这是一个大方向。

从世界一流学科建设来看,涉及很多,我认为这里边最重要的就是人才。人才是第一位的,人才包括一流的教师队伍,一流的科研团队,一流的教学条件和设施来培养出一流的学生。

其次,要有原创性的科研成果。我们国家过去是靠市场换技术,但是现在中国发展到现在这个程度,再用市场换技术是换不来的,特别是核心技术。很多中等发达国家在上个世纪六七十年代发展得很快,但后面没有原创科研成果支撑,步伐就慢下来了。我们国家建设世界科技强国,这是中华民族伟大复兴战略的一个重要组成部分,也是我们国家非常关键的一个时期,从这个角度来讲,我们的一流大学、一流学科建设就很重要。这个不只是说说而已,而是确实要花大力气去做的,因为我们还有很多不足,比如一些核心的前沿技术。

我们这个学科群叫化学与物质基础学科群,以基础研究为主。学科群包含化学的主要方向,如物理化学、分析化学、合成化学;包含计算理论化学;包含物理学科,如统计物理,天机物理等;还包含微电子科学,在学科领域里面,它也是以基础方面为主。基础研究要发展,需要很扎实的积累。从这点上说,“双一流”学科的建设任务是非常艰巨的,需要一个长期的过程。

问:化学与物质基础学科群所包含的学科在发展阶段上有一定的不平衡,您认为本学科群在“双一流”建设过程中,要怎样来突破这种不平衡,为他们找到各自最优的发展道路?

答:现状是历史的延续。化学学科从建校开始一直保持着一个良好的发展势头,目前在全国也是处于比较靠前的位置。物理学科是全国重点学科,有很好的基础,我们的优势包括统计物理、理论物理。微电子对我们来说是比较新的,它是从物理分出来的,相对于物理、化学来讲更侧重于应用,比如所涉及的基于共振腔LED的可见光通讯、集成电路设计及系统集成应用,都是国家的重大需求。作为新的学科和方向,它应该抓住“双一流”的契机上做出战略思考。

每个学科应该有每个学科的发展考虑。即便是优势学科也要有危机意识。但是反过来说,科学事业、科研事业是很扎实的东西,要扎扎实实的去做。

从学科群角度看,我觉得以后可以创造更多的机会让多个学科之间一起交流、推动学科交叉,思考未来怎么发展、怎么落实。

从具体学科角度看,每个学科应该看到自己学科的优势和短板,借建设“双一流”学科的机会真正思考一下怎么做。应该综合考量,注重提升学科的整体实力和学术影响力。

我认为,评价体制也非常重要。评价一个人,仅仅只看他的文章和发表期刊的影响因子,这显然很片面。但现在的评价机制存在很多年了,要改变也不是朝夕之事。但科学研究最重要的是要有扎实的科学态度和解决科学和工程技术问题,而非追求一些表面的指标。因此,在“双一流”建设中,诸如体制机制等等方面的问题也是必须要思考和解决的。应该说,没有一流的体制机制,是无法建成“双一流”大学和“双一流”学科的。

问:您刚刚提到学科群的优势之一就在于各个学科可以一起交流、发展,那目前在以优势学科方向的建设带动新兴学科方向的发展这方面,你们展开了哪些工作?

答:传统优势学科带动新兴学科发展一直是我们希望实现的,但在操作层面,还是很困难的。早前我们做了一些工作,比如跨学科学生的培养,但还未达到预期的效果。现在我们希望学科群能抓住“双一流”建设的契机,不断地探索,不断地改革,真正推动和实现学科的交叉。我们希望能有一个机制或者组织来统一调控,实现学科的资源统筹和划分,让化学、物理和微电子等相互独立的学科能够在学科群的建设中实现资源共享,真正实现学科间的交叉。

问:您刚刚提到,我们这个学科群主要以基础研究为主,但它同时也是服务于国家的战略需要,那您认为怎样来平衡基础研究和社会服务?

答:其实,从科研角度来看,真正原创性的研究一定是社会的现实需要,这点很重要。为了原创性研究而搞原创性研究,这样做出来的原创性研究一定不原创,做原创性研究一定要和科学本身和国家的重大需求相结合。

这个要从两个角度来讲,一方面是学科本身发展的原创性问题研究,这样的研究可能是特别难的,可能是过去好多年都没有解决的问题,也可能需要好多年持之以恒的积累才能研究解决。需要强调的是,如果仅仅是赶“热点”研究,可能会发表一些所谓的高影响因子文章,但是不可能获得原创性成果的。

另一方面就是和国家需求、地方需求相结合。比如我们学科群中的微电子和微电子工业这一块,按我的理解就是,微电子学科要发展,就必须和微电子工业结合在一起,不能关起门来,必须要走出去,关注微电子工业的发展。再比如凝聚态物理、软物质科学都是和应用相关的,物理和物理化学、分析化学、合成化学都是和实践、生活联系很紧密的。再比如其中有一些是基础性的研究,比如统计、天体、理论计算,这些也是有实际需求的,应该主动积极地与我们国家的重大需求相结合。

所以我觉得,把学科建设好,要用体制这个指挥棒去引导学科真正去做一些大实事,去跟我们国家、地方的重大需求相结合。

问:请您谈谈本学科群建设的难点和挑战。

答:第一,理念和人才。如何把“双一流”的理念贯穿到我们学生培养、科学研究和管理中去,改革各种不适应发展的东西,这是切实开展“双一流”建设的根本要求。另一方面要达到一流标准,首先要有一流人才,有一流的影响力,包括学术层面的影响力和国际影响力。从科学的角度来讲,如果你做得好,解决了一些科学的问题,这就是大家公认的。所以,首先要把自己的队伍建设好,要把自己的人才培养好,要把自己的科研做好。做得好很难,是要花功夫的。

第二,评价体制。发的论文数据并不代表他具备了知识创新的能力。如何科学评价人,评价这个学科,甚至评价一个单位的能力,是我们国家面临的一个重点。我们建设世界性一流的强国,如果这个问题不改变,那收效就会打折扣,所以评价体系是重点,也是难点。

第三,如何发挥学科带头人的作用。作为重要的学者,学科带头人要真的去思考学科发展的问题。但目前的难点在于怎么把机制理顺。因此,学科群每个重要方向的学术带头人要敢于担当,负起责任来。当以学院为主体来建设的时候,能让学科带头人真正去发挥自身的作用。这不光是我们这个学科群面临的挑战,每个学科都是一样的。当然,“双一流”建设作为国家的一个重大战略应该是有延续性的,什么事情太短期都是做不好的,应该有一个延续性,这样才能每个学科才能把远期“双一流”的目标与近期各个阶段的发展重点相结合,把事情真正做好。

(宣传部 文/欧阳桂莲 图/陈瑶华)

【故事】

郑南峰和他的化学世界

一个花洒,在普通大众的眼中,关注点或许是它的品牌、手感、形状等等,然而在年轻的化学家郑南峰眼中,看到的却是它的化学行为。比如,用过一段时间后的花洒出现绿斑,在普通大众看不到的视野下,固体表面正在进行一场“调皮”的化学变化。

嘉锡楼敞亮的办公室里,郑南峰谈起他的化学世界,眼里都是光。他用简单语言讲起了自己的研究,固体表面参与的A加B化学反应可以得到AB,但事实上在形成AB的同时往往也会得到AB2、A2B等等。如何操纵不同化学反应,最大限度地得到想要的成分,而从源头上避免形成毒副产物,一直是化学家的追求,也是郑南峰坚持了十多年的研究方向。

郑南峰专注于金属纳米材料的表面配位化学的研究。相较于大块单晶表面,金属纳米材料表面积大,化学活性高,常被用作化工过程的催化剂,以降低能耗、提高生产效率。但在分子水平上,这类材料的表面结构相当复杂,导致难以理解它们的一些独特化学性质。郑南峰做的便是通过构筑表面结构均一的、可被表征的模型纳米材料,借助多学科方法和技术,去深入认识其中结构和性能调控的分子本质,并最终将新认识、新机理应用于实际复杂材料的性能调控。

在这样的研究思路下,郑南峰课题组取得了多项重要科学发现,比如一发现就得到国际纳米界高度关注的新型纳米材料——钯蓝。它的发现,改变了人们对钯纳米材料多为黑色的原有观念。钯蓝在水中分散形成均一的蓝色溶液,拥有高表面积和优越催化性能,尺寸可调控在肿瘤的富集程度,优化肿瘤的近红外光热疗效果。2014年,《科学》杂志发表了郑南峰课题组研发的一种结合贵金属-贱金属氢氧化物复合的新型纳米材料催化剂,揭示了其中界面氢氧根物种在催化氧化清除一氧化碳的重要性,并借以开发了可适用于防毒面具、空气净化器的高性能催化剂。2016年《科学》杂志再次报道了郑南峰课题组有关表面配位稳定单原子催化剂的创新性工作,使这些可回收的多相催化剂拥有完美的化学反应选择性。

将科研成果转化应用,是郑南峰希望并且一直努力在做的事业。然而,他清楚地知道,科学研究的目的是创造新的认知,基础一定要打扎实,就像一颗大树,如果没有扎根,就无法成就枝繁叶茂。

如今,金属纳米材料的表面配位化学研究得到了国际同行的高度认可,在化学、材料、生物医学、能源等多个学科形成了重要影响力,表面配位调控金属纳米结构方法被采用,表面配位制备的金属纳米材料被应用,表面配位调控的特异性催化机理被高度认可,若干表面配位金属纳米催化剂也已得到工业应用。

以表面配位化学为基础研究主攻方向,郑南峰的材料应用研究正向着环保、化工、健康等多个方向延伸。不忘科研初心,将基础研究化作为应用研究的营养和能量,郑南峰正在他的化学世界里稳步前行。

(文/宣传部 欧阳桂莲 图/化学化工学院)

责任编辑:欧阳桂莲