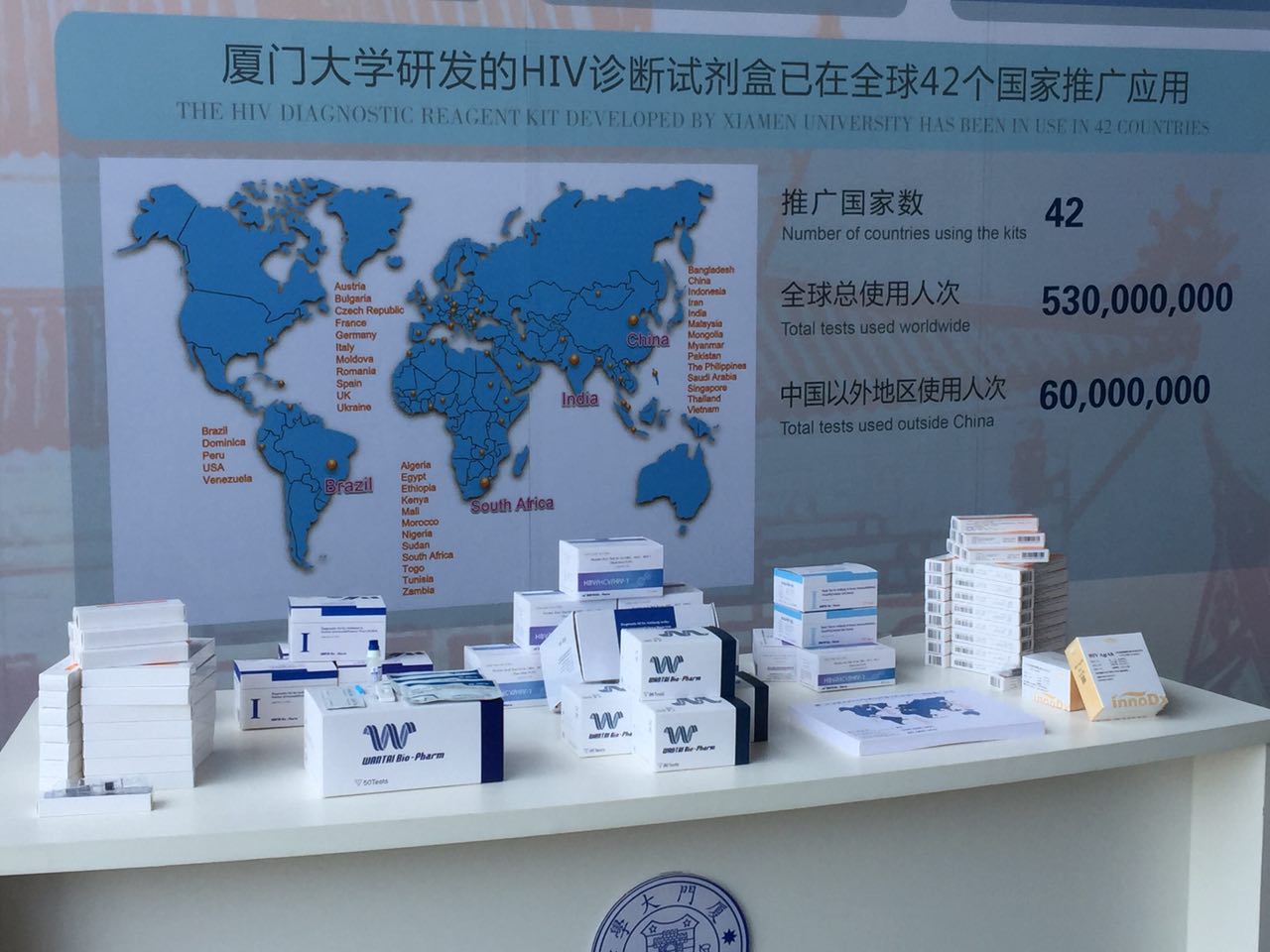

(我校研制的系列艾滋病病毒检测试剂盒)

9月5日,正在厦门参加金砖国家领导人第九次会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会的国家主席习近平夫人彭丽媛和参会的外方代表团团长夫人来到我校,共同出席“‘美好青春我做主’艾滋病防治宣传校园行——走进厦门大学”的活动。

此次活动集中展示了中国高校艾滋病防治工作情况、我校艾滋病防治科研成果及厦大师生以“防艾抗艾”为主题创作的艺术文创作品。我校公共卫生学院副院长、国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心(以下简称“中心”)副主任张军向嘉宾们介绍了该中心在艾滋病检测技术方面的研究成果。

迄今,厦大研制的系列艾滋病病毒检测试剂盒,已在42个国家得到应用,全球累计使用量超过5亿人次,其中有6000万人次应用于海外国家,包括南非、巴西、印度等金砖国家以及一带一路沿线诸多国家。

21年从事艾滋病检测技术研究

中心对艾滋病检测技术的研究要追溯到21年前。张军说,1996年,中心的前身——厦门大学生物系肿瘤细胞工程国家专业实验室分子病毒学课题组便开启了艾滋病诊断试剂的研制。

不为外人所知的是,当时这个课题组成立还不到一年。1995年底,公共卫生学院院长、中心主任夏宁邵刚从湖南来到厦大,组建了课题组。从这样的时间节点,不难看出,课题组在成立初期,便将艾滋病这个全球性难题的检测技术确立为自己的研究方向之一。

2000年,中心的第一个成果——中国首个艾滋病毒第三代抗体诊断试剂盒“问世”。它的最大特点是,检测准确率更高,达到99%,居世界先进水平。而更为关键的是,在研制第三代艾滋病诊断试剂过程中,课题组利用基因工程重组出艾滋病抗原原料,彻底结束了我国必须依靠进口原料来生产艾滋病检测试剂的历史。2001年,这项研究获得国家科技进步二等奖。

这样的成果,让这个名不见经传的课题组一下子声名鹊起。随后,每隔一段时间,课题组便有新的艾滋病检测成果问世:2003年,国产第三代艾滋病快速诊断试剂盒研制成功。这款快速诊断试剂将检测时间大幅缩短,只需扎下手指头采一滴血,滴到试纸上,大约15分钟后便可知道是否感染了艾滋病毒;2008年,国产第四代艾滋病诊断试剂盒研制成功,检测准确率进一步提高,达到99.5%以上。

令人自豪的是,这些成果不仅完全“厦大造”,而且水平居于世界前列。2008年,中心研制的第三代艾滋病抗体诊断试剂成为我国第一个获得欧盟CE认证的血液筛查产品,实现国产试剂出口欧洲发达国家的突破;2015年,这一试剂盒以及第三代快速诊断试剂盒在国内率先通过世界卫生组织(WHO)的认证,进入WHO全球采购系统。

形成艾滋病检测成果“大家族”

张军说,20多年来,课题组对艾滋病检测技术的研究一直未中断过。“其实,简单说来,我们一直在朝着这么几个方向努力——如何让我们的科研成果操作更简单、检测时间更短、成本更便宜、更能针对性地满足不同特定人群的特殊需求。”

截至目前,中心已经研发出11种艾滋病检测产品,其中,已有9种上市销售。

张军说,我们现在的成果很多样,已经不单单是筛选出艾滋病毒感染者了,还包括确认、监测治疗情况等方面的试剂,形成了艾滋病检测试剂的“大家族”。

他举例说,这里面有只需检测唾液或尿液而不需要采血就能检测出是否感染艾滋病毒的试剂;还有核酸定量检测试剂,这主要是用于艾滋病病人治疗过程的监测,可以监测病人在治疗中体内病毒的含量,适时调整用药。

张军表示,“应该说,我们已经初步建立起了一套从高危人群筛选到病人治疗监测的一整套艾滋病检测技术体系。”

他透露,目前,中心正在研发可投放到公共卫生间的艾滋病自检设备。设备包括尿液采样器、检测试纸条和结果阅读仪,可当场报告结果,并可匿名传递检测结果。“这样的成果,将会更快速检测,并更有利于保护病人隐私。”

(宣传部 李 静)

延伸阅读:

世界首个戊肝疫苗和我国首个宫颈癌疫苗

当中心因艾滋病系列诊断试剂而一炮成名时,外界可能并不知道,他们没有沾沾自喜止步于此,而是埋下头来开始布局周期更长、投入更大、更复杂的疫苗研究和全自动诊断设备及配套试剂的研究。

经过十几年的潜心研究,这个平均年龄只有27.3岁的团队赢得了包括国际同行在内的世人的认可和赞誉。世界首个戊肝疫苗和全球第一个由发展中国家研制的宫颈癌疫苗都在他们手中诞生。

世界首个戊肝疫苗已于2012年上市。人们只要打上三针,便能对戊肝免疫。宫颈癌疫苗今年将申请中国药监局的生产文号并启动世界卫生组织(WHO)预认证准备工作。尤其是后者申请通过后,意味着这一支中国造的宫颈癌疫苗将获得国际认可,产品可以快速进入绝大多数发展中国家的市场。据张军介绍,从效果上看,厦大造的这款宫颈癌疫苗与英国著名制药企业葛兰素史克的宫颈癌疫苗是一样的,但价格却比后者便宜很多。

与此同时,中心研制的第二代宫颈癌疫苗已于2015年申报,预计将于近期获得国家食药总局的临床试验批文。与目前已获准在中国销售的第一代宫颈癌疫苗相较而言,第二代宫颈癌疫苗能预防90%的癌变,而第一代只能阻挡75%的癌变。

2016年10月,中心研发的国内首个开放式全自动管式化学发光检测系统及60种配套试剂在厦门海沧成功转化并实现商业化销售。截至今年6月份,在8个月的时间内已实现销售近1亿元,用户中不乏上海瑞金医院、武汉同济医院、福州协和医院等大型综合性三甲医院。

(宣传部 李 静)

幕后故事:

总裁夜潜校园寻找“合伙人”

在这个年轻中心成长的过程中,一个企业成为关键人物,那就是养生堂公司。

张军这样评价他们的“加入”:与他们结成战略合作伙伴,是中心超速成长的关键节点,为中心提供了长期稳定的经费保障的同时,打通了研究成果快速产业化的通道,而更重要的是,为中心研究人员营造了一个可以充分自由地开展生物医药创新探索的“黄金”氛围。

关于他们的“相识”,有着这样一段故事:

1999年,养生堂开始寻找生物医药项目进行风险投资,公司董事长钟睒睒对生物医药并不了解,他主要投“人”——要求对科研有理想、有热情。按照这样的标准,有人向他推荐了厦大。

于是,钟睒睒带领团队特意在月黑风高之时,“潜入”厦大物色投资对象,看看过了夜里12点,还有谁的实验室灯还亮着,或者半夜打电话到实验室看看有没有人接。

也就是这个时候,时常工作到深夜的夏宁邵课题组引起了钟睒睒的注意。没过多久,钟睒睒就拍板投资夏宁邵课题组,双方合作共建联合实验室,并与北京万泰生物药业股份有限公司形成从技术到产品的全面协作关系。

那会儿,夏宁邵也就30岁出头,张军才27岁,究竟是什么打动了钟睒睒?据说,答案藏在夏宁邵当时的一句话里——他说,我们起步比别人晚,条件不如别人,我们唯有更辛苦。

很多人都曾感慨,位于厦大的这个中心年仅12岁,又远离政治经济中心,为何总能敏锐地把握住本领域的前沿方向?张军说,其实,这些趋势和方向,大家都不难看到。“我们并不比别人聪明,只是比别人更有耐心、更能沉得住气而已。”

一组数据“揭秘”了这个中心崭露锋芒的原因:中心每周工作6天,仅休息一天。全年中心工作超过300天,人均每天工作时长达12.7个小时,一些人甚至达到16、17个小时。

(宣传部 李 静综合厦门日报等采写)

责任编辑:曹熠婕