为了确保每一位老师都能到场,约定采访的时间不得不一改再改。厦大口译教研团队的带头人——陈菁老师在电话那头频频表示歉意,她朴实地说了一句:“因为我们是个团队”。

厦大“译”家人

我们可以相互“拍砖”

访是在外文学院囊萤楼进行的,当我还在品味这古香古色的老建筑散发出的韵味之时,口译组老师陆陆续续进来,说说笑笑,互相调侃,倒是像参加一次同学聚会,宁静的囊萤楼顿时显得热闹、温馨。

“我们教研团队一共有七位老师,我是2.0版本,他们几位老师呀是3.0”,身为资历最老的陈菁老师看似严肃,却不失幽默、亲切。团队老师有老中青三代,年龄的差别必然会引起如何一起共事的问题。

“我们可以相互拍砖,每个人都可以拍别人,也会被别人拍!”教研团队的另一位“2.0代”肖晓燕老师脸上洋溢着笑容,所谓“拍砖”,就是团队一起讨论教学、科研、策划各种活动时,每个人提出的想法都要被其余六个人“审判”,重重讨论,解决质疑,方能通过。刘莹老师是团队里最年轻的成员,乍一看还以为是学生。她说,刚进团队的时候开会很紧张,一些建议不知能不能提,后来有一次惊讶地发现,原来陈菁老师的建议也会被狠狠地“拍砖”,至此刘莹老师勇气大增,也加入了“拍砖”大军。

口译团队现在这种宽松自由的氛围是和其“创始人”林郁如教授的付出分不开的。早在八十年代,在林教授的一手推动下,厦门大学就开始了口译教学和研究的探索,并与澳大利亚迪金大学开展校际合作,使得厦门大学成为国内最早为英语专业本科生开设口译课程的学校之一。在口译学科成立伊始,林教授就特别强调“注重团队建设”的思想,营造和谐融洽、协作奉献的团队文化。团队创始成员还包括庄鸿山老师和雷天放老师。目前厦大口译教研团队的实力与发展也印证了当初林教授的远见与卓识。“林老师把团队最宝贵的东西交给我们,我们薪火相传,这就凝聚成了支撑厦大口译发展的团队精神”,陈菁老师如是说。

一步一个脚印

厦大口译教研团队这个看似轻松愉悦的团队,背后是每个老师夜以继日地投身科研,勤勤恳恳地培养学生,踏踏实实地备好每一堂课。每一个人都知道,这是一份沉甸甸的责任,并不轻松。

教学研究始终是口译教研团队的立足点。经过多年的摸索、总结和实践,厦大口译团队形成了独特的厦大口译训练模式,其科学性和有效性在国内的口译界得到广泛认可。厦大口译教材在国内众多的口译教材中以其“起步早、质量高”而闻名,仅2013年就有三本教材同时入选了第一批“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材书目。厦大口译还在国内率先采取双教师授课的模式,一中一外老师同时授课,让同学们尽量在课堂上解决语言问题,使语言表述更地道更自然,消除口译中的“翻译腔”。

除了在课堂上的高水准教学之外,口译团队还十分注重锻炼学生的实战能力。省市和学校的很多大型活动,例如“九八”投洽会、厦门国际马拉松赛、校庆重要活动、孔子学院外方院长培训等活动上都活跃着厦大口译专业学生的身影。经常指导学生参与社会实践的杨柳燕老师补充道:“我们团队的老师会利用自己的社会资源为学生创造实践的机会,比如让学生从同传的助理做起,了解整个工作的流程,锻炼沟通交际的能力,为真正担任译员打好基础。”。“厦大出品”的口译方向毕业生在各种层次的口译活动中展现着厦大学子的风采,得到了社会的广泛好评和认可。

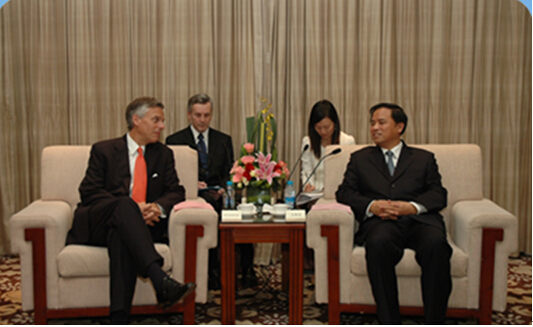

高睿琳为时任美国驻华大使骆家辉担任口译

席睿佳为上海市领导会见巴基斯坦总统、美国国务卿担任口译

曾金吉担任厦门市政府外事办高级翻译

喻浩担任厦门市政府外事办高级翻译

庾恺珊为华为美国听证会担任口译,获得华为公司杰出贡献个人奖

忆往昔,峥嵘岁月稠

前不久,第五届海峡两岸口译大赛在厦大举办,校园里刮起了一阵“口译”风潮。来自大陆、台湾、香港、以及英美高校众多选手参与其中,规模之大,各级参赛者达3000余人。而就在五年前,口译大赛初办之时,可谓困难重重。

“首届大赛筹备之时,我们想法很多,设想很好,但碰到的困难也不小”,陈菁老师回忆说:“也难怪,比赛还没有名气,规模小。直到临近比赛,我们都还在到处筹钱、积极争取更多的院校参加。”情到深处,回想那一段时光,团队老师依然感慨良久,犹如昨日。

“艰难的时光,我们没有轻易放弃,咬着牙,坚持了下来。没想到,首届海峡两岸口译大赛举办得很成功,第二届办赛,参赛选手一下子激增到几千人!口译大赛,一不小心做大了!”陈老师不禁流露出自豪的神色。岁月荏苒,如今,海峡两岸口译大赛已先后被列为2011年国台办重点交流项目和2014年教育部对台教育交流重点项目,为促进两岸教育交流、激发学子热情、促进教学改革作出了特殊贡献。饮水思源,忆的是苦,尝到心头,是丝丝甘甜。

历届海峡两岸口译大赛

在这里找到了努力方向

刚刚结束的第十届全国口译大会暨国际口译研讨会以及第五届海峡两岸口译大赛总决赛几乎是在同期举行,在学院和学校的各级领导支持下,这两个活动取得了巨大成功,在学界和业界引起热烈反响。肖老师说:“那段时间为了筹备口译大赛和口译大会,团队经常开会,一开就是四五个小时,经常是晚上十一二点才回家,有时候甚至半夜还在相互发邮件。所以,找我们口译团队的女生当老婆是很辛苦的哟,我们常常没有时间做饭,接送孩子。所以我们特别感谢家人的支持和理解!”。要特别感谢家人支持的还有刚刚当上爸爸的苏伟老师,担任大赛总指挥的他常常为了工作顾不上还在月子里的妻女。谈到忘我工作,邓轶老师调侃到:“团队每个人多少都有些‘轻微强迫症’,事情没处理好就‘放不下’,大家看了别人做的都不好意思偷懒,只好拼命工作”。说罢大家都哈哈大笑。团队里的傅彦琦老师十分感慨,“刚工作那会很孤独。加入口译团队后,和志同道合的同事们一起共事让我找到努力方向”。

正如陈菁老师在台湾举办的第四届海峡两岸口译大赛总决赛的开幕致辞中提到“大赛的缘起,看似偶然,实则必然”。任何优秀的团队的诞生和发展一定也包含了许多的“必然”:鼓励支持的大环境,团队传统的感召,自由发挥意见的空间,对待工作的热情和不计艰辛的付出。让我们期待厦大口译团队从“1.0,2.0,3.0…”出发,永远保持不竭的团队精神和工作活力!

(宣传部新媒体中心 文/侯诗含 鲍蕾 采访/侯诗含 方智坤)

小贴士:厦大口译拼搏三十年

创始起步——扬帆起航 (1985-1994)

厦大口译创始成员

1985年,为英语专业本科3年级的学生开设口译课

1990年-1993年,与澳大利亚迪金大学开展校际合作,联合培养口译人才

1991年,口译硕士研究方向成立

迅猛发展——乘风破浪 (1994-2006)

1994年,第一位口译方向硕士学位获得者诞生

2001年,主办首届高校英语口译教师高级研修班

2002年,连续两次承接了由欧盟直接资助的“中国-欧盟支持中国加入WTO项目”的口译员培训项目

2002年,厦门大学口笔译资格证书考试中心成立。该中心为发掘口译人才和规范口译人才市场发挥了积极的作用,并成为我们重要的科研基地。

2004年-2006年,作为主要成员参与总经费达25万欧元的欧盟“亚欧口译” 项目。

英国女王视察“亚欧口译”国际合作项目

中心成员赴越南参加 欧盟“亚欧口译"项目成果首发式

创新求实——激流勇进 (2006-至今)

2006年,《口译教程》(上海外语教育出版社)面世

2006年,国内首创口译多媒体教本《走进口译》(上海外语教育出版社)面世

2006年,主办第二届高校英语口译教师高级研修班

2008年,厦大口译训练模式拓展版诞生

2008年,“手语翻译理论建构”(肖晓燕)获国家社科基金青年项目立项

2009年,“口译职业资格认证测试的理论体系和运作模式研究”(陈菁) 获国家社科基金一般项目立项

2009年,成功发起并主办首届海峡两岸口译大赛

2010年,参与主办的第二届海峡两岸口译大赛在台湾成功举行

2011年,第三届海峡两岸口译大赛获国台办对台交流重点项目

2012年,全国高校首家口译学研究所成立

2012-13年,第四届海峡两岸口译大赛再次走进台湾

2014年,海峡两岸口译大赛获教育部对台教育重点交流项目

2014年10月,第十届全国口译大会暨国际口译研讨会 、第五届海峡两岸口译大赛总决赛