长汀八年,厦门大学既服务于战时,又抱定抗战必胜的信念,着眼于“为战后建国培养人才”。战时条件艰苦、物资匮乏、经费紧张。萨本栋校长苦心经营、舍身治校,在他的带领下,厦门大学在学科建设、人才培养、教学科研和学术交流等方面成就卓著,淬炼成为“南方之强”,挺起中国高等教育的东南半壁。

汀江载学

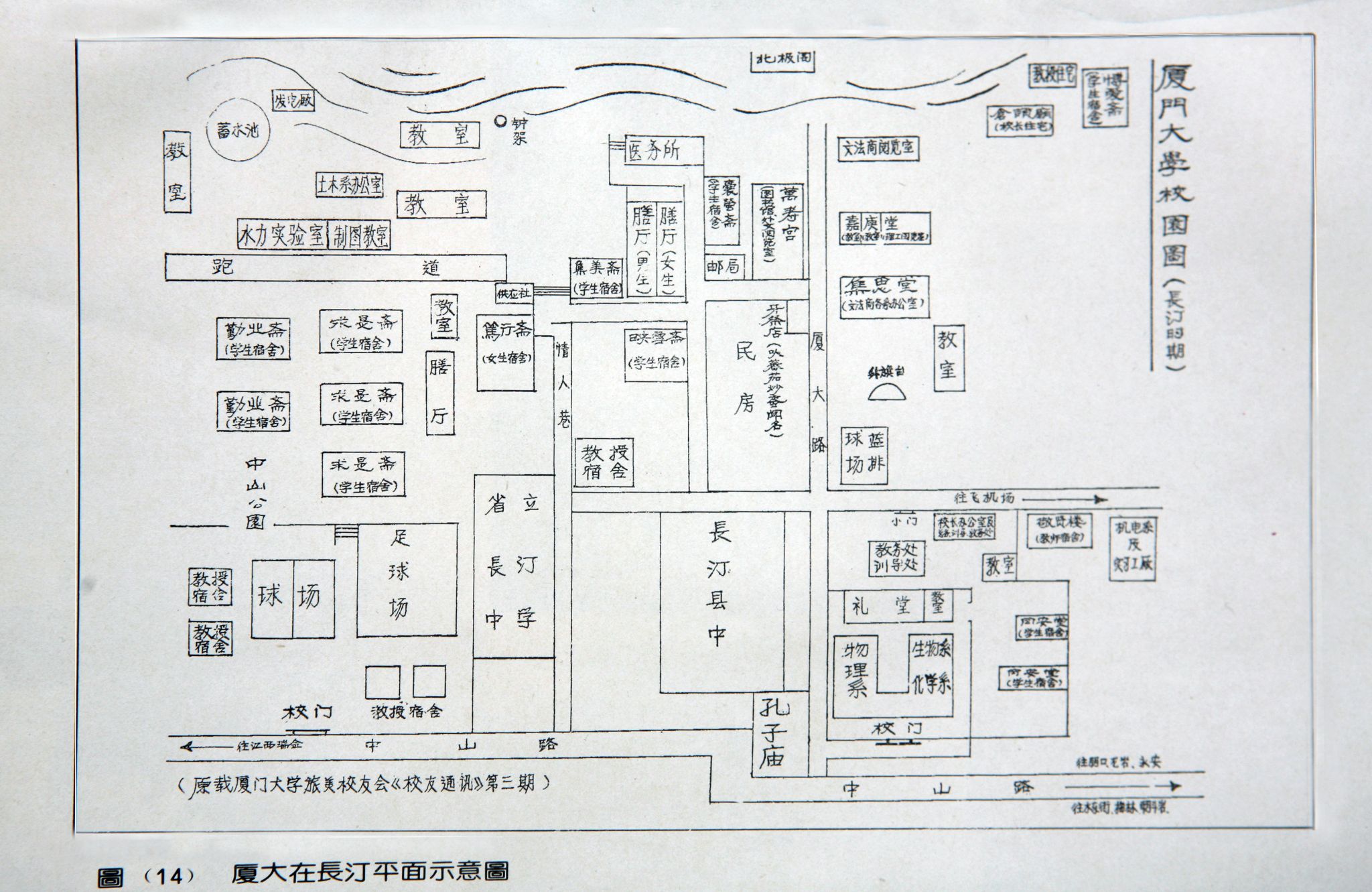

迁汀之初,厦大校舍仅有文庙一隅,为满足师生的教学生活,厦大以文庙为基点,修葺文庙、祠堂,租用饭店、民房作为图书馆、实验室和宿舍,还用轻薄的木板和疏落的树皮自行搭建教室。至1938年底,厦大长汀校舍有:毗连专署的第一院,仓下巷万寿宫及附近房屋为第二院,石山巷41号楼屋及附近空地为第三院,涵盖教室、师生宿舍、行政办公室、实验室、图书馆、体育场、医院、食堂等教学生活所需的各种校舍建筑。

古朴的孔庙是长汀厦大礼堂,师生在这里举行隆重的仪式、轻松的晚会,演出抗战戏剧,吹奏中外名曲

随着办学规模不断扩大,师生人数逐年增加,已有校舍不敷使用。为保证师生教学生活环境,厦大再向福建省、长汀县政府申请拨地57亩,陆续修筑教室、阅览室、师生宿舍、实验室、实习工厂、蓄水池、发电厂等学习生活设施,与已有文庙周围的三大院落,及嘉庚堂、万寿宫、仓颉庙等校舍连成一片。厦大校舍几乎布满了半个长汀城。

长汀厦大校园示意图

厦大迁汀时,由于安排周密,途中受到各地政府与校友的热情帮助,图书、仪器设备损失不大。抵达长汀后,在经费、外汇以及运输均极为困难的情况下,厦大仍能千方百计增添购买图书和仪器设备。1939年底,馆藏中日文图书44050册,西文图书15962册,中西文杂志5375册,西文杂志16222册;经常订阅的中文报纸26种、西文报纸3种,中文杂志144种、西文杂志113种。难能可贵的是,“一百二十余种之西文杂志始终能源源寄到,供诸参考浏览,此恐为内地任何大学所不及”。

1939年,厦大又在长汀北山山麓建起了一座颇具南洋风格的嘉庚堂,这里既是学术演讲中心,又是中西文杂志阅览室

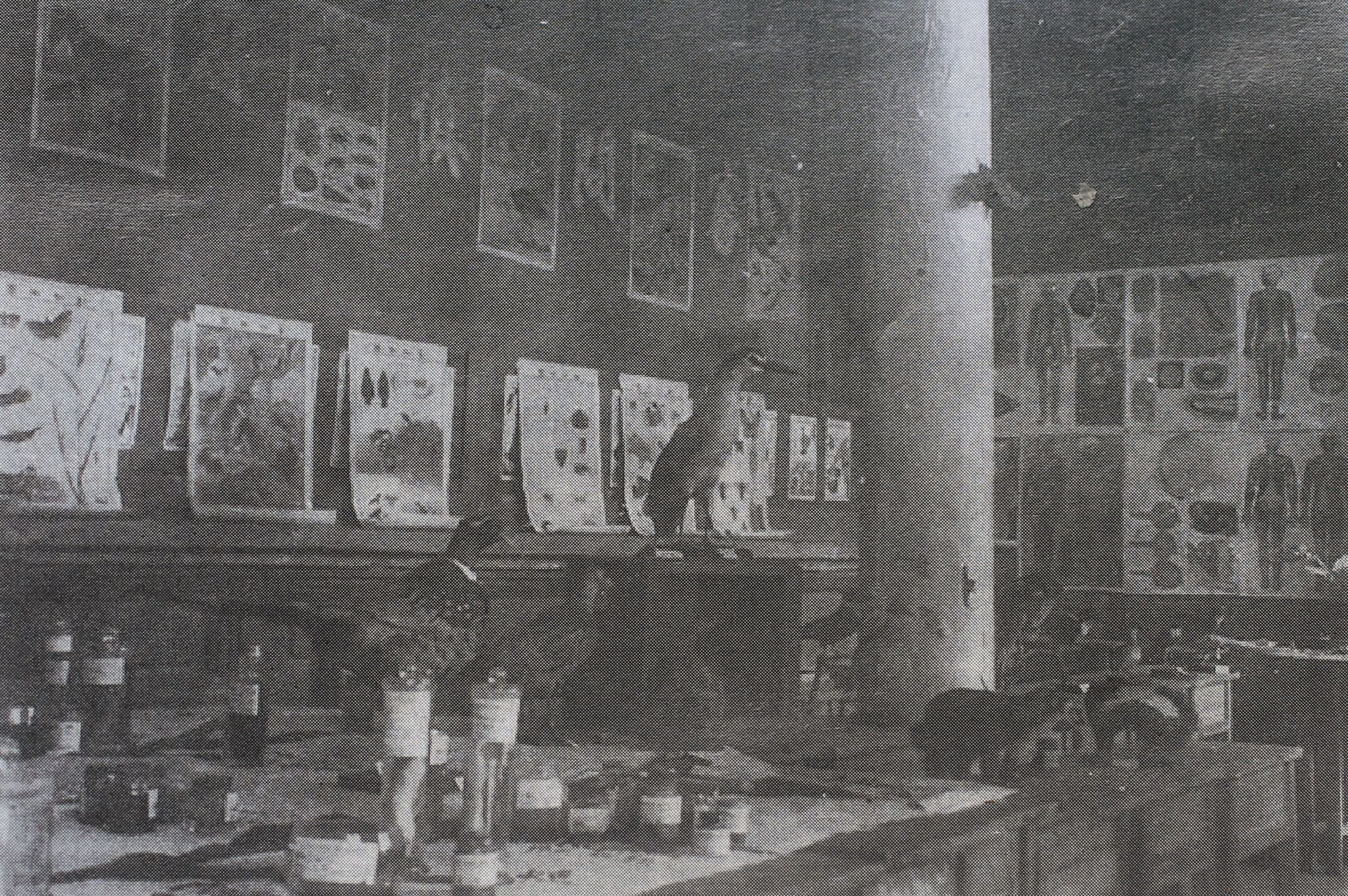

仪器设备方面,到汀后,化学、数理、生物三系即办起了实验室,各类仪器设备及实验动物足敷应用。随着学科的建设与发展,厦大继续从国内外订购教学所需的仪器设备,同时为机电系修建了实习工厂,装备了动力室、机械室、木工室、铸工室、锻工室、钳工室、物料室、设计室、制图室、实验室、研究室等。至1941年春,厦大实验处所已有31间,可容纳621人。

长汀厦大生物实验室

扩充学科

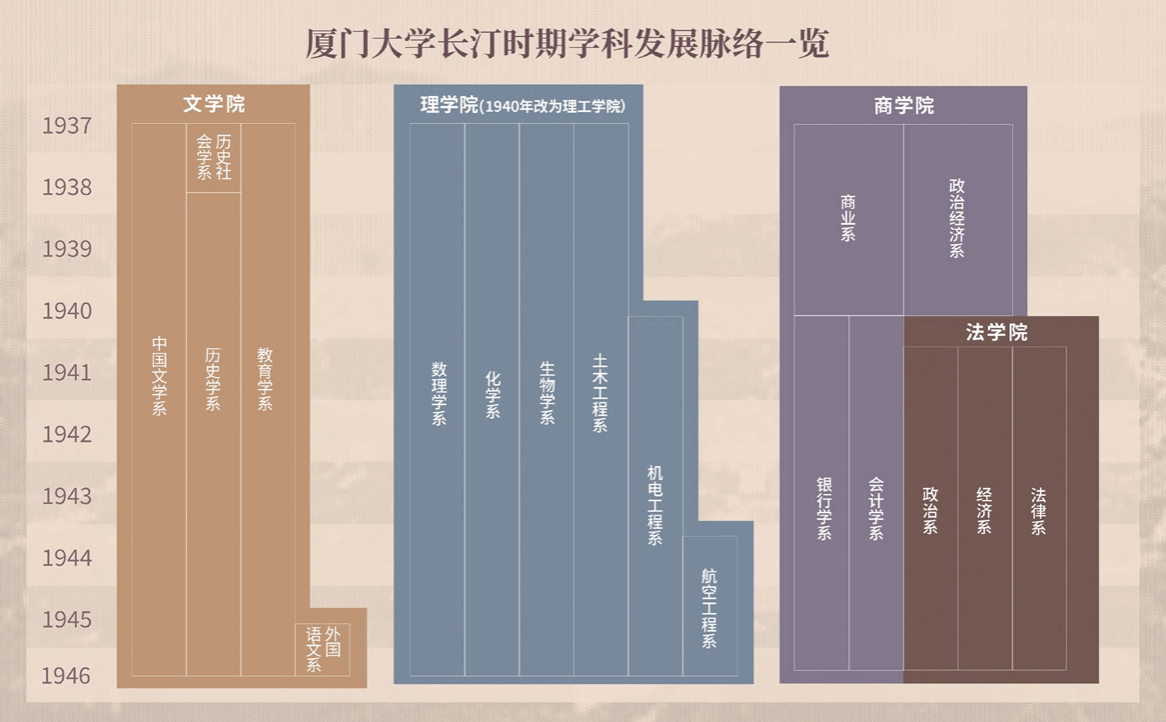

萨本栋接任校长后,结合自身学科优势,从为抗战服务,以及为抗战胜利后国家建设储备人才出发,在学科建设上,大力发展工科。1937年7月,应社会急需,厦大增设土木工程系。该系刚开始只聘到两位兼职教师,萨本栋亲自兼任系主任,为学生讲授数理基础课,并组织理学院其他系的教师开课。1940年秋,聘得黄中、王敬立、李厚田等教授来汀任教,黄中为系主任。随着师资力量的不断充实、图书仪器设备的添置,土木工程系成为全校重点学系之一。

土木工程系办公室

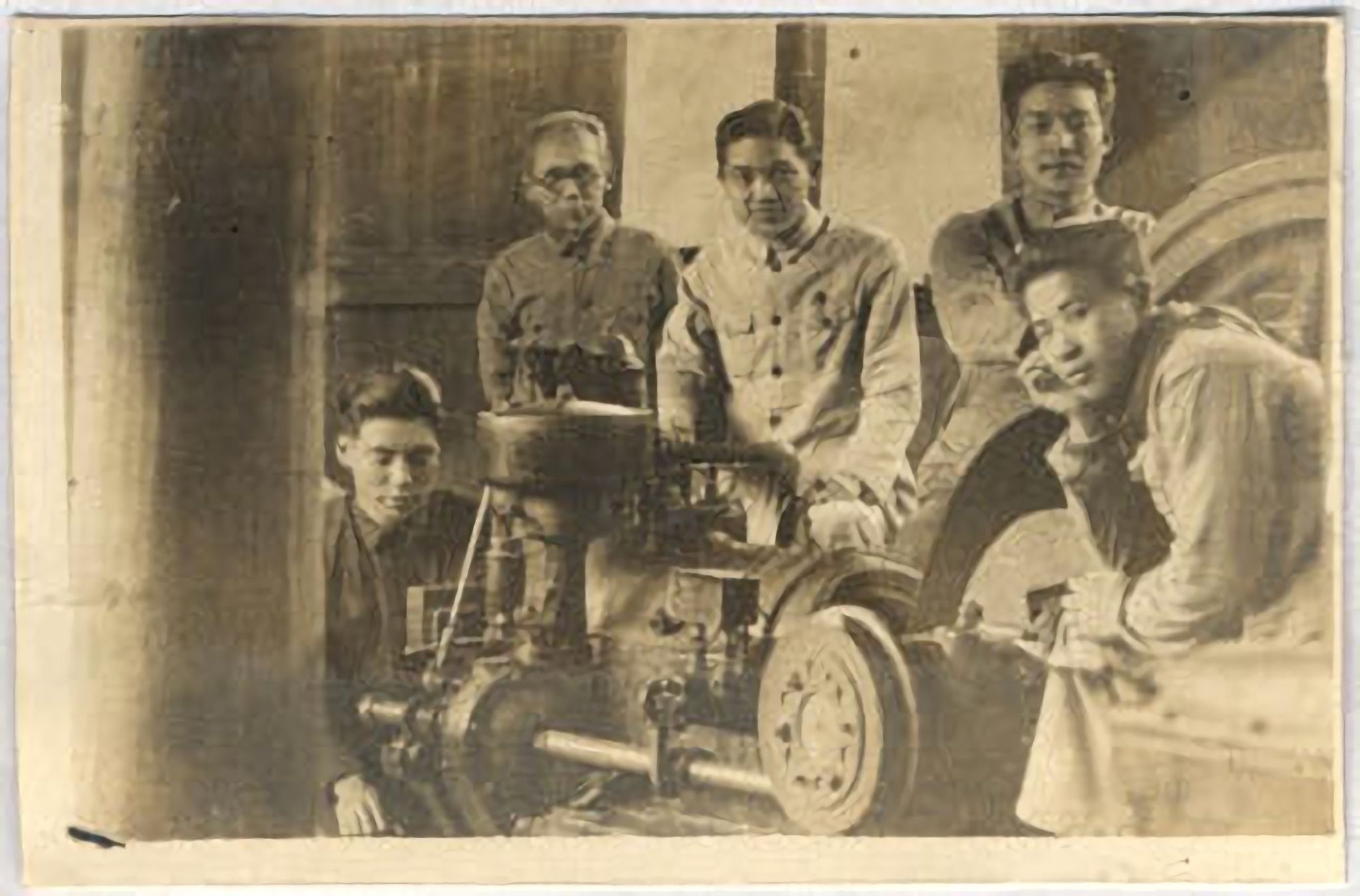

1940年秋,厦大创设机电工程系,朱家炘任系主任,教学骨干有萨本栋、朱家炘、张稼益等。机电工程系一经成立,即成为全校师资水准最高、对新生最具吸引力的学系。学生人数从刚创立时的9人,猛增至1944学年度的202人。机电工程系也随之成为全校第一大系。

朱家炘指导机电工程系学生实习

1944年2月,厦大增设航空工程学系,同年秋季正式招生,理工学院院长黄苍林兼任系主任。航空工程学系在我国东南一带颇具影响,教师中不乏教学和生产实践经验丰富者,如田培叶教授就是中国第一架“爪哇号”的设计者,其时驻长汀的盟军航空指挥部赠送了两台废旧飞机发动机作为该系的教学实验设备。

航空工程学系学生实习留影

1939年,因战事影响,沿海高校纷纷迁至内陆,国民政府教育部要求厦大教育系扩充生额,“以培植中等学校师资,而应本省及南洋各埠华侨师资之需要”。1940年,厦大理学院改为理工学院,原福建大学法学院划归厦大,与厦大商学院经济学系合并,组成厦门大学法学院,下设法律、政治、经济三学系;商学院商业系则划为银行、会计二学系。1944年,增设水产研究室,拟建成战后东南沿海水产研究的总枢纽。经过院系调整,厦大院系从迁汀之初的文、理、商3学院9学系,发展为返迁厦门时的文、理工、法、商4学院15学系。

厦大部分师生在文、法、商各系办公室集思堂门前合影(1940年秋)

敦聘良师

厦门大学改归国立之初,所获国民政府教育部划拨经费总额仅20.3万元,为各国立大学中最少者,每系平均经费额也大大低于其他国立大学。后虽经厦大一再争取,到了改归国立后第四年,国民政府教育部下发给厦大的年度经费额也才25.8万元,而且一再缓拨、克扣,学校各项工作举步维艰。

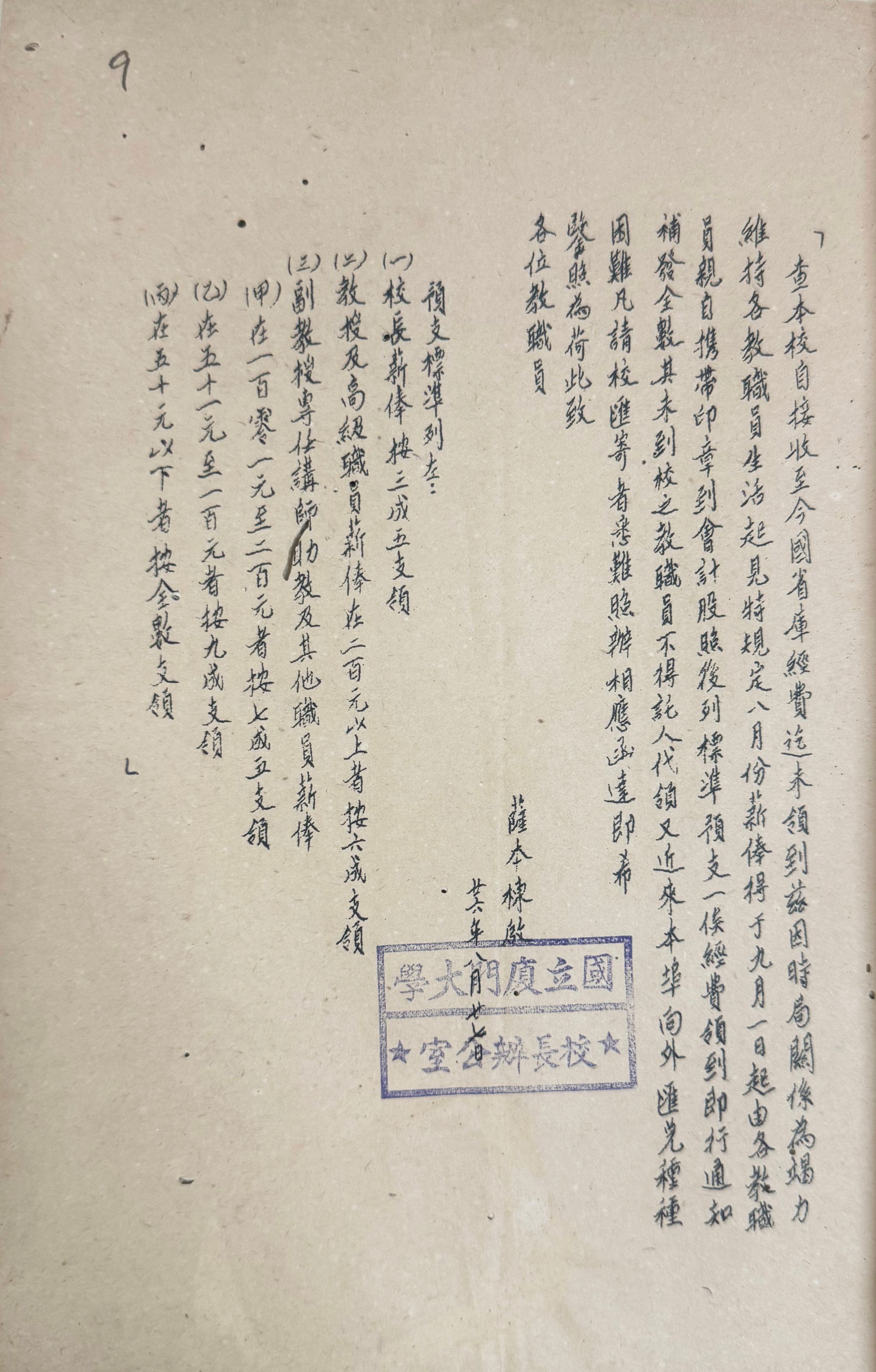

1937年8月13日,淞沪会战爆发,国民政府无暇顾及刚改归国立的厦大,直至八月下旬,经费尚未拨给。建校以来从未欠薪的厦大,首次出现薪俸不能如期发放的情况。萨本栋一边急催教育部,一边清点残账、勉凑俸款,并发布《关于战时教职员薪俸分成预发数的通知》,规定:“校长薪俸按三成五支领;薪俸在二百元以上者按六成支领;在一百零一元至二百元者按七成五支领;在五十一至一百元者按九成五支领;在五十元以下者按全数支领。”

《关于战时教职员薪俸分成预发数的通知》

厦大办学经费少之又少,加上抗战时期长汀远离文化教育中心,名教授大都不愿前来,迁汀时教师又有一半先后离开,因此,到汀后,教师聘请工作艰困至极。萨本栋通过师友等各种渠道极力罗致,以充实师资力量,教师人数增加了158人,其中教授57人,大多有国外硕博士留学经历。

在积极敦聘良师的同时,厦大制定《国立厦门大学教员服务条例》,明确教师职责,保障教师权利,并根据国民政府教育部有关规定,积极推荐服务年限满七年且成绩卓著的教员休假进修。

萨本栋治校严格,为了避免宗亲裙带关系,规定夫妻不能同时在校工作,他率先以身作则。萨本栋夫人黄淑慎毕业于北京高师教育系,曾打破全国高校标枪记录。虽然长汀厦大非常缺乏女生体育教师,但遵照夫妻不能同校工作的规定,她只能到几里外的中学当体育老师。在厦大,她义务教授体育课,不领任何薪酬,深受师生敬佩。在萨本栋校长的身先示范下,长汀厦大教师中好几对夫妇也都按此执行。

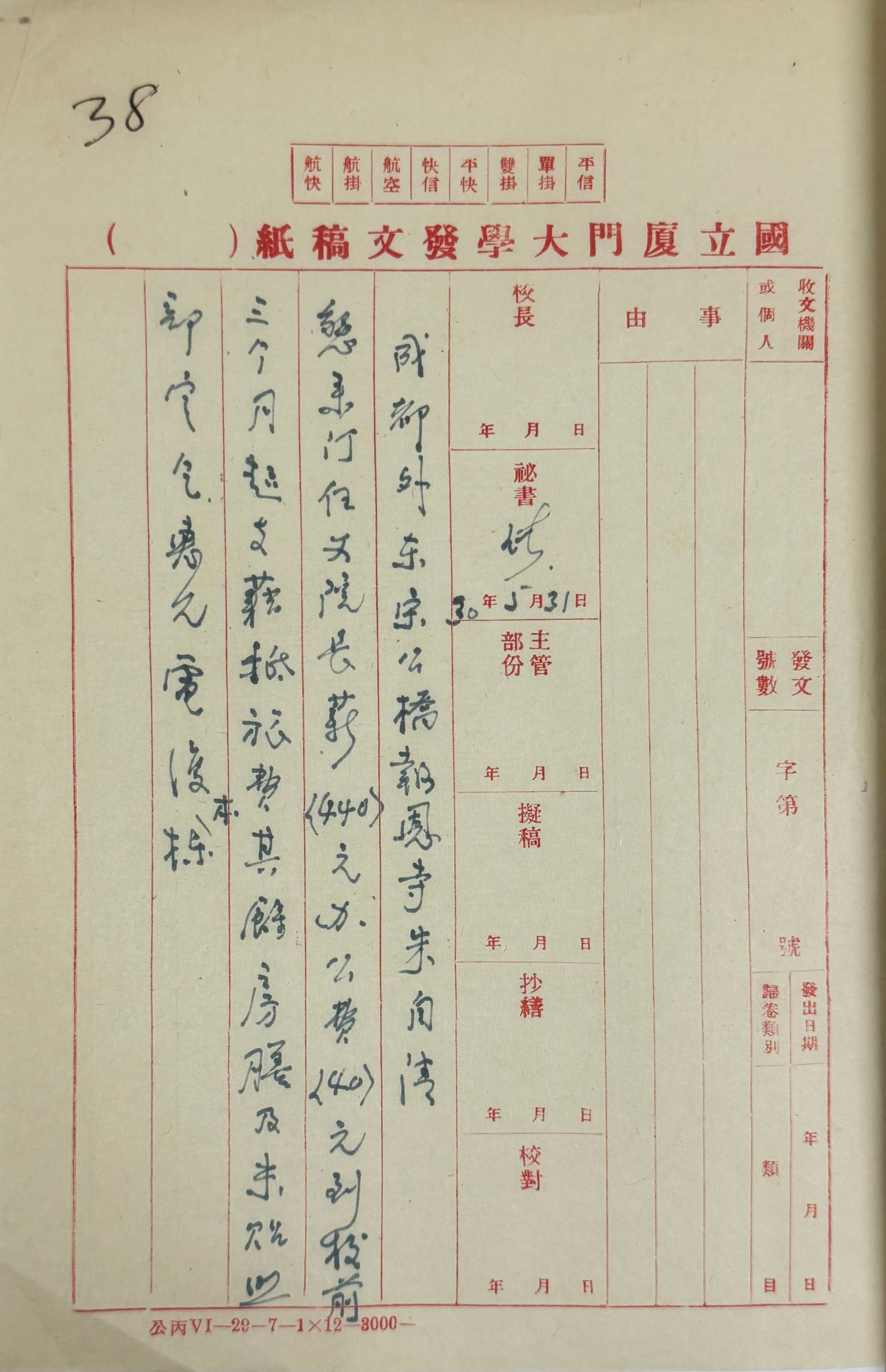

厦大聘请朱自清前来任文学院院长未果(1941年)

黄淑慎(二排右三)与厦大女生一起拍毕业照(1938年6月)

教研相长

在1940学年度毕业典礼讲话中,萨本栋校长特别指出:“本校一向对于学生程度之提高,非常注意。在质与量不能兼顾情形之下,对于质的改良,比起量的增加,尤其重视”。在萨校长“宁可放弃量的发展,以谋质的改进”的办学方针指导下,长汀时期,厦大强调基础课与专业课并重、理论学习与专业学习并重,推行引文入理、引理入文、文理渗透,鼓励学生跨系选修课程。厦大教授全力授课,学生勤勉苦学。

抗战时期,长汀电力不足,学生只能依靠煤油灯夜读,有些实验无法进行。萨本栋校长把专门为他配备的小汽车的发动机拆下改装成发电机,解决师生教学科研的大难题。

拆掉发动机的小汽车和当时师生用的煤油灯

教授全力授课是长汀厦大教学的一大特点。萨本栋校长在校务繁忙的情况下仍亲自讲授数门基础课,主讲初等微积分、电工原理、交流电路、交流电机等。他曾在一学期开设5门课程,身患重病时,仍坚持给学生上课,被称为“O型”代课者。厦大基础课程绝大部分由教授、副教授讲授,他们每周担任的课时,绝大部分都在10小时以上,其中相当一部分超过20课时。

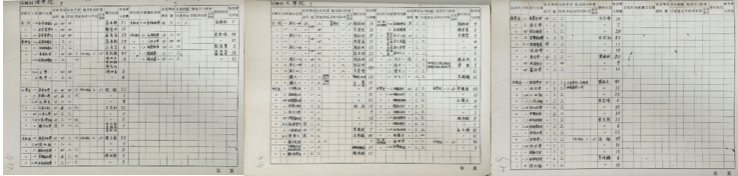

1941年各院系课目一览

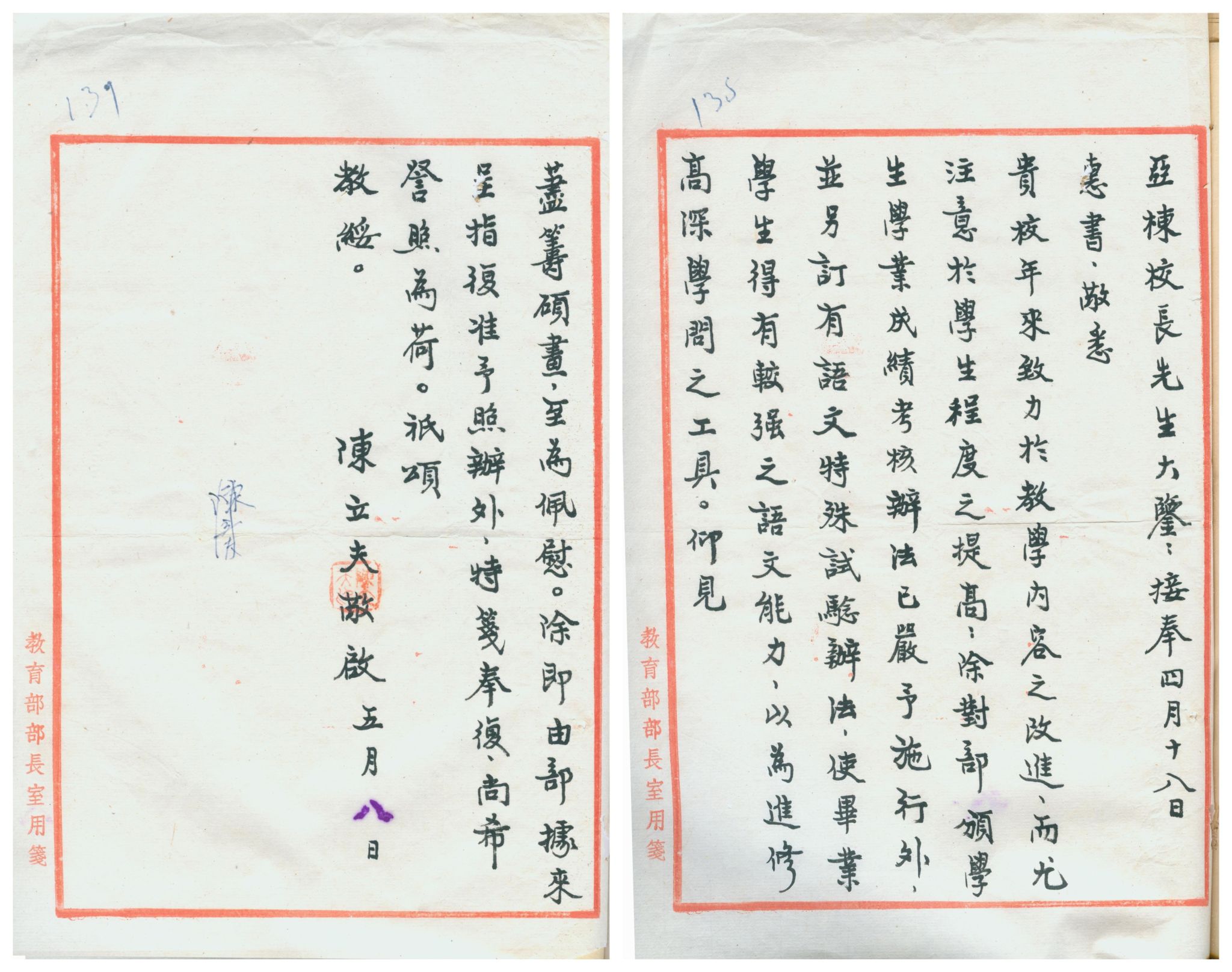

在所有基础学程中,厦大将语文学程摆在首要地位,并于1939年制定《国立厦门大学语文特殊试验办法》,“鼓励学生研读语文以为进修高深学问之工具”。对此,国民政府教育部部长陈立夫特地来信对厦大推行的语文特殊试验予以赞赏。

陈立夫来函(1941年5月8日)

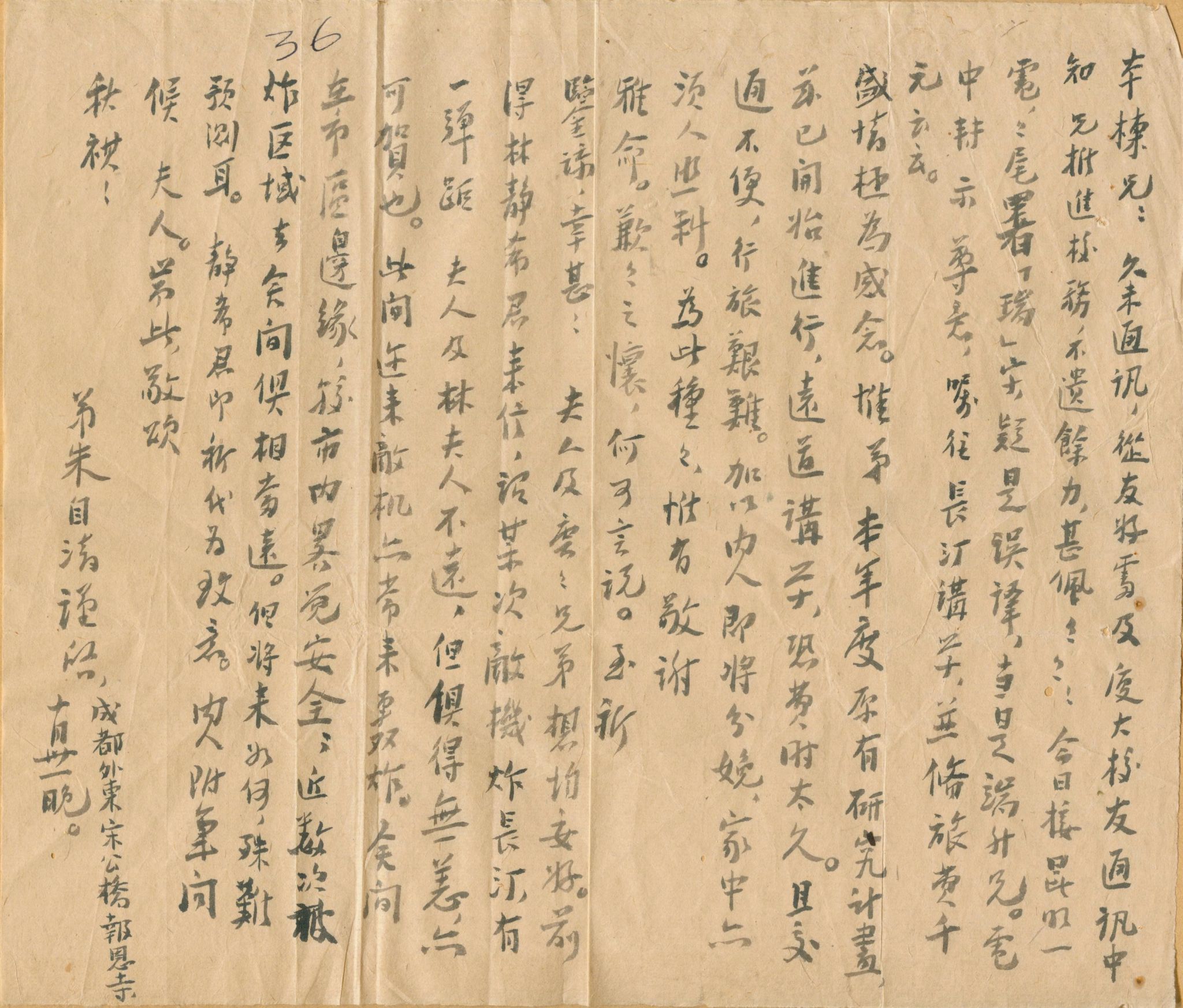

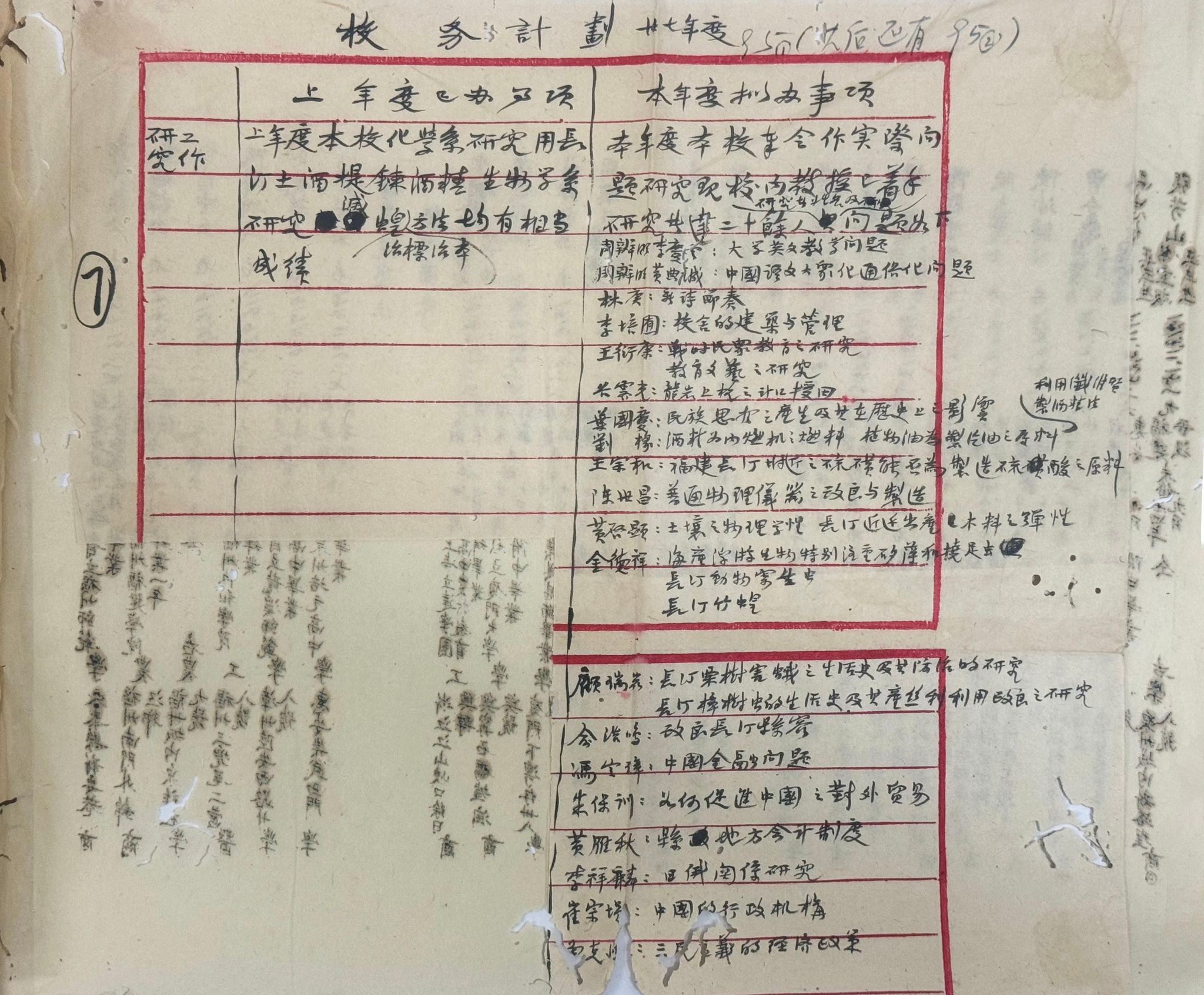

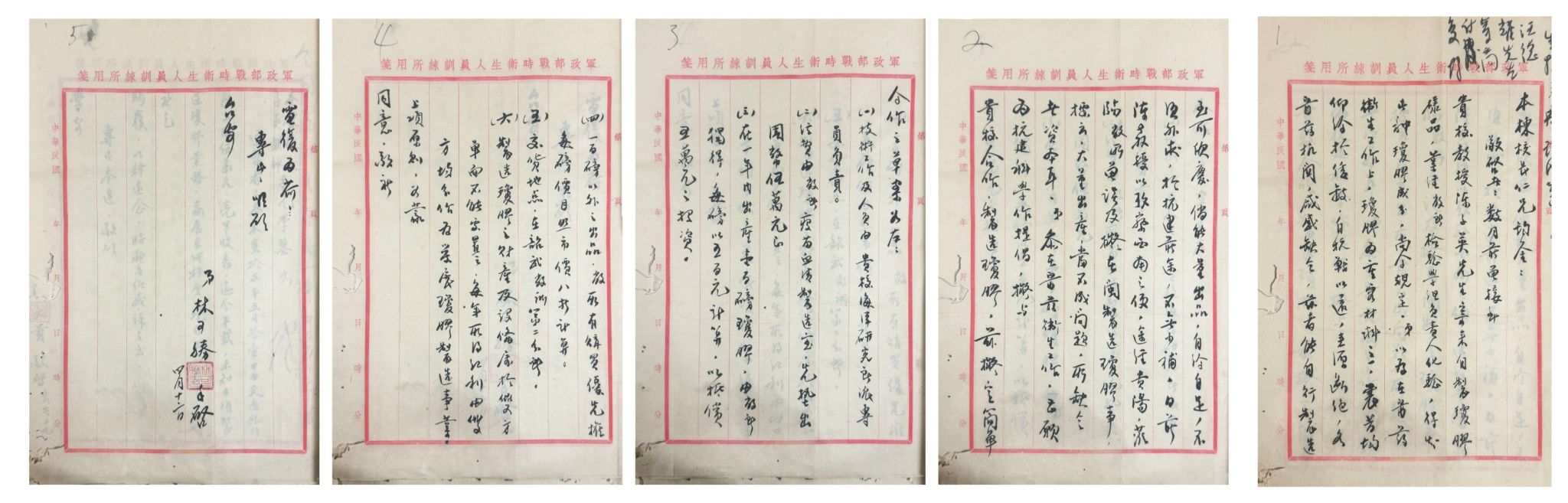

科研方面,长汀厦大因时制宜、因地制宜,在战时国防化学、医药卫生原材料、闽西生物形态生态及战时教育、经济等问题研究上多有斩获,既活跃了学术氛围,也提高了教学质量。比如,琼胶作为战时医药卫生的重要材料之一,战前均依赖日本供给,抗战后来源断绝。厦大生物系教授陈子英研究出琼胶制造新法,军政部战时卫生人员训练希望能与厦大合作生产琼胶,为此,时任中国红十字会救护总队队长林可胜特致函萨本栋校长,希望与厦大合作,以实现琼胶的自给自足。

1938年已完成的研究课题和拟开展的研究课题清单

时任中国红十字会救护总队队长林可胜致萨本栋信函

作育英才

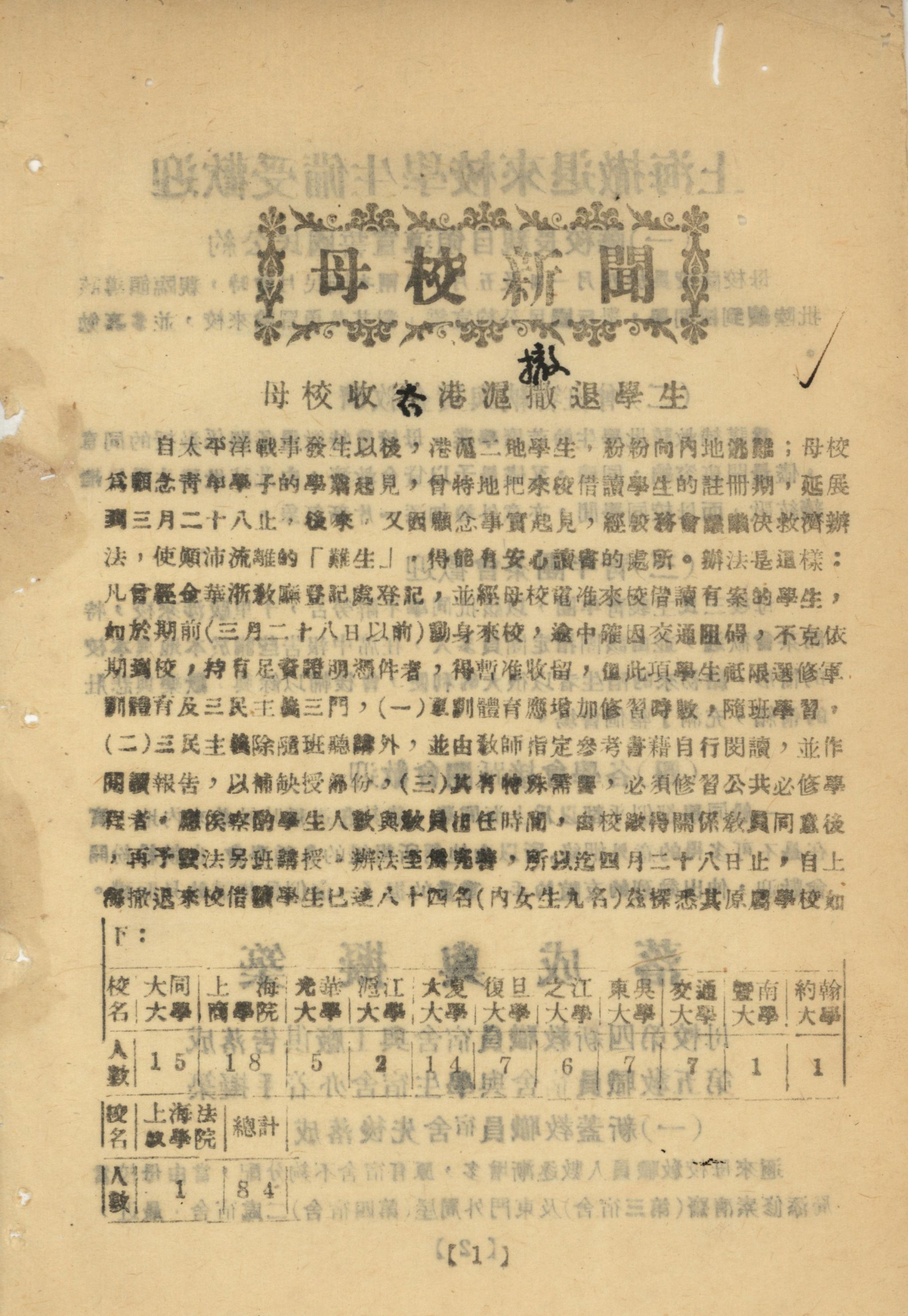

长汀时期,厦大坚守东南半壁,吸引临近省份的青年纷纷前来就读。除了统一招生和联合招生之外,厦大还接收因战事影响无法回校就读的青年学生。另外,招收转学生、借读生和华侨特别生,收容港沪撤退学生,学生人数逐年攀升,从迁汀之初的198人发展到1945年的1044人。

厦大收容港沪撤退学生报道

厦大实行严格的学生管理制度和考试制度,开学注册规定更是严格。战时交通不便,但凡注册日期截止后,无论何种原因都不许例外注册。同时,学校设立陈嘉庚、林文庆、萨师俊等各类奖学金,以及战区贷金、清寒免费生名额,保障学生安心向学。

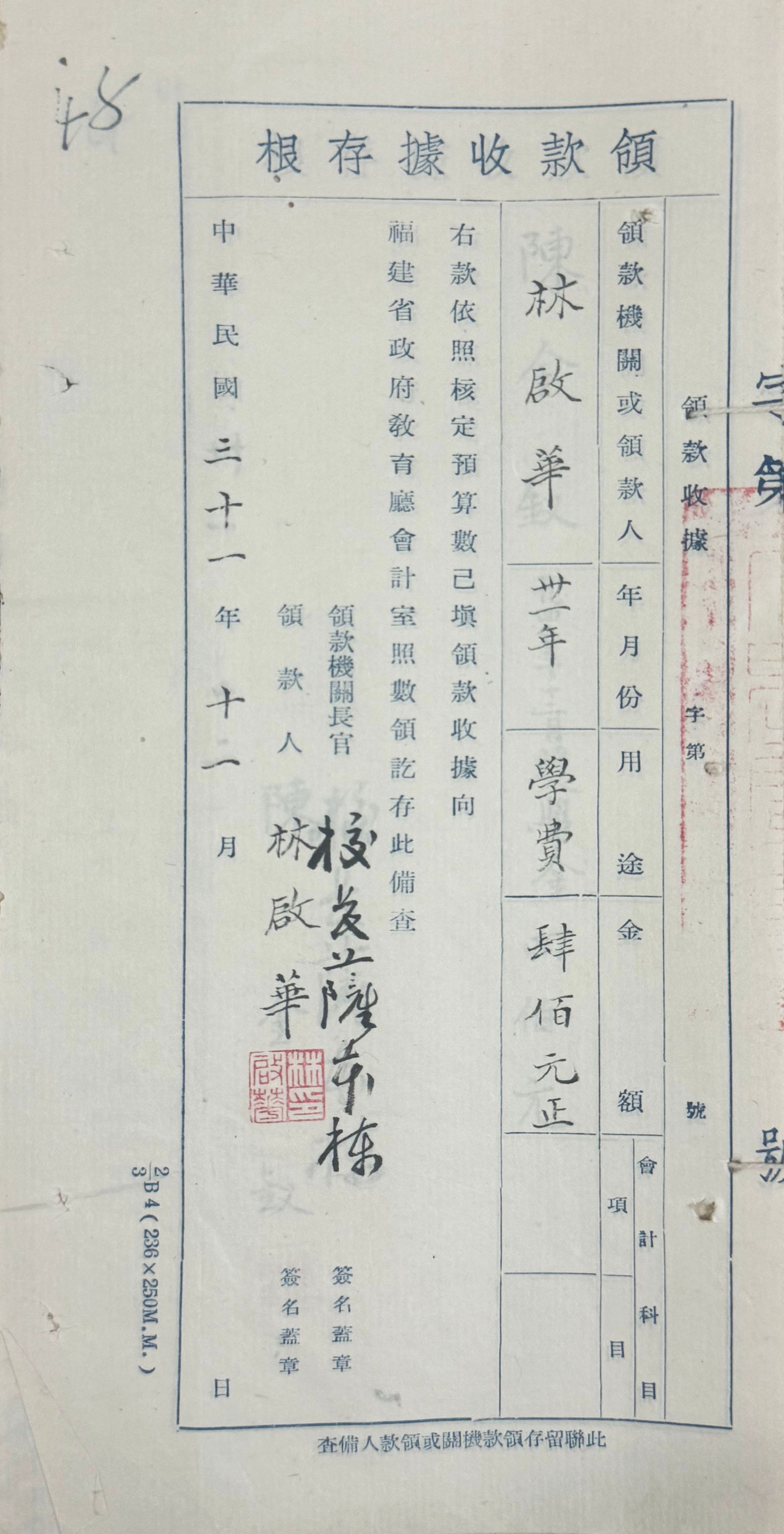

清寒优秀闽籍学生奖学金领取收据存根

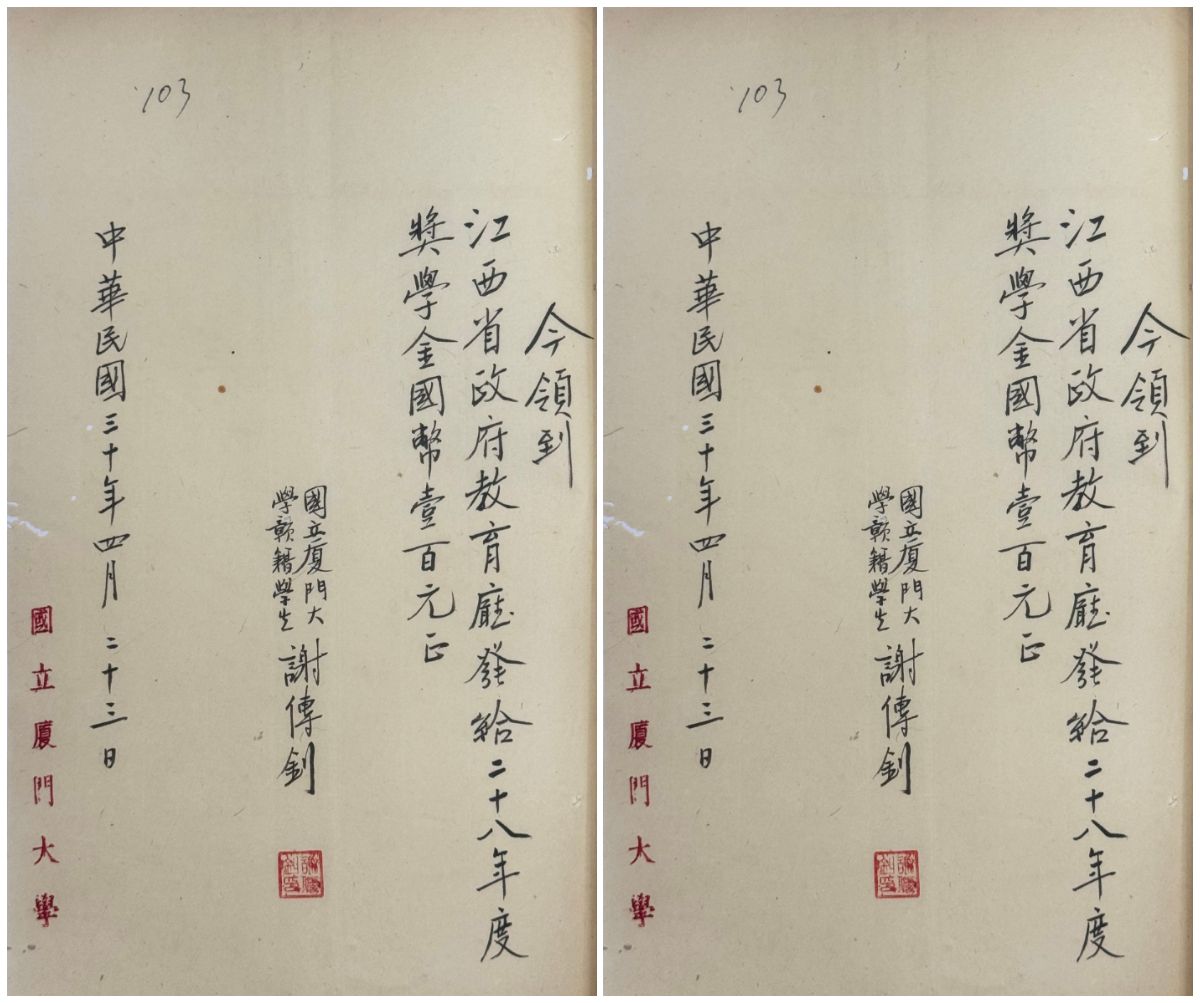

赣籍学生领取江西省政府发放的奖学金收据

厦大实行导师制,导师由教师担任,每位导师指导学生15人以内,导师利用课余及例假时间,举行谈话会、讨论会等。萨本栋鼓励学术性集会,厦大各院系同学发起成立以联络感情、研究学术为宗旨的学会,举办演讲比赛,出版学术刊物,学术氛围浓厚。

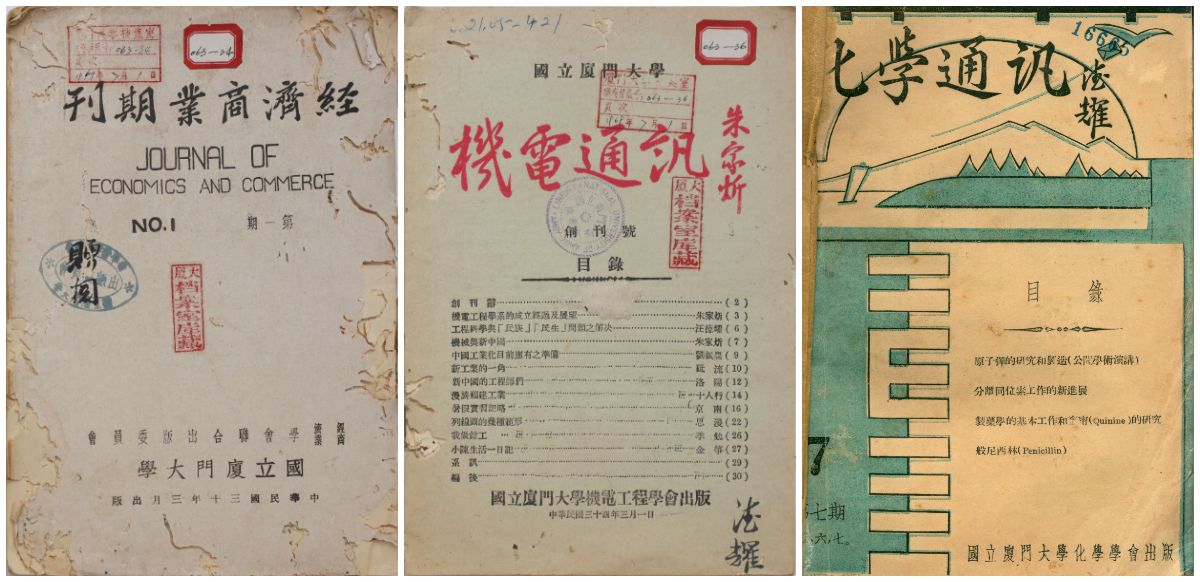

长汀时期厦大学生团体创办的部分学术刊物

明耻教战

全民族抗战爆发后,陈嘉庚领导南洋华侨,冲破传统帮群地域观念,以巨大的人财物力支援祖国抗战。1938年10月,当汪精卫鼓吹与日军和谈时,陈嘉庚给国民参政会发来电报提案,被大会采纳为“敌未出国土前言和即汉奸”。此案被誉为“古今中外最伟大的一个提案”。

陈嘉庚在南侨代表大会上发表演说,痛斥日本帝国主义侵略中国

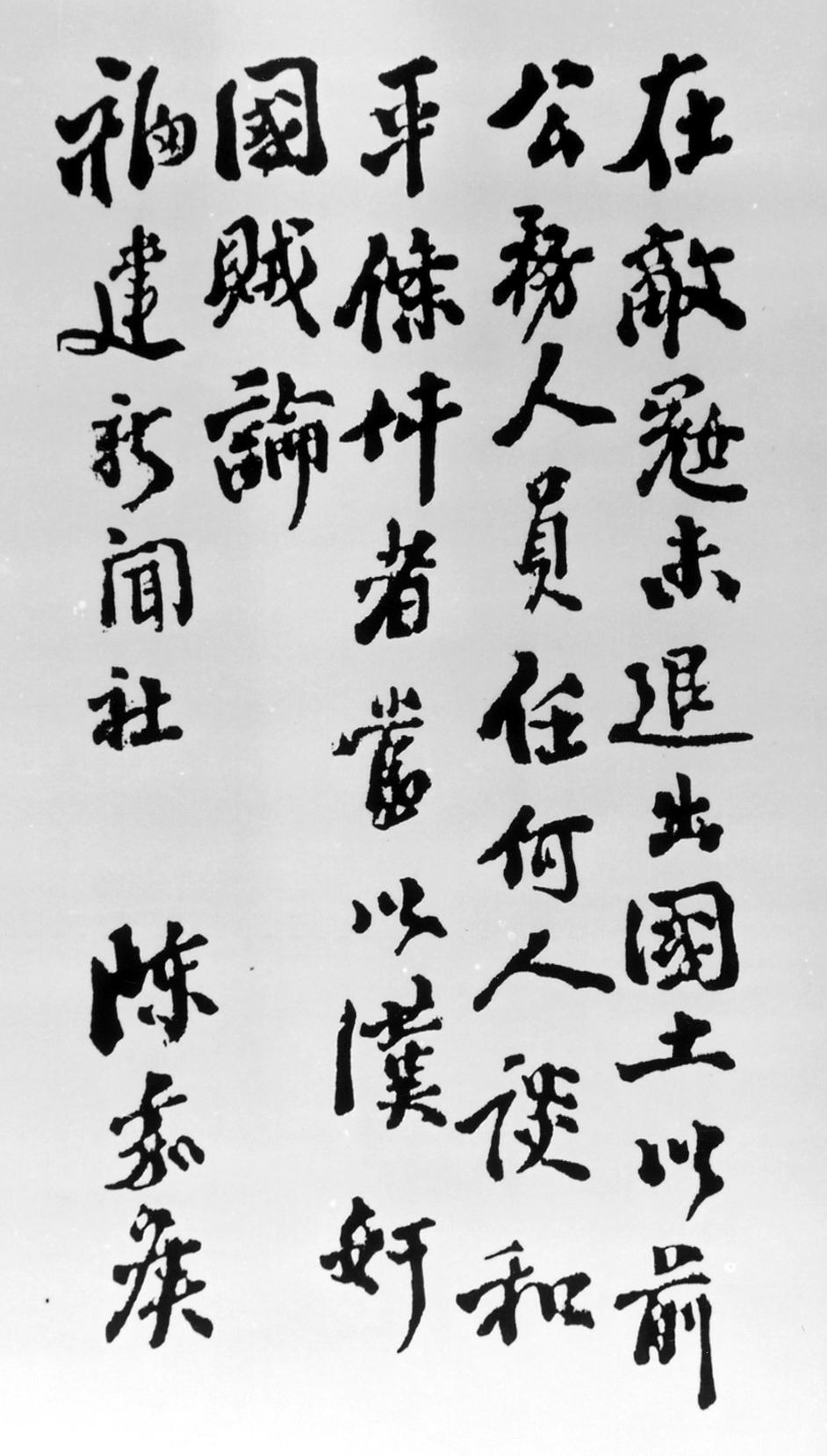

陈嘉庚应福建新闻社之请亲笔题写的提案内容

陈嘉庚通过南侨总会号召、招募3200余名华侨机工回国支援抗战,以一公里牺牲一名南侨机工的沉重代价,有力保障了滇缅公路抗战物资的运输。1940年3月,陈嘉庚率领“南洋华侨回国慰劳视察团”,回国慰劳抗日军民,他访问了重庆、西安,并冲破重重阻力,访问延安,得出“中国的希望在延安”的结论。

延安军民热烈欢迎陈嘉庚(1940年5月31日)

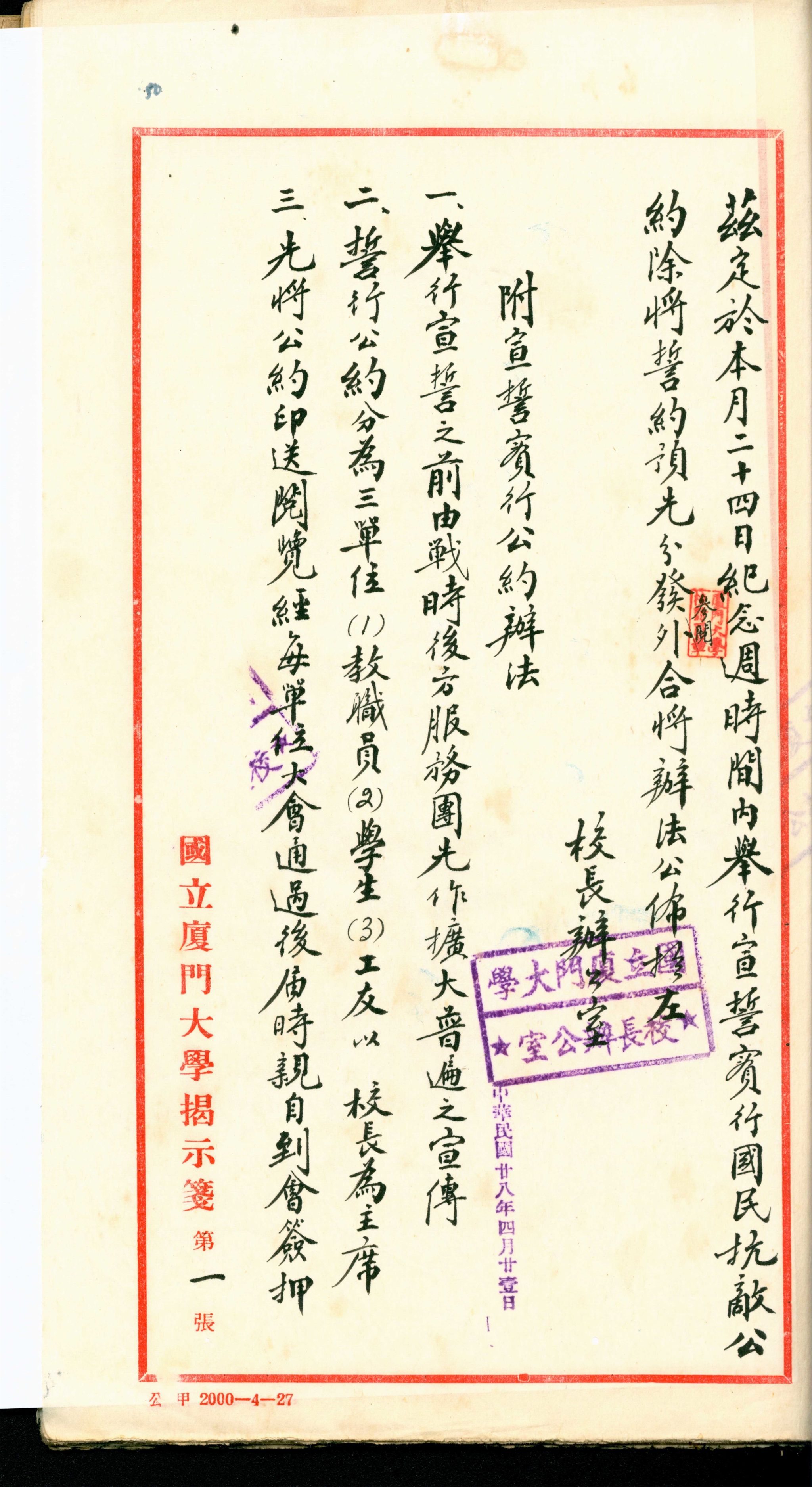

在民族危机空前深重时刻,厦大进行全校总动员,宣誓实行国民抗敌公约,师生以拯救民族危亡为己任,积极认购救国公债,捐款捐物,支持前线抗敌。师生同仇敌忾,坚持抗战到底,反对妥协投降,怒斥汪精卫的投降卖国行径。

1939年4月21日,厦大校长办公室发布举行宣誓实行国民抗敌公约的布告

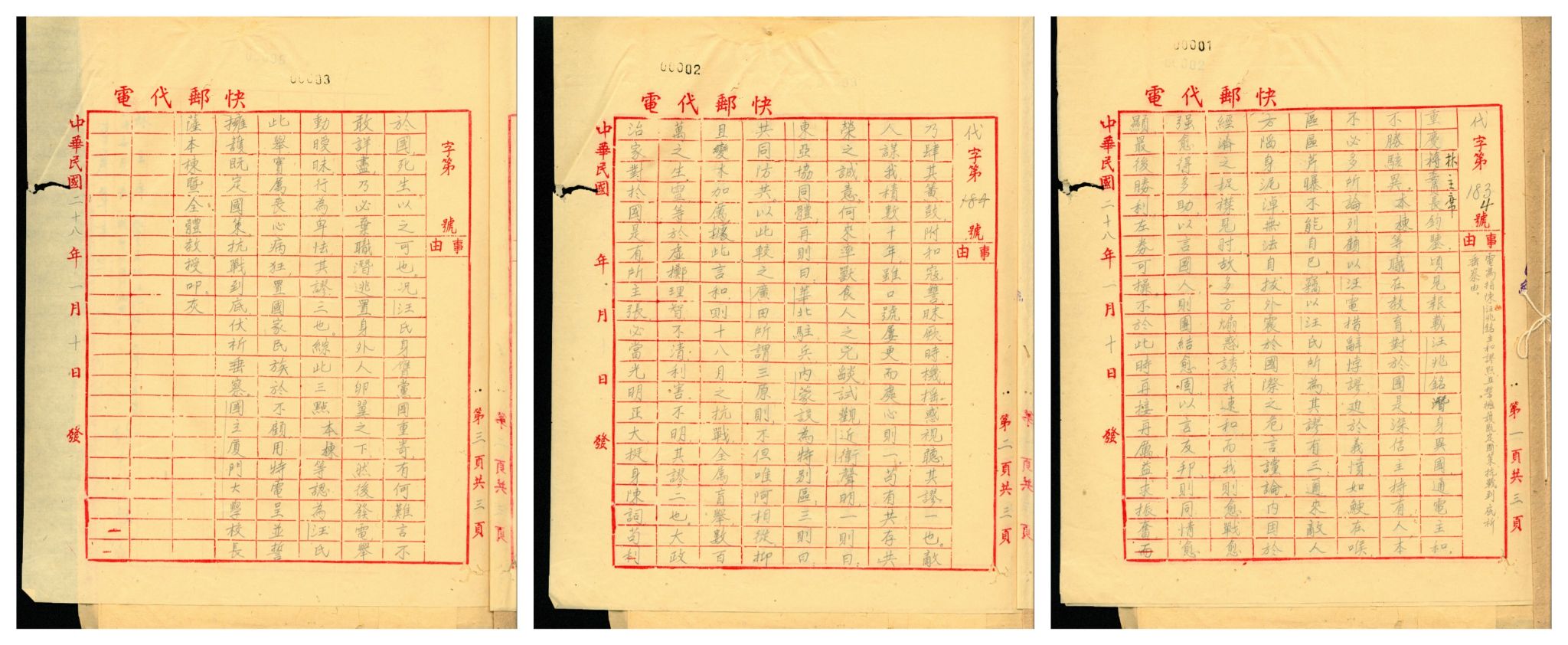

厦大全体师生通电声讨汪精卫在南京成立伪政府(1939年)

1937年10月,厦大学生成立“救国服务团”,次年改名“战时后方服务团”。师生通过创办刊物、举办民校、走上街头、深入农村等形式,宣传抗日,服务民众,并组织400多人的宣传队,西到赣南,东至漳泉各地的广大城乡,广泛宣传发动民众抗日。

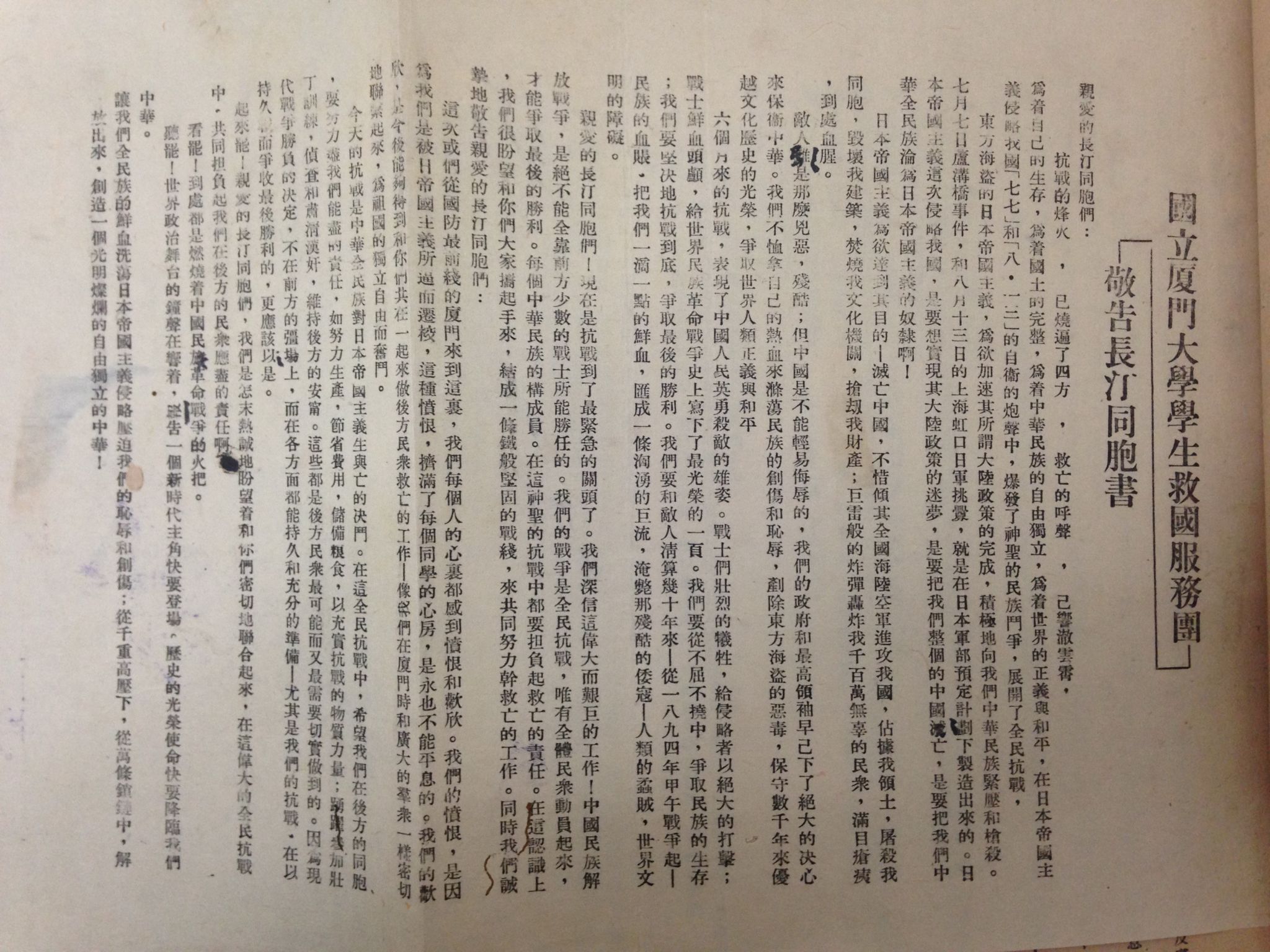

厦大学生救国服务团《敬告长汀同胞书》提出:“我们的战争是全民抗战,唯有全体民众动员起来,才能争取最后的胜利。”

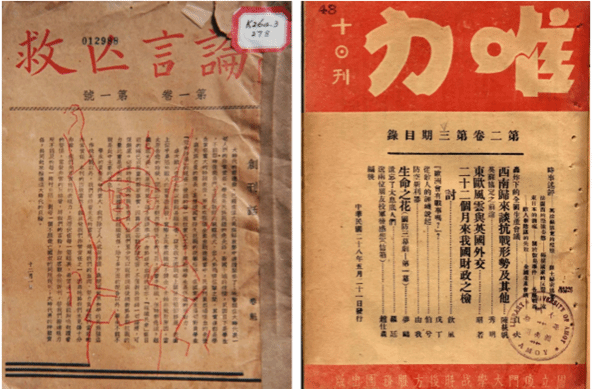

为了宣传抗战救国,厦大学生救国服务团分别于1937年12月和1938年3月创办《救亡言论》《唯力》期刊

1939年2月25日厦大剧团成立,其主要任务是推行社会教育、从事抗战宣传。

抗战时期厦大师生创作的抗战宣传壁画(现仍保存于长汀县南山镇中复村古民居中)

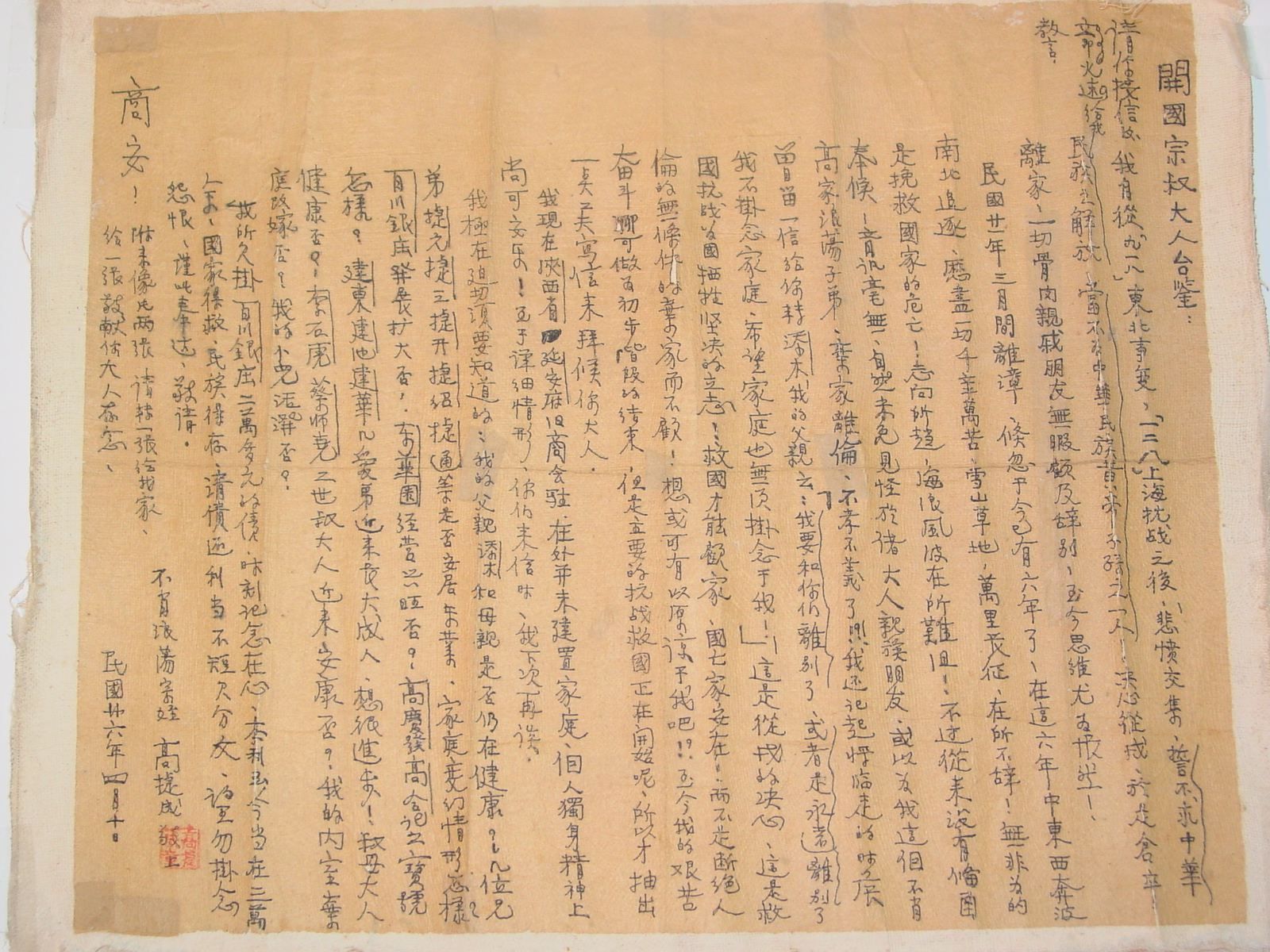

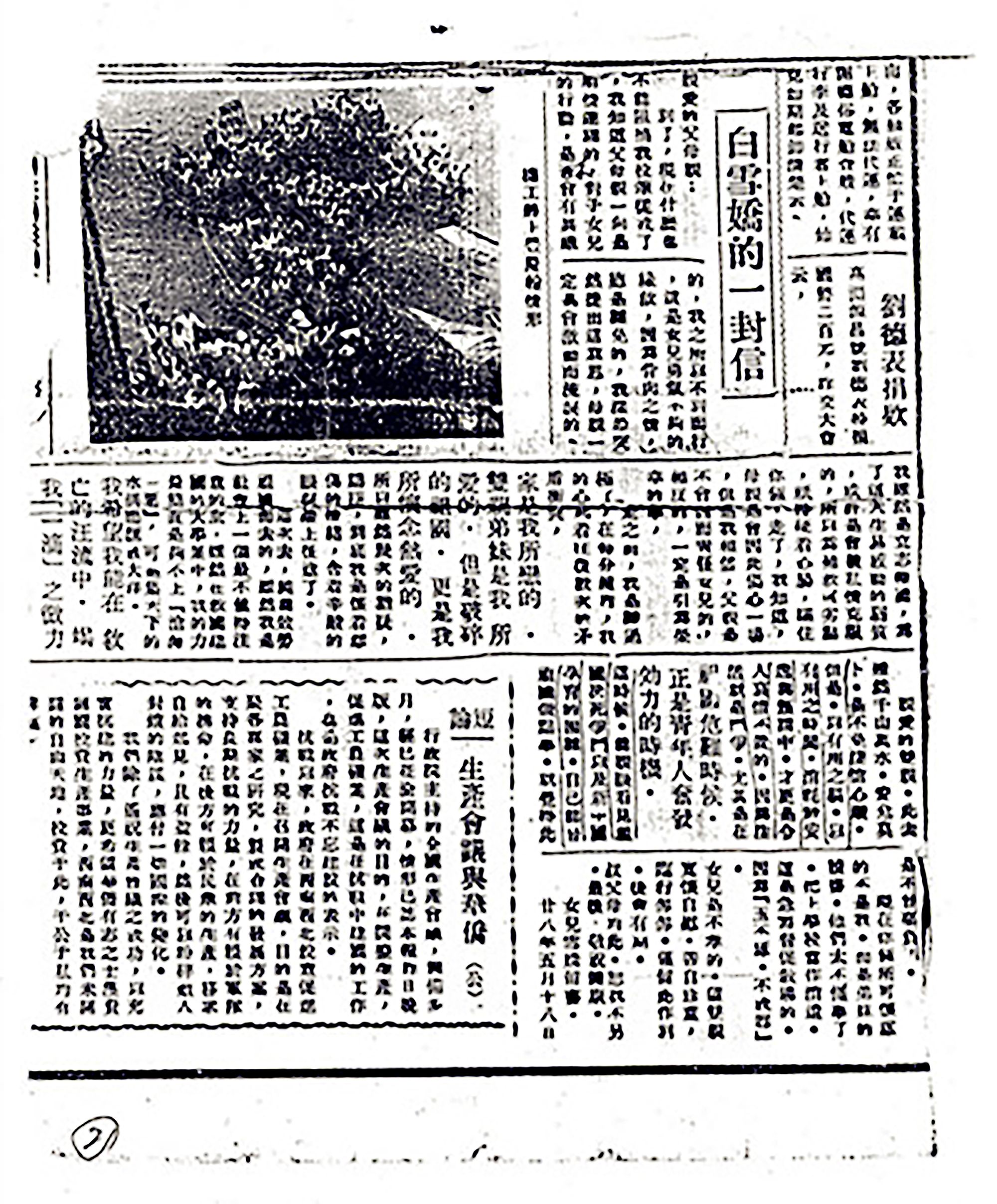

在抗日民族解放运动中,厦大有许多革命师生奔赴抗日前线和后方参加战斗。他们为了民族的生存、国家的独立、人民的解放,抛头颅,洒热血,谱写了可歌可泣的光辉篇章。如怡朗华侨救亡协会的主要领导人之一的张栋梁,以《华侨商报》记者身份回到武汉,采访抗战新闻,在日机轰炸中牺牲;冀南银行总行行长、红色金融事业的奠基者之一的高捷成,在部署反“扫荡”维护货币斗争任务时与日寇遭遇,突围中为掩护战友携带重要文件撤退而壮烈牺牲;著名的华侨女机工之一的白雪娇,在国家危难之际,瞒着父母,毅然护国参加滇缅公路机工队,临行前写给父母的家书被许多报纸登载,其报效祖国的言行激励无数青年共赴国难……

高捷成写给宗叔高开国的家书,表达了他“救国抗战,为国牺牲”的决心。

槟榔屿《光华日报》登载《白雪娇的一封信》(1939年5月19日)

成绩卓著

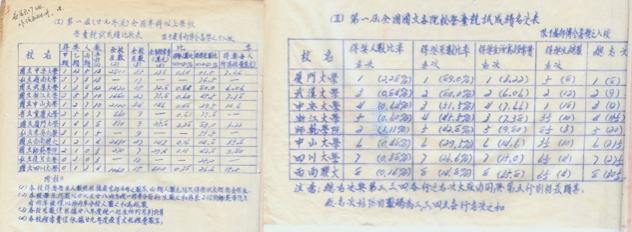

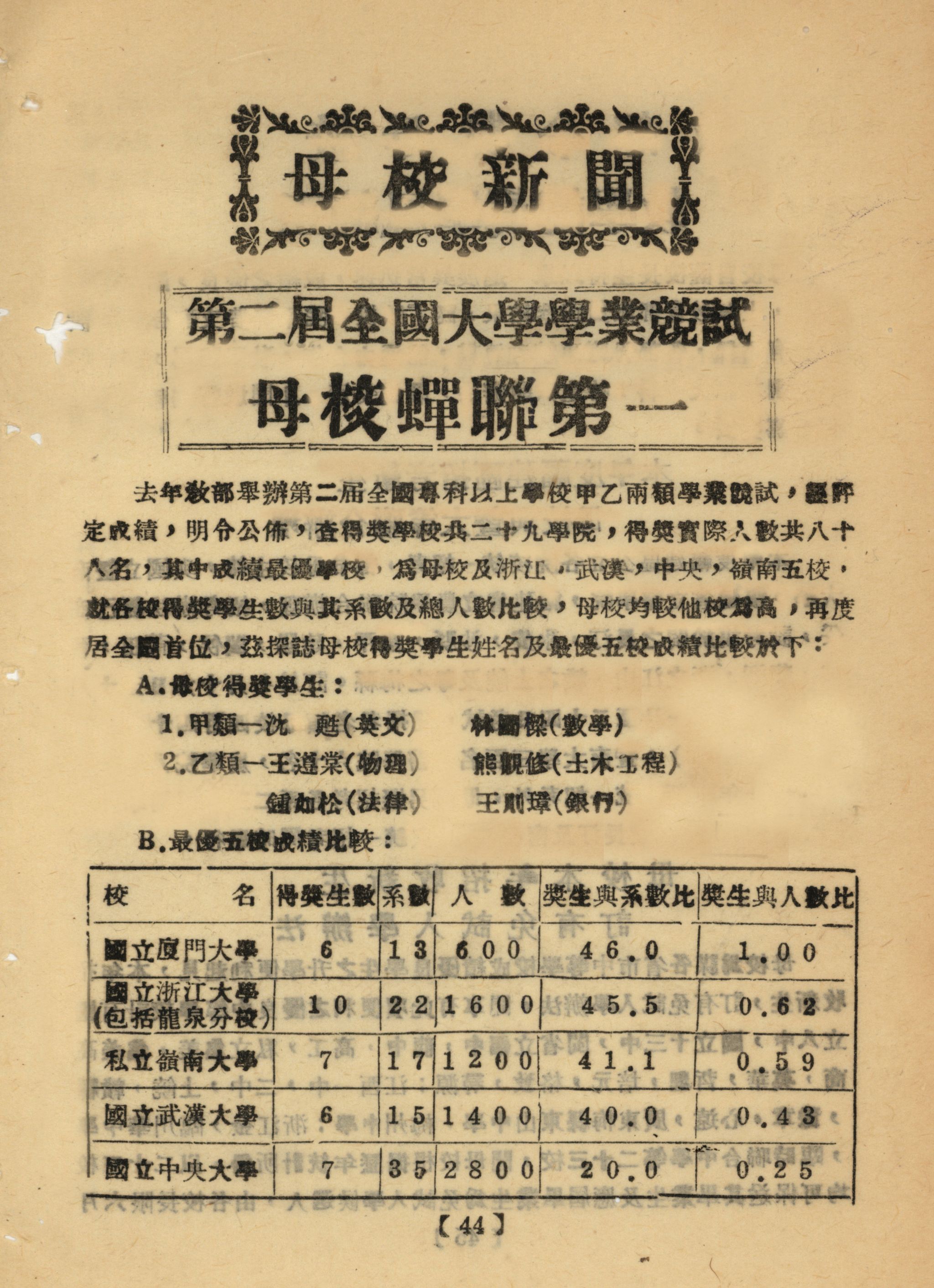

长汀八年,厦大师生乐观奋进,教学认真,学风纯正,在1940年和1941年国民政府教育部举行的第一届和第二届全国专科以上学校学业竞赛中,厦门大学蝉联第一,在其他一系列学业竞试中也成绩斐然,赢得“南方之强”的美誉。

第一届(1940年度)全国专科以上学校学业竞试成绩比较表和名次表

第二届全国大学学业竞试厦大蝉联第一(《厦大通讯》第四卷第五、六期,1942年 6月 30日)

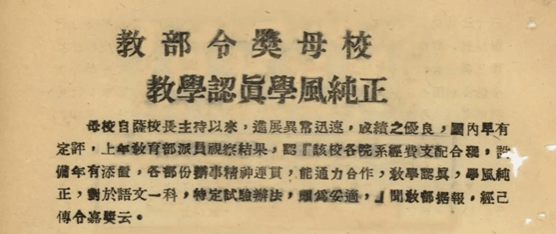

国民政府教育部表彰厦大“教学认真、学风纯正” (《厦大通讯》第四卷第五、六期,1942年6月30日)

萨本栋在物理、机电等领域钻研深耕,其著作《普通物理学》《普通物理学实验》是首次用中文正式出版的大学物理教材。《实用微积分》《交流电路》均被国民政府教育部选为大学用书。1946年,他的英文著作Fundamentals of alternating current machines(《交流电机基础》)在美国出版,被誉为物理学、电机学的巨著,成为加州大学、卡内基理工学院等十几所美国高校的教材,开创了中国学者编著自然科学著作被外国采用为教材的先例。

国民政府教育部关于将萨本栋专著《普通物理学》正式采选为大学用书的函(1940年10月5日)

1940年11月9日,回国慰劳抗日军民的陈嘉庚先生抵达长汀,视察厦门大学,高兴地说:“厦大有进步”“比其他诸大学可无逊色”。

陈嘉庚与厦大全体师生合影(1940年11月16日)

在汀八年,厦大共培养了近2000名学子。毕业生广受社会各界欢迎,各地“争相延揽”。后来成为中国科学院、中国工程院院士8人,美国工程院院士1人,文科资深教授4人,海内外著名专家、学者、教授、企业家数百人。

国立厦门大学首届毕业生与老师们的合影(1938年6月)

长汀厦大培养出的院士(会士)和文科资深教授

长汀厦大虽地处内陆,但饮誉海内外。国内学者华罗庚、马寅初、李四光、陈立夫、朱家骅、蒋廷黻,国外学者雷立克、葛德石、李约瑟等先后抵达长汀开展学术交流。应美国国务院邀请,萨本栋校长于1944年5月启程赴美访问、讲学。艰难时期的厦大取得了令学术界瞩目的成绩,被誉为“加尔各答以东之第一大学”。

长汀各界欢送萨本栋赴美讲学

复员厦门

萨本栋赴美讲学期间,细胞生物学家汪德耀代理校长,1945年 9月正式接任厦大校长。抗战胜利,厦鼓光复,汪德耀校长开始筹划回迁厦门,提出 1945学年度为“复员年”。1945年12月,厦门大学在鼓浪屿设立新生院,成为最早在收复的沦陷区复课的大学之一。

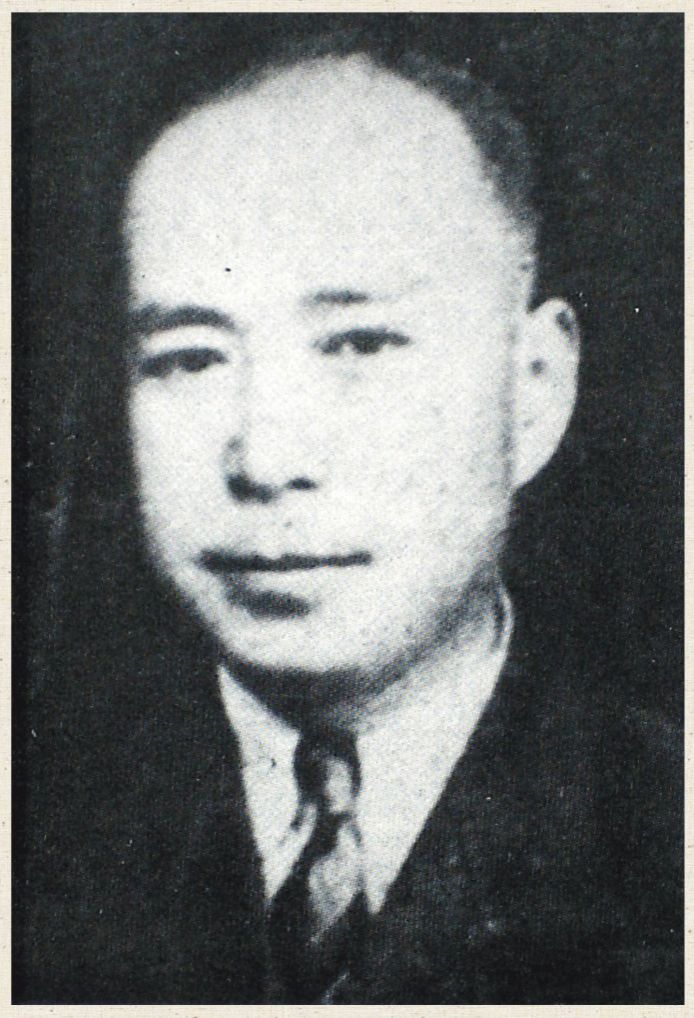

汪德耀(1903.2.8-2000.10.12),国立厦门大学第二任校长,中国细胞生物学奠基人、教育家、社会活动家。

汪德耀校长与系主任到鼓浪屿新生院指导选课后在慈勤校舍留影(1947年2月)

1946年4月6日,在抗战胜利的喜悦中, 厦门大学在长汀、鼓浪屿两地同时举行隆重的庆祝活动。6月1日,厦门大学举校迁返厦门。长汀各界在南寨广场举行隆重的欢送仪式,并赠送“南方之强”匾额。

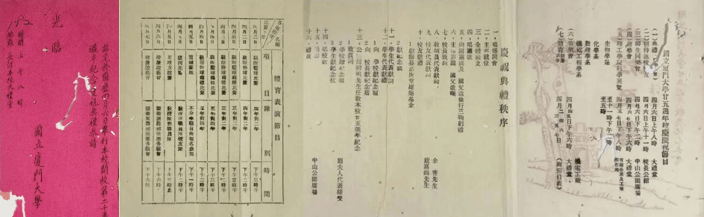

厦大25周年校庆邀请函及节目单

长汀各界赠给厦大的匾额

(档案馆/文博管理中心供稿,出自“烽火弦歌 南方之强-厦门大学内迁长汀办学历史档案展”)

【往期文章】

1.烽火南强丨弦歌不辍:要有一所大学屹立在敌人面前

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/504052.htm