新学期伊始,厦门大学思明校区82间教室完成视听升级,新一代“无感扩声”系统正式上线。这标志着学校智慧教学环境建设从“听得见”走向“听得好”,全面进入“听觉友好”新阶段。

从此,教师无需佩戴麦克风,学生无论坐在教室哪个角落,都能清晰捕捉每一句讲解。一场关于“声音”的教学改革,正在学校悄然发生。

摘掉麦克风,让课堂回归“自然声场”

过去,教师常常因为“后排听不见”而被迫提高音量,一堂课下来嗓音沙哑;学生则因听不清而走神。即便使用无线麦克风,也难免遇到断连、啸叫、声音时而忽大忽小等问题,技术竟成了额外负担。

如何让教师“轻松讲”,学生“安心听”?此次部署的“无感扩声”系统给出了答案:从40㎡的小教室到200㎡的大教室,只需一键开机,声音即可自然、清晰、均匀覆盖每一个角落,教师授课无需佩戴麦克风,可脱离传统手持或领夹设备。

这不仅是硬件的迭代,更是“以学为中心”理念的落地。

简单易用,即开即用:教学动线零干扰

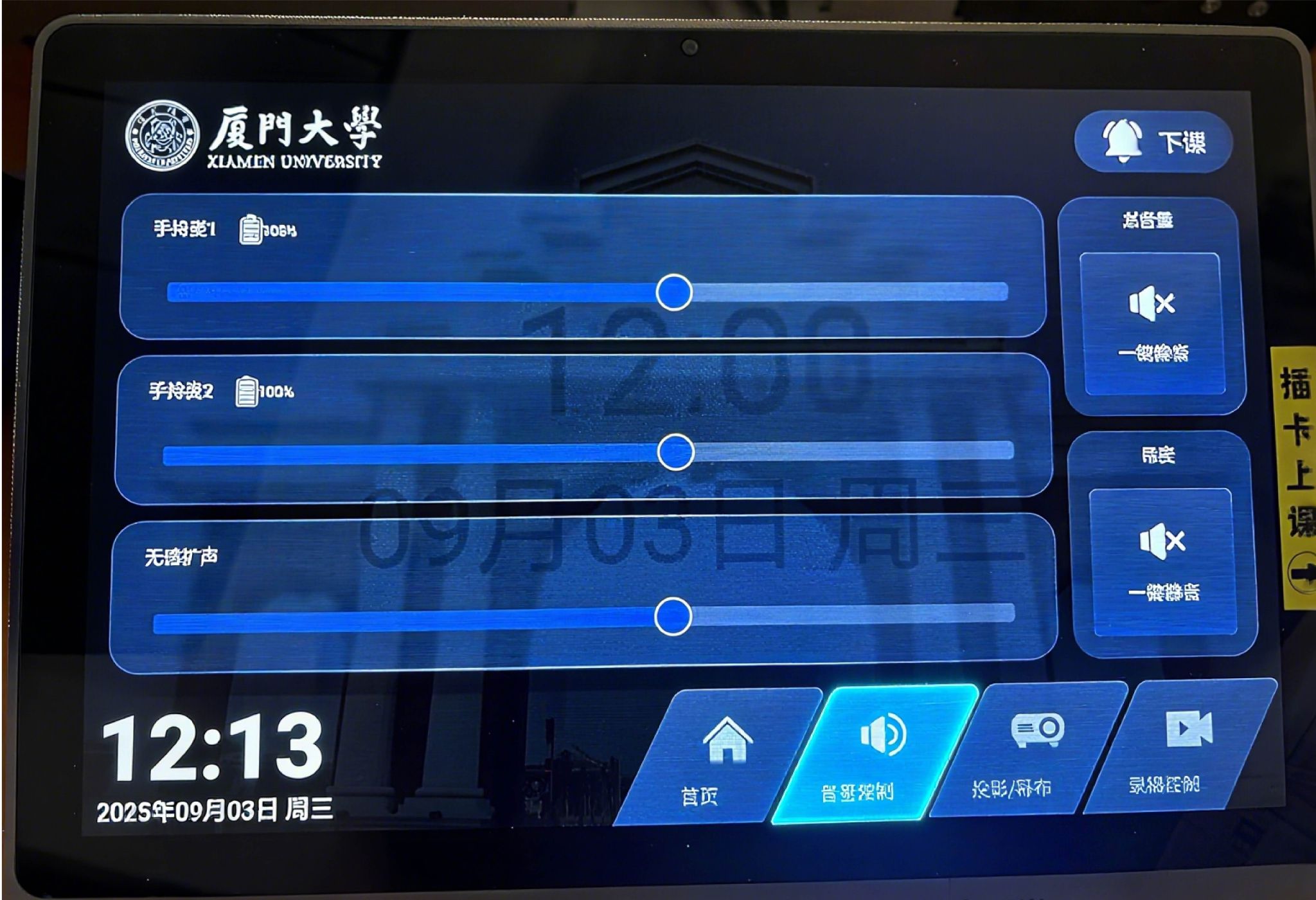

教师走进教室,通过人脸识别、扫码、刷卡等方式开启设备,“无感扩声”系统即自动进入工作模式,无需配对、无需佩戴、无需调试;音量滑动条嵌入讲台中控面板,指尖轻滑即可微调,屏幕同步显示音量变化。下课一键关机,全程无复杂操作、零打扰,真正实现“无感启动、轻松使用”。

两大核心技术,重构教室声学体验

虚拟音幕 + 波束追踪:声随人动

传统扩声“一刀切”,环境噪声与人声同时放大,教师稍一走动音量就忽大忽小。新系统首创“虚拟音幕”技术:通过多阵列麦克风在讲台区域形成一道看不见的“声学隔离带”,精准锁定讲台区域,只放大教师声音,有效屏蔽前排翻书、讨论等杂音;再配合高精度波束追踪技术,实时追踪教师移动轨迹,无论是转身板书、侧身讲解还是来回走动,声音始终平稳清晰。

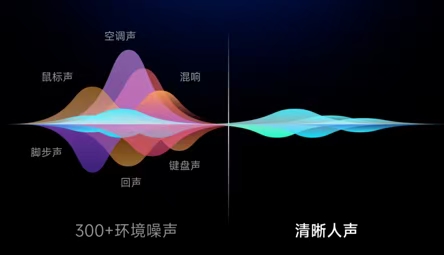

AI 降噪 + 动态调音:声如其境

空调低频轰鸣、风扇嗡嗡、书写沙沙……这些“背景音”常被传统系统一并收录,导致扩声易出现发闷、延迟甚至啸叫。新系统内置教室专属 AI 降噪算法,毫秒级识别并过滤环境噪声,延时 ≤16ms,互动不卡顿;独创的信号占比预测模型,可实时平衡音量与音质,既防止刺耳“爆音”,也杜绝沉闷“闷音”,让学生听得清、更听得“真”。

从“听见”到“听好”,互动全面激活

系统上线以来,受到广泛师生好评,教学体验显著提升。

老师说:

“板书时再也不用腾出手拿话筒,可以自由推导公式、绘制图形。声音清晰均匀,后排学生也能听清复杂讲解,课堂互动更自然。更重要的是,嗓子不再疲劳,能更专注地投入教学。”——数学科学学院杜妮老师

“无感扩音解放双手,板书时再也不用腾出手拿话筒。”——物理科学与技术学院王瑞方老师

“开机一键完成,设备自动准备;讲课无需话筒,走动板书声音依然清晰;最惊喜的是,系统能智能协调话筒,师生互动可完整收录进录课视频。”——数学科学学院林鹭老师

学生说:

“这个学期上课感觉比以前清晰很多,现在坐在最后几排也能听清每一个知识点。”——学生王读毅

“教室后排听课效果好,音量大了也不刺耳或破音。”——学生李天奇

“和以前相比音质有很大的改善,减少了回响,内容更清晰。”——学生李天浩

科技隐形,教育有声

在厦门大学,智慧教室的建设致力于让技术隐形,让教学凸显。看不见的设备,听得见的改变;不打扰的科技,最贴心的守护。从“听不清”到“听得清”,从“听见”到“听好”,声音的升级背后,是教学体验的全面进化。

未来,学校将持续推进教学环境智能化迭代,让每一间教室都成为“激发思维、传递思想”的温暖空间。

(现代教育技术与实践训练中心)