一流大学需要一流的本科教育。2007年,为响应国家能源战略发展需求,学校建设能源研究院,致力于核能、生物质能、化学能、太阳能和能效工程等清洁能源的研究,2013年,能源学院招收第一批本科生。近十年的人才培养,学院始终坚持以爱国教育为“核”,理论实践深度融合,院企有效衔接的“合”力育人思路,向社会输出了一大批具备“大爱”“大志”“大才”的新工科人才。

爱国奋斗一脉承

“今天我走进光泽县,这是省级贫困县。如果我们的农林废弃物提取低聚木糖技术项目能在县里落地,可以为老乡每户年均增收近万元。我还记得,村民委员会主任听了项目很激动地说,老祖宗留下的青山绿水真的是金山银山啦!”这是能源学院“青年红色筑梦之旅”实践队员、2017级硕士研究生李孟渚在下乡日志中的片段。她和小伙伴们成立了“易田思甜”创业团队,希望将科研成果化为老乡口袋里的真金白银。“我们算过,每吨200元的秸秆经过提纯加工,可以获取100千克的95%纯度低聚木糖,目前市售价格一般在2.67万元左右,可实现农林废弃物的百倍增值。”凭借着国内领先技术,团队捧回了福建省“互联网+”大学生创新创业大赛的金奖。

无独有偶,2018年12月,源梦未来——基于STEM教育探索的新能源知识普及志愿服务项目也在第四届中国志愿服务项目大赛中斩获银奖。当问到项目缘起时,2016级本科杨超超很自豪地说:“因为我是能源学子。老师经常告诉我们,能源事关国家安全。建院之初,李宁院长等一批学者从海外归来就是希望能够建设属于中国的清洁能源体系,为国家能源战略尽南方之强的力量。我们今天能做的事情还不多,但是有一分力就要出一份力。” 学院党委始终重视学生的家国情怀的培养,组织学生党员骨干暑期社会实践,赴侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆等地开展爱国主义教育。

从响应国家战略中走来的能源学建院第一刻就传承着厦大爱国的基因,以“发展能源技术,共同改变世界”为办学宗旨和价值追求,经过全院师生共同努力奋斗,学院从无到有,从弱到强,已有近70%的毕业生投身中国能源产业。

理论实践一条龙

工科学院办学就要有工科的样子,重应用、重实践。能源学科对于全国高校都是新学科,没有现成的培养方案可以照搬照抄。在每一轮本科生培养方案修订中,学院总会将“实习实践”摆到最优先考虑的位置上,培养具备创新精神、适应行业标准的“工科人才”已成为全院教师的共识。在新修订的2019级本科生培养方案中,实践学分占课程比例由原来的19.5%上升至28.9%。同时,增设两门理论实践混合式课程和两门实训课程,打破“教、学、做、用”的内容界限,使学生能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,初步具备解决实际生产问题的能力。

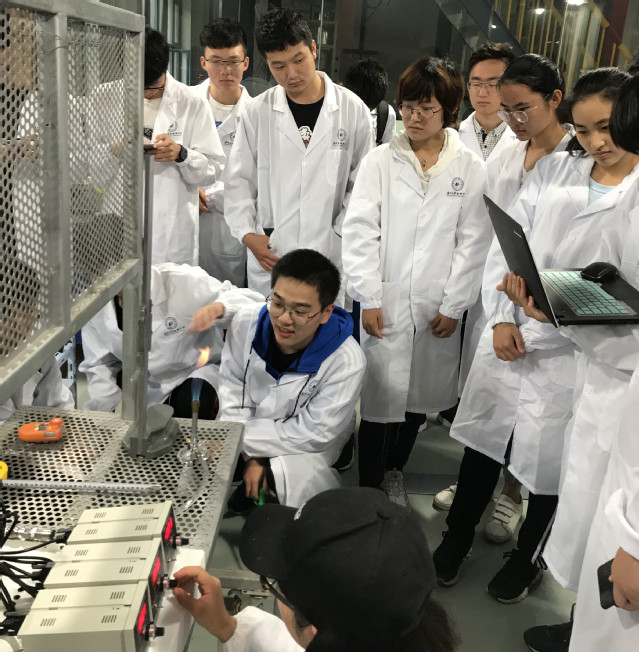

“这是我第一次走进学院工程房,看到、摸到‘巨无霸’级的等离子注入机。感觉真棒!成为一名能源工程师,是我的‘小目标’。”2018级本科生付林涛在新能源入门实验课结束后发了一条朋友圈。“我这个暑假要去做醇基燃料的调研实践”,“我这个暑假就可以到核电站去做生产实习了”,从认知实践到社会实践再到生产实习,实践教学贯穿着能源学院本科生培养全过程,同学们在真实环境中巩固所学,习得新知,努力成长为能源产业的“卓越工程师”。

为了提高同学的动手能力,学院还投入建设了全天候开放创新实验室、学术研讨室、虚拟仿真实验教学中心等实训场地,要求本科生从大一就进入实验室进行科研训练。2014年至今,学院已实现本科生参与“大创训练计划”全覆盖,以每年200%超额完成教务处下达的立项指标。

院企育人一家亲

“核电站中的每一颗螺丝钉都不能少、不能松,机械才能正常长久地运作。事事安全第一,质量第一,师傅们‘大国工匠’的精神给我留下了深刻的印象。实习也让我真实地感受到了知识的力量,只有不断地学习才能把工作做得更好,让自己成长。”2015级本科生毛愚在宁德核电站的生产实习课程结束后谈到。

2018年7月,学院与福建宁德核电有限公司正式签署了战略合作意向书,设立“厦门大学能源学院实习实践基地”和“福建宁德核电有限公司—厦门大学能源学院数字化仪控联合实验室”,加强双方的技术合作与项目攻关,共同培养适应于核电领域的新工科人才。让企业参与人才培养,院企合力育人是学院新工科人才培养的鲜明导向。学院于2016年出台《厦门大学能源学院企业导师管理办法》,聘任厦门钨业集团首席科学家于洋教授为学院讲座教授,共同指导研究生。学院还牵头成了福建省新能源产业联盟,在成员企业福清核电、厦门多科膜新能源企业、宁德时代、宁德新能源等一批能源企业建立人才培养基地,搭建多元的学生生产实习平台。

学院还积极推进学生国际视野培养,在与英国伯明翰大学连续4年合作“2+2”项目的基础上,将进一步推进学生赴海外生产实习工作,培养学生国际科研对话能力。

百舸争流千帆竞,借海扬帆奋者先。走过近十年工科人才培养道路,学院将坚持以立德树人为根本任务,健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制,继续对标“卓越工程师培养计划2.0”,以培养“新工科”人才为己任,在全国能源学科人才培养中贡献厦大力量。

(能源学院 王淑君、龚树丰、黄诗雨)

责任编辑:林济源

Normal0false7.8 磅02falsefalsefalseEN-USZH-CNX-NONE