我校海洋科学流动站博士后、近海海洋环境科学国家重点实验室杰出博士后基金获得者李大伟于2017年5月1日以第一作者身份在地学顶级期刊Geology在线发表论文《海洋动力过程控制末次冰期北太平洋输出生产力》(Millennial-scale ocean dynamics controlled export productivity in the subtropical North Pacific),通讯作者为高树基教授。该团队提出:在末次冰期南北半球气候的不对称变化阶段,北太平洋和南大洋亚南极海区输出生产力受控于不同的环境因子。

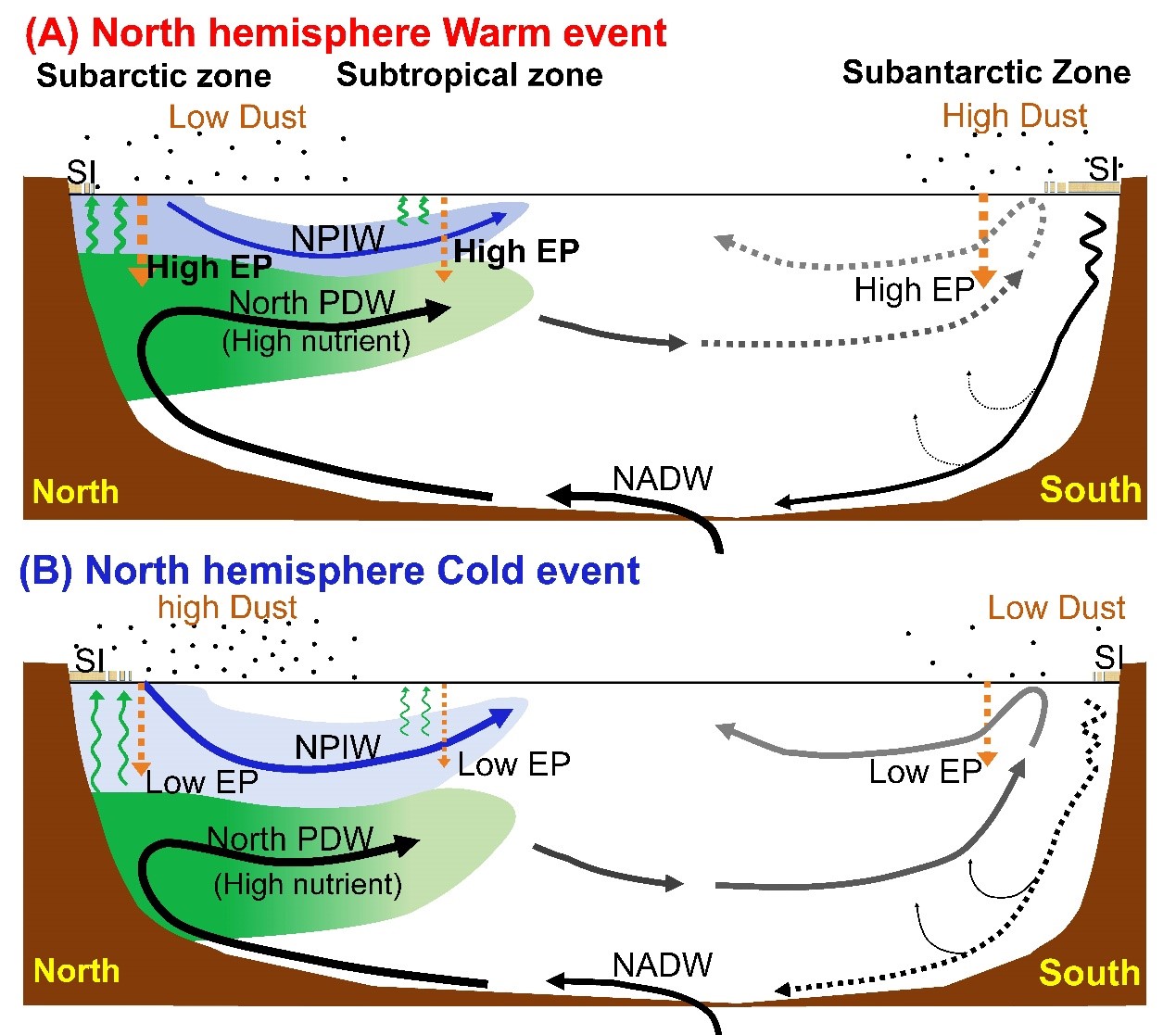

研究地质历史时期(非人为干扰的自然规律)生物泵强度变化的控制机理是当今的研究热点之一。在末次冰期快速的千年气候振荡旋回中,铁沉降主导南大洋亚南极海区初级生产力的输出通量;与之相反,该研究发现冲绳海槽区域上层水体输出生产力记录与北半球高纬度的沙尘(铁)沉降记录呈现了反相对应关系:即输出生产力高值对应沙尘(铁)沉降低值。通过进一步集成之前的研究结果,该团队提出北太平洋中层水强度的演化(即:该水层在冷期变深,在暖期变浅)是控制北太平洋输出生产力的主控因子。该研究结果首次提出了末次冰期千年气候振荡旋回中海洋生物泵控制机理的南-北半球空间差异性。

在此基础之上,结合南北两极高分辨率的冰芯记录(包括温度、大气沙尘沉降记录)该团队提出:在末次冰期南北半球气候的不对称变化阶段—“两极跷跷板模式(bipolar seesaw,南极和北半球之间气候不同步变化模式)”,北太平洋和南大洋亚南极海区输出生产力呈现同步变化,但受控于不同的环境因子。

该研究是在国家重点基础研究发展计划(973计划),国家自然科学基金“青年科学基金”及“MEL杰出博士后基金”的资助下完成。

(人事处)

责任编辑:曹熠婕