改革开放40年来,在中国共产党坚强领导下,中国人民艰苦奋斗、顽强拼搏,用双手书写了国家和民族发展的壮丽史诗,中华大地发生了感天动地的伟大变革。

“一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋”。日前,中共中央、国务院印发《关于表彰改革开放杰出贡献人员的决定》,以党中央、国务院名义表彰了一批为改革开放作出杰出贡献的个人。

在这其中,陈景润、钟南山、吴荣南三位是厦门本地或者从厦门走出去的改革先锋,他们和厦门有着不解的渊源。从今天起,我们推出《改革先锋风采》系列报道,介绍他们的先进事迹,感受先锋模范人物的榜样力量。今天首先为您介绍的是激励青年勇攀科学高峰的典范陈景润。

1978年,改革春风吹遍神州大地,中国知识分子的春天也随之来临。而若要说当时掀起知识风潮的科学家,数学家陈景润定是其中之一。邓小平曾经评价,像陈景润这样的科学家,中国有一千个就了不起了。陈景润的人生与厦门有着数段缘分,一起走近这位影响了一代又一代青年的数学家--陈景润。

1933年,陈景润出生于福州市郊,虽然家境贫寒,但童年沉浸在数学王国中,倒也自得其乐。1953年,陈景润从厦门大学数理系毕业,被分配到北京四中教书。但是南北口音的差异和不善表达的教学方式,使得陈景润很快就被解聘了。离开北京后,他回到福州摆起书摊,时任厦门大学校长王亚南得知后,将他带回了厦大。

陈景润妻子 由昆:王校长的这个决定,可以说是决定了先生的一生,(厦大)就把他安排到了图书馆(资料室) 这样的话,先生简直是如鱼得水,在图书馆那么多的书,他除了整理书以外,其它的时间都是属于他自己来支配、来看书,再加上方德植教授和李文清教授的栽培,为先生后来攻克哥德巴赫猜想,打下了很好的基础。

厦门大学数学科学学院前院长 林亚南:他发表了他的第一篇文章 叫做《他利问题》,得到了华罗庚先生的赏识,所以后面把他调到了中国科学院。

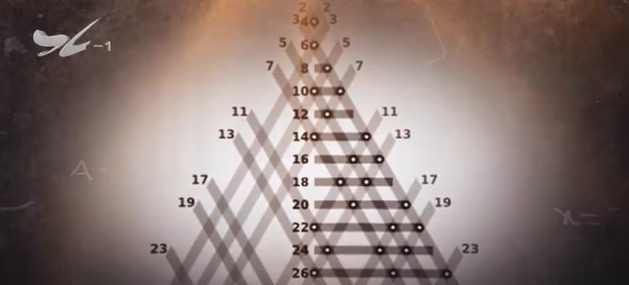

陈景润在1957年进入中国科学院数学研究所,开始朝着攻克哥德巴赫猜想发起冲刺。哥德巴赫猜想被形容为皇冠上的明珠,自18世纪德国数学家哥德巴赫提出1+1以来的两个多世纪里,诸多欧美数学大师都想接近夺取这颗明珠。1966年,陈景润用自己改进了的筛法,证明了1+2,是哥德巴赫猜想最接近1+1的论证。1973年,陈景润在《中国科学》发表1+2的详细证明,并改进了1966年宣布的数值结果,轰动了整个国际数学界,其加权筛法更是筛法理论的光辉顶点,他的成果被国际数学界称为陈氏定理。

1978年3月,全国科学大会在北京开幕。陈景润和来自全国各地的5500多名代表一起走进了人民大会堂。神州大地刮起科学春风,陈景润成为改革开放初期鼓舞人们的精神动力,他的科研精神和爱国情怀,感动并影响了无数年轻人奉献祖国科学事业。

厦门大学数学科学学院前院长 林亚南:当时厦门大学数学专业,因为是培养陈景润的地方,所以那年要招70个人,结果报名了1400个人。

陈景润妻子 由昆:他到国外去,不管是到英国、法国,或者是美国,特别是美国普林斯顿那个地方,他们都很想把他留下,但是先生他说,不可以,包括他在外面做的研究,他都寄回来发表,没有在外面发表。

多年来,陈景润从未停止挑战哥德巴赫猜想顶端明珠1+1的步伐。不幸罹患了帕金森症后,在生命最后的岁月里,陈景润依旧在病榻上日夜不停地计算、推理。1996年3月19日,陈景润不幸辞世。他的数论成就,至今无人超越,而他不畏艰难、不忘初心的科研精神,至今仍然影响着一代又一代的中国青年。

厦门大学数学系学生 向洋:陈景润先生刻苦钻研的精神,会一直激励我们。

厦大数学科学学院学生会主席 曹玮:厦大数院的学生,也经常称自己是景润青年 都会穿红马甲,上面写着景润青年四个字,也是一种自豪感,时时刻刻提醒自己,去铭记景润先生的这种精神。