离开课堂11年,一度成了炊事员,郑启五不忘学习,几经努力考上大学

■1978年,郑启五参加诗朗诵。

■1975年,在食堂工作的郑启五。

郑启五(左一)在大学表演英语话剧。

【人物名片】

郑启五

厦门大学人口研究所研究生导师、土耳其中东技术大学孔子学院首任院长、厦门作家协会全委会委员。1977年参加高考,被厦大外文系录取。

“高考在我身上最大程度地体现了公平,改变了我的一生。”郑启五说。他离开课堂11年,一度成了厦大食堂的一名炊事员,几经努力后考上了厦大外文系。在1978年初的迎新晚会上,26岁的他边流泪边朗诵了自己写的诗——《我的读书梦》。

当他念道:“COOK(炊事员),这是梦吗?这是梦吗?有谁能告诉我,这不是梦境?”台下很多熟悉他的同学和老师都争相喊了起来:“COOK,不是梦!这是真的呀!”

不用读书一度还很高兴

下乡后萌生强烈求知欲

郑启五出生于1952年。父亲给他取这个名字,是为了纪念我国第一个“五年计划”。他的父亲是厦大副教授,而他从小在厦大长大。1966年,才读了八个月的初中,他就离开了课堂。“一下子不用读书了,还觉得很高兴,每天像野孩子一样爬山、钓鱼。”他说。

1969年,未满17岁的郑启五到龙岩武平插队。当时到武平,要转两次火车、两次卡车,再走10多公里山路,花了四天三夜才到。一路上,很多人都哭了。艰苦的农村生活,也让他仿佛一夜之间长大,萌生了强烈的求知欲。

“我还能读高中吗?”为了一个答案,他独自走了三四十公里山路来到武平县城,结果一名负责人告诉他:“你是来接受贫下中农再教育的,还做什么梦! ”但他没有放弃,让父母将初一年的课本邮寄给他,每天晚上点上煤油灯坚持读书。

母亲带来五麻袋的书

阅读成了生活的支撑

插队生活虽然艰苦,但也充满了机缘巧合。有一次回厦大的时候,郑启五发现教室里存放的书都被搬走了,工人师傅正在拆窗户上的木板,木板与窗户间竟然卡着一本书。“师傅顺手用老虎钳一拨,书就斜落在窗台下的水沟里。我赶紧蹲下去捡拾,头也没抬赶紧离开。当时小腿和手指都在颤抖,我觉得这是老天给我的礼物。”回家后,他用棉花沾水小心翼翼地擦去书上的污迹,设法压平翘弯处,并修补好破裂的页面。这本书是《我的朱尔菲娅》(苏联女诗人朱尔菲娅的诗集),后来陪伴他度过了山村里的许多日日夜夜。

不久之后,他的母亲也下放到了武平,并带来了整整五麻袋的书,一落脚就赶紧拿出来晒。后来,郑启五调到了母亲所在的村庄,每天都可以阅读。“我们家可能是全武平书最多的地方,当时有许多知青到我们家来借书。看书成了我生活的支撑。”

当炊事员常去蹭课,卖饭菜时拉着学生练口语

那么多的书,郑启五最爱的却是初一年的英语课本。他记得,第一课学的是字母歌,印象最深的是最后一句里的“I CAN SAY”。“‘I CAN’是一个非常励志的句子。每当遇到困难的时候,我就用‘I CAN’来暗示自己,一直到我回厦门,一直到我参加高考。”

1974年,郑启五补员回到厦大外文系当起了炊事员。为了学习,他选择值班,凌晨三点起床独自给外文系400多人煮早饭,这样他上午6点就可以下班。用繁重的体力劳动,换来学习的时间。白天,他就偷偷溜进外文系的教室,跟着学生们上课。他还利用卖饭菜的时机,用学来的英语和日语与学生练习对话。他说:“当时只是觉得好玩。”

一边工作一边备考,想看书“催眠”却越看越精神

恢复高考的消息传来后,郑启五立刻报名了母校双十中学的补习班,以及为厦大子女办的补习班,一边工作一边复习备考。每天凌晨煮完饭后,他就到补习班上课。因为睡眠不足,他整日昏昏沉沉的,可躺在床上却睡不着,想看英语书来“催眠”,结果却越看越精神。那段时间,他消瘦了很多。

高考时,郑启五偏科严重,英语、语文、历史等分数都接近满分,可是数学只考了7分,而且还是蒙出来的。虽然上了录取分数线,但他所报的外文系对年龄要求比较严,当很多人已经领到了录取通知书时,大龄的他却“榜上无名”。

正当他失落时,又传来了外文系补招的消息。有一天下班,他路过厦大信箱,看到自家信箱里面有一封厚厚的信。他预感这是录取通知书,当天晚上激动得睡不着觉,第二天一早7点就到信箱门口等着,直到7点半,管信箱的大爷来开门,他终于取到了录取通知书。

除夕夜也要回宿舍住

毕业时最后一个离开

入学后,郑启五是所在的班级里年纪最大的学生。虽然家就在学校,他却更喜欢住在宿舍。即便是除夕夜,他回家吃了团圆饭,还是会回到宿舍住,连大学毕业,他也是最后一个离开的。

对于大学生涯,郑启五用“激情燃烧的岁月”来形容。每个礼拜,他都会和同学去看电影,参加各种朗诵、表演活动。他还是校学生会宣传部的记者,在60周年校庆的时候,他见到了陈景润,并采访从美国归来的厦大校友。

他所住的囊萤301宿舍有10个人,却像“公共宿舍”一样。因为他们要上电教,系里配了一台电视,他们宿舍也成了全校唯一有电视的宿舍。每逢有球赛的时候,宿舍就挤满了人,大家一起看球,热血沸腾。

他还有全系唯一的一辆自行车,这辆车也成了“公车”,大家都可以骑。他们家的缝纫机也几乎成了公用的。

在中学母校每年成人礼上

都要与学生分享自身经历

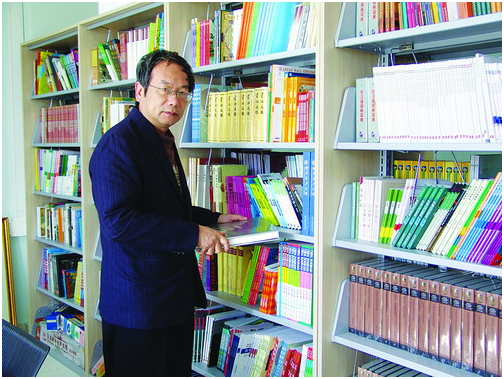

毕业后,郑启五留校任教,后来成了厦门大学人口研究所研究生导师、厦门作家协会全委会委员,先后编著出版了《红月亮——一个孔子学院院长的传奇》《芙蓉湖随笔》《到闽南喝功夫茶》等书籍,翻译了《摩那与杀手》《香格里拉》《天才编辑》等作品。

郑启五说:“因为经历了高考,我再也不怕考试。”他说。55岁的时候,他还参加了孔子学院的考试,成了土耳其中东技术大学孔子学院首任中方院长。归国后,他在厦门大学汉语国际推广南方基地的培训中,向学员讲述自己的亲身经历以及对外文化交流的经验与技巧。

如今,在双十中学每一年的成人礼上,他都要为学生们讲述自己的故事,带领着大家一起三呼“I CAN”。他说,“I CAN”帮助他、鼓励他战胜一个个困难,他也要把这个特别有意义的句子和精神传递给学弟学妹们。

(文/记者 戴懿 图/受访者提供)