厦门网 2016-10-04 00:00

他,是厦门马巷人,也是厦大最老的中科院院士,44岁“改行”,成为中国催化化学的重要开拓者和奠基人

他,经历传奇,是当年周总理用美国战俘换回的中国科学家和留美学生之一

他,执著于科研,曾三次获得国家自然科学奖,这是国家级含金量最高的奖项

1913-2016

1984年2月,邓小平同志视察厦门特区时亲切接见蔡启瑞教授等。

晚年学电脑绘制化学结构图。

1984年,于厦门接待斯坦福大学E.I. Solomon教授(左三),右一为蔡启瑞。

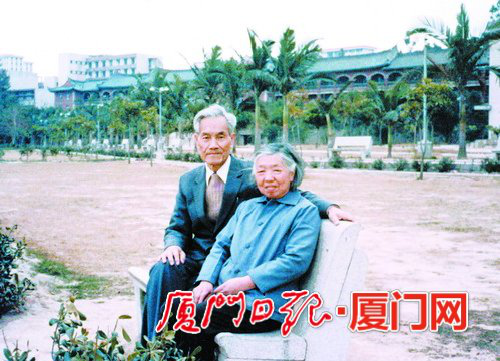

蔡启瑞和夫人陈金鸾。

中科院院士、厦门大学教授蔡启瑞昨日安详辞世,享年104岁。他是中国催化化学的重要开拓者和奠基人,同样熠熠生辉的是他无懈可击的人品,他温和、谦逊、干净,人们认为他是最不可能有“敌人”的那种人。

蔡启瑞的儿子蔡俊修教授向本报证实说,父亲是10月3日7时26分在医院安详去世。

最后五年半在医院度过

蔡启瑞应该是“无疾而终”。2011年2月,他在家摔倒入院,好转后曾回了趟家,当年五月再次入院后,就再也没有走出医院,换句话说,他人生中最后五年半是在医院度过。

蔡俊修说,七月份,父亲的身体情况急转直下,血压低得可怕。他认为,父亲应该是各项器官逐步衰竭而辞世。

过去五年,蔡启瑞慢慢地告别他的亲人和朋友,因此没有留下遗言。蔡俊修说,他清醒时,我们没有问他,后来,也就没有机会。

蔡启瑞刚入院时,他的头脑还是清醒,他的学生去看他,他会忍不住流露出伤感:我的手不灵了,今后不能打电脑了,我还有很多事要做,可是,现在身体不允许了。

熟悉他的人都明白这位科学家正在经受头脑清醒但不能工作的煎熬,蔡启瑞在69岁时曾经历一次鬼门关,所有人为他能不能活下去担心时,他却想尽办法要拿到纸和笔来写分子结构图,甚至不惜诱骗他的小孙子,当然,被后者机智地识破了,当时,他在昏迷中喊的是:催化剂!催化剂!

回到五年前,在蔡启瑞入院前,他在研究化学的“达芬奇密码”:和能源有关——为发展高效燃料电池的质子交换膜另辟蹊径,他用化学方法,想向生物学习,在“有关酶的结构中寻找适合的氨基酸序列”,犹如“达芬奇密码”。蔡俊修说,父亲经常半夜起来,修改电脑上那个只有他自己才清楚的图形。

蔡启瑞在病床上度过他100岁生日,当时,他只是耳朵不太好使。生日前几天,蔡俊修用小黑板和他商量事,他不动声色地看了下,瞥了儿子一眼说,你这个字的偏旁写错了!后来,他说不出话,只能用笔和人交流,但是,再后来,他没有力气写字了,他慢慢封闭他的世界。

百岁生日最后一次“露面”

蔡启瑞最后一次公开“露面”是他100岁生日——2013年,厦大化学化工学院为他举行了百岁生日庆祝会,在医院的他透过录像,在庆祝会上露面。

那个庆祝会留下一段珍贵录像——厦大化学化工学院聚集的七位院士在他生日到来前,一同探望蔡启瑞。镜头里,蔡启瑞指着站在他面前的田昭武院士说:老田不错!大家都兴奋起来:你还认得老田!

接着,镜头显示四位院士在“考验”蔡启瑞的记忆力。时年86岁的田昭武朗声说:我的普通化学是你上的!旁边的张乾二院士说,你教数量化学时,我当你的助教。郑兰荪院士想了一会儿说,如果非要这么说的话,那么,我是您的博士后。

在另外一个镜头,化学化工学院另一名院士田中群握着蔡启瑞的手说,大家庭里一定要有一个老人,才会有福气。

蔡启瑞口齿清晰地说:祝厦门大学越办越好!祝催化学科蒸蒸日上!

最后一次“记者”的采访

在此之后,只有在节假日领导慰问的消息中,蔡启瑞才会回到人们视野中。

鲜为人知的是,今年3月30日,在病床上的蔡启瑞接受一次“记者”采访——来自厦大附属小学、演武小学的两位小记者,他们在校长王志勤的带领下,采访了蔡启瑞。王志勤说,学校想用科学家的故事来激励孩子。

两位小记者之一的吴观秒昨天回忆说,他们走进病房时,爷爷的浑身上下都插着管子。爷爷的儿子趴在他耳边说:演武小学的孩子们来看你。第一遍用普通话,爷爷没懂,他的儿子又用闽南话说了第二遍,这回他懂了。

孩子们跟蔡启瑞握了手,跟他说:祝爷爷身体健康,长命百岁!这里有个插曲,吴观秒回家后把过程叙述给妈妈听,后者惊叫一声:“人家爷爷已经是104岁了!”

孩子们送了鲜花后,便和蔡启瑞告别,严格意义上说,那次采访是在病房的客厅采访蔡启瑞的儿子。不过,当他们要离开时,孩子们决定和蔡启瑞再道个别。于是,他们再度返回病房。

吴观秒说,她感觉,爷爷眼睛里透露出“你们不是走了吗,怎么又回来?”的吃惊。孩子们向蔡启瑞挥手告别,吴观秒昨天说,爷爷的手被人托着,“好像和我们说拜拜”。小姑娘把那一幕记到现在。

但是,这次是真的了!这位如同“清泉般透彻”的科学家,真的和大家说再见了。

蔡院士,一路走好!

【生平】

蔡启瑞(1913年-2016年),翔安马巷人。1937年获厦门大学理学士,1947年-1956年留学美国,1950年获美国俄亥俄州立大学哲学博士。国际著名化学家、教育家,中国催化化学的重要开拓者和奠基人,中科院院士,厦门大学教授。

【人品】

温和谦逊干净

“像一泓清泉

那样的透彻”

在104岁的蔡启瑞辞世后,一些人伤感地认为,应该很难再有像他那样的人了!

这位马巷人让人难以望其项背的一点是:他一辈子都在使自己和名利场保持距离。他的同事说,当他遇到名利时,他不仅不会上前一步去争,反倒要“退后一步”。

遇到名利时,他总要“退后一步”

厦大至今流传60年前蔡启瑞自动降低职称的故事,1956年,蔡启瑞刚回国,根据学术水平,他被评为二级教授,他却向学校递交了降级的申请,因为他认为有的先生的资历比他高。他因此成为厦大有史以来第一个自请降级的人。他的一项研究曾被评价为中国C1化学(碳一化学)最重要的进展之一,本来拟推荐申报国家自然科学奖二等奖,但蔡启瑞觉得工作美中尚有不足之处,主动将其改为申报三等奖。

他的很多同事认为,我们中的绝大多数好人,有说他们好的,但肯定也有异议者。但他们相信,蔡启瑞没有“敌人”,因为他的人品无懈可击。

当然,有人说,如果非要说他的缺点,那么不擅长申请科研经费,可以算是他少有的一个“缺点”。蔡启瑞的朋友圈都是“泰斗”,按理说,蔡启瑞获得经费并不是什么难事,但是他莫名的倔强,一直没有通过这些关系去要经费。

位高权重时,他仍谦逊礼让包容很多事

蔡启瑞1980年就当选院士,还曾任厦大副校长,但是,他一直是谦逊礼让人。

解放后即担任厦大化学系党总支书记的刘正坤曾用两个“最好”来形容她的这个同事——一个“最好”不够,她说:我觉得蔡先生真正是宽宏大量,对人“最好最好”,他能包容很多事。

1982年,蔡启瑞经历了一次“鬼门关”——他脾脏大出血,需要大量输血,当时厦门遭遇台风,血库告急。时任厦门市委书记的陆自奋紧急向部队求救,水警区的海军抢先一步赶到医院,五位海军为这位科学家献了数千毫升的鲜血。到后来人们才知道,从那以后,每年的八一建军节,蔡启瑞都要到部队慰问。

2000年,蔡启瑞到台北开会,他不小心滑倒,摔裂了髋骨。第二天他忍痛出席会议,直到台湾大学的陆天尧教授注意到他走路的勉强,他才道明原委,被送到医院进行检查。蔡启瑞一直记得台湾同行给予他的帮助。2009年强台风“莫拉克”袭击台湾后,蔡启瑞立即拿出1万元人民币,叮嘱工作人员尽快汇出。

陆天尧后来到厦大讲学,他告诉厦大人:蔡先生就像一泓清泉那样的透彻,让你的灵魂得到净化。

高中时期

本科毕业

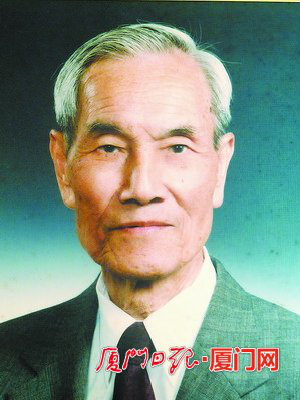

留美归国

耄耋之年

【传奇人生】

“超人”学霸爱好众多

却把所有时间投入化学研究

在公众面前,蔡启瑞显得严肃还有点生硬,只有在化学世界里,他才是那位谈笑风生、身高1.83米的潇洒男人。

他是用美军战俘换回的留学生

蔡启瑞毕业于厦大化学系,1947年被选派到美国俄亥俄州立大学留学。他用了三年时间拿到博士学位,准备回国。这时,朝鲜战争爆发了,美国政府规定,在美留学的理工科中国学生,一概不许回国。

蔡启瑞连递六次离境回国申请,直到1956年,才拿到离境签证。最近发表的一篇纪念文章提及:蔡启瑞也是当年周恩来总理用美国战俘换回的中国科学家和留美学生之一,这批人中,最著名的就是钱学森。

从史料上看,1955年8月1日,中美两国在日内瓦举行大使级会谈,中国方面以释放11名美国飞行员战俘的条件,要求美国取消扣留中国留学生法令。在中国政府的交涉下,美国移民当局最终不得不同意放行,有一批留学生终于回到了祖国的怀抱,蔡启瑞是其中之一。

他是不折不扣的“超人”学霸

蔡启瑞从小就是位不折不扣的学霸。陈笃慧的家和蔡家是世交,陈笃慧在为公公百岁生日撰写的一篇文章说,从小,她就知道蔡启瑞很多“超人”故事,譬如说,躺在床上,可以把微分方程准确推算出来;下默棋,他一对二,居然都能赢;上课不记笔记,依然名列前茅。

蔡启瑞的学生廖代伟验证说,蔡启瑞在美国期间,是下象棋、打桥牌的高手,也是破解俄亥俄州首府报纸专栏上桥牌有奖征解难题的高手。

这位化学家其实还有一个不太为人所知的爱好:音乐。陈笃慧揭秘说,当时他从美国回来,耗时数十天,却带回大量的古典音乐唱片。

后来,蔡启瑞远离了这些爱好,把所有时间都投入到化学中。他书房里的灯光曾经让住在他附近的家人和同事望尘莫及:晚上他们要睡觉时,他的灯光还亮着,早上起床后,一看!他的灯早已经亮了!

【学术人生】

国家需要什么他就研究什么

蔡启瑞的学术人生,和国家息息相关。上个世纪五十年代,新中国的化学工业和炼油工业还十分落后,要改变这一现状,催化科学是关键。但是,我国的催化科学当时基本上还是一项空白。虽然已经在结构化学小有名气,但是,在看到国家的需要,时年44岁的蔡启瑞决定转行从事催化研究,对于一位自然科学家来说,在这样的岁数要调整研究方向,需要付出很大的勇气——意味着一切要从头开始。

蔡启瑞通过夜以继日的工作,完成华丽转身,成为公认的“中国催化科学研究与配位催化理论概念的奠基人和开拓者”。在蔡启瑞诸多学术成就中,固氮模型尤为亮眼。

氮是农作物的主要食粮,一个多世纪前,人们就发现豆科植物不必施氮肥也能生长,豆科植物的根瘤内有一种具有特殊催化能力的蛋白质——固氮酶,它能把空气中游离的氮固定下来,转变为氨,为豆科植物自身提供养料。这种本领引起了科学家们的兴趣——如果能用化学模型来模拟生物固氮,那么豆科以外的植物不用施肥也能生长。上个世纪70年代,蔡启瑞从催化角度率先提出了模型,被国内外科学家评价为提出的同类模型中,对活性中心结构及其参数描述最透彻、最合理的一个模型。

除了固氮模型,蔡启瑞精彩科研之路还包括:配位络合催化理论,碳一化学等。他一个人获得三次国家自然科学奖,这是国家级含金量最高的奖项,一般来说,获得一次已经很了不起了,但是,蔡启瑞获得三次。

本版文/本报记者佘峥通讯员 李静

本版图/厦门大学提供