厦门网 2015-08-15 00:00

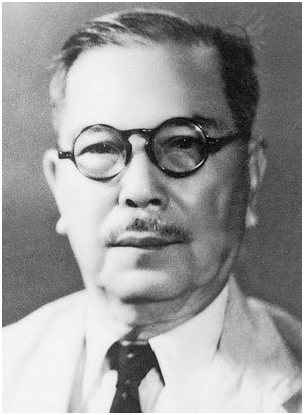

(陈嘉庚 资料图)

■宋美龄为“寒衣电”急电宋子良

■陈嘉庚“寒衣电”

■位于昆明的滇缅公路零公里处竖立着南侨机工的雕塑。当年滇缅公路从这里延伸到云南畹町,再一直通到缅甸腊戍。

■翁家贵老人对记者说,他听说自己的祖上是从福建莆田迁到海南的。

【编者按】

今天是日本宣布无条件投降纪念日,1945年8月15日中午,日本天皇裕仁广播《停战诏书》,宣布无条件投降。为纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年,今年7月,厦门市委宣传部、厦门市新闻工作者协会组织厦门主要媒体记者重走滇缅公路,走访健在的南侨机工,探寻当年的那段抗战历史。

作家萧乾说过:“中国有千百条公路,数不清的桥梁,然而没有哪一条像滇缅公路,也没有一座像惠通桥那样可以载入史册。”

滇缅公路之所以在中国抗战史上影响深远,是因为它是中国抗战时期的“输血管”和“生命线”。70多年前,有3200多名南侨机工以方向盘为武器,在滇缅公路上冒死运输战略物资。采访期间,我们惊讶地发现,几乎所有当年的相关档案史料和如今已进期颐之年的那些当年的卫国者所讲述的历史背后,都有一个伟大的身影,他就是陈嘉庚。

文/图 本报特派记者 陈进容

滇缅公路

20多万名劳工耗时8个月 建成唯一战略物资运输通道

1937年7月7日,卢沟桥事变标志着抗日战争全面爆发,日军迅速占领了京津地区和华中、华东、华南地区。

得知祖国遭遇日本侵略,以陈嘉庚为首的爱国华侨纷纷捐款捐物,筹集了大批国内急需的药品、棉纱、钢材、汽车等物资。然而,那时中国沿海几乎所有的港口都落入了日本人的手中,包括政府用珍贵外汇采购的枪支弹药等武器装备也无法进入国内,中国急需一条安全的国际运输通道抢运战略物资。在云南昆明,滇西抗战史专家戈叔亚告诉记者,国民政府于1937年底征集20多万劳工在崇山峻岭间修建滇缅公路,1938年8月底,这条路开通,成为中国与外部世界联系的唯一战略物资运输通道。

今年7月中旬,厦门新闻采访团一行从滇缅公路位于昆明的零公里处出发,先后赶赴保山、松山、龙陵、芒市、畹町、腾冲等地采访。尽管已经过去70多年,但今天驱车行驶在这条路上,峨峨松山之险峻、泱泱怒江之湍流,一下子就让人感受到当年开道、行车的艰辛与危险,更何况当年是在疫病频生、敌机轰炸、气候多变的恶劣环境下,南侨机工的伟大让记者一行无不动容。

呼吁救亡

陈嘉庚发出救国紧急倡议 3200多名华侨回国服务

1939年2月,一则通告在东南亚各国的数百万华侨中迅速传播,那是爱国侨领陈嘉庚领导下的“南洋华侨筹赈祖国难民总会”发出的救国紧急倡议。

今年7月13日,在云南省档案局,记者查询到当年的这份倡议——“本总会顷接祖国电,委征募汽车之机修人员及司机人员回国服务。凡吾侨具有此技能之一、志愿回国以尽其国民天职者,可向各处华侨筹赈总会或分支各会接洽……”

响应陈嘉庚号召的华侨有3200多人,他们组成“南洋华侨机工回国服务团”,先后分9批回国支援抗战。他们主要的工作,就是在穿江越岭、蜿蜒1154公里的滇缅公路上运输战略物资。

3200多名南侨机工奋战在滇缅公路,但当时的国民政府对这批人员的衣食却一度无法保障,陈嘉庚对这批南侨机工予以极大的关怀:出发前集会鼓舞、入云南探望勉励、关切机工待遇安危。在云南省档案局,记者查阅到一份1939年的“陈嘉庚关注机工寒衣电抄”。在这份电文里,陈嘉庚积极肯定了南洋华侨响应号召,回国支援抗战的热血爱国行为,同时提到极个别机工“旋有败坏逃回云苦寒无衣”,呼吁政府予以解决。而在另一份档案中,记者查阅到,陈嘉庚的这份电报,引起当时国民政府的重视,蒋介石夫人宋美龄1939年11月8日为“陈嘉庚机工寒衣电”专门发电报给宋子良,要求云南方面予以重视办理。

热血南侨

“弃优职妻子热血赴义” 三分之一机工为国牺牲

陈嘉庚在“寒衣电”中,提到南侨总会号召南洋华侨归国支援抗战,“半年间募应三千人多有弃优职妻子热血赴义者”,当年他们是怎样的一种热血卫国情怀?根据档案记载,当年响应陈嘉庚号召归国的那些南侨机工中,有放弃汽车公司副总工程师的高薪,告别妻儿,率十几个同伴,携全套修理器具报名回国的新加坡华侨王文松;有生于印度尼西亚,卖掉自家小汽车自费回国的青年陈寿全;还有身为家中独子的新加坡华侨吴钟标,他为了回国支援抗战,临时租车学会驾驶,改名吴惠民,才瞒过家人报名回国。

根据陈毅明等南侨机工历史研究学者考据,这3200多名南侨中,有三分之一的人因为恶劣的战时环境和频发的疫病,永远倒在了这条险峻的公路上。当年他们运送抗战壮士及近50万吨国际援华物资,对中国的抗战胜利作出了不可磨灭的巨大贡献。如今,散居世界各地、尚健在的南侨机工,仅存12人。

【见证】

“没有陈嘉庚,中国那时就很危险”

101岁的翁家贵时隔70多年,不假思索用闽南话念出陈嘉庚名字

“陈嘉庚祖籍在哪里?”“就你们厦门。”今年7月14日,记者在云南保山101岁的翁家贵老人家中,他谈到了当年陈嘉庚号召他们归国支援抗日的往事。记者问他:“陈嘉庚这个名字,当时的华侨们怎么念?”一旁同行的泉州籍记者插话:“Dan Gà Gin。”老人马上“纠正”:“是Dan Gà Gen!”

翁家贵是海南人,尽管过去70多年,但他对陈嘉庚这个名字的读音还永记不忘。“没有陈嘉庚,中国那时就很危险。”翁家贵说:“陈嘉庚伟大,很伟大,华侨都听他的号召。”

1939年,25岁的翁家贵在吉隆坡开出租车。“我是海南人,年轻时离开父母,一个人到马来西亚做工挣钱,后来开出租车,每个月赚得不多,但在吉隆坡生活也还可以。”翁老告诉记者,当他和另外几百名侨胞响应陈嘉庚的号召回国时,他们已经是南侨机工回国服务团的第五批了。“我是1939年回国的,当时我们坐船要离开新加坡码头时,岸上送行的人山人海,很多人很激动,把帽子往空中一扔,很多帽子掉到海里。”翁家贵回忆。

归国后,一次运兵途中休息,有个战士把枪递给翁家贵,让他打一枪试试。“我拿枪一打,后坐力一下让我坐地上了。人家就笑我说‘你打枪都不会,怎么打日本人?’我说,我们是开车的,方向盘就是我们的武器。”他回忆道。

(记者 陈进容)