5月17日,厦门大学化学化工学院侯旭团队副教授郑靖与合作者的科研成果在国际顶级学术期刊Nature上发表。成果显示,研究团队开发了一种像“变色龙”般的新型活性胶体材料,通过控制光可以使它呈现变化多端的图案与色彩。这项新技术比传统的变色材料更加可靠和便利,为活性智能材料的设计开辟了新的方向。

在自然界中,章鱼、墨鱼、鱿鱼等头足类动物具有强大的变色伪装能力——它们可以通过控制肌肉,将皮肤表面下成千上万的色素颗粒进行重新排布,从而根据周围环境的变化快速调节肤色,达到伪装掩饰的目的。

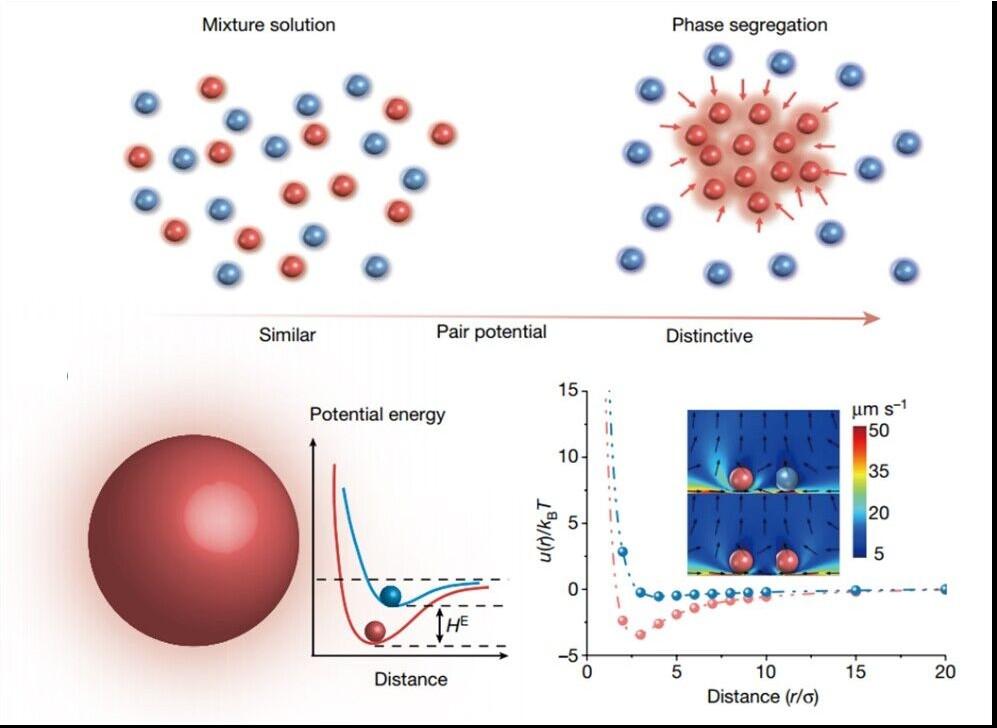

受到这种自然现象的启发,厦大化学化工学院侯旭团队郑靖副教授和香港大学唐晋尧教授合作开发了一种新型的光致变色活性胶体材料,实现了对多组分非平衡态体系的多自由度控制和可编程的光响应相分离,为彩色电子纸和自供电光学伪装提供了一种简便的方法。

(厦大供图)

据研究人员介绍,在彩色电子纸的应用中,带电颜色粒子可以根据施加电压的情况实现不同聚散和分布情况,因而可以用来显示不同的图像和文字。基于此,研究团队开发了一种新型活性胶体材料,通过控制光控制胶体粒子的不同聚散形态,形成多种不同的“相”,并达致宏观变色的效果,制造出更复杂的微米级结构。简而言之,就是可以运用光学活性材料呈现出变化多端的图案与色彩。

研究人员设计了一种活性胶体系统,其中活性胶体粒子用光谱特征染料编码,形成光致变色胶体群。粒子—粒子的相互作用可以通过结合不同波长和强度的入射光来灵活调节,从而实现可控的胶体聚集和分离。

受自然界中光致变色现象启发,研究团队进一步通过混合青色、品红和黄色胶体形成动态光致变色墨水,并在宏观上实现了光致变色。这项新技术比传统的变色材料更加可靠和便利,为彩色电子纸和自供电光学伪装等应用提供了一种更加简便的方法,有助于促进人类对人造活性材料的“群体智能”的理解,并为活性智能材料的设计开辟新方向。

(东南早报记者 林维真 通讯员 欧阳桂莲)