孩童经常会问妈妈:“我是怎么生出来的?”这是一个科学问题。在传统中国,这又是一个大多数父母无法科学回答的问题。崇尚科学是近代中国的时代主题,陈独秀在新文化运动中唤出人格化的“赛先生”,更是深深地影响着青年学子。普及科学知识,启迪民众智识,无疑是当时厦大师生的历史使命。“书香文脉”专栏第2期向读者推荐馆藏厦大长汀时期的科普译著——陈球图译、陈子英校《人之初》油印本。

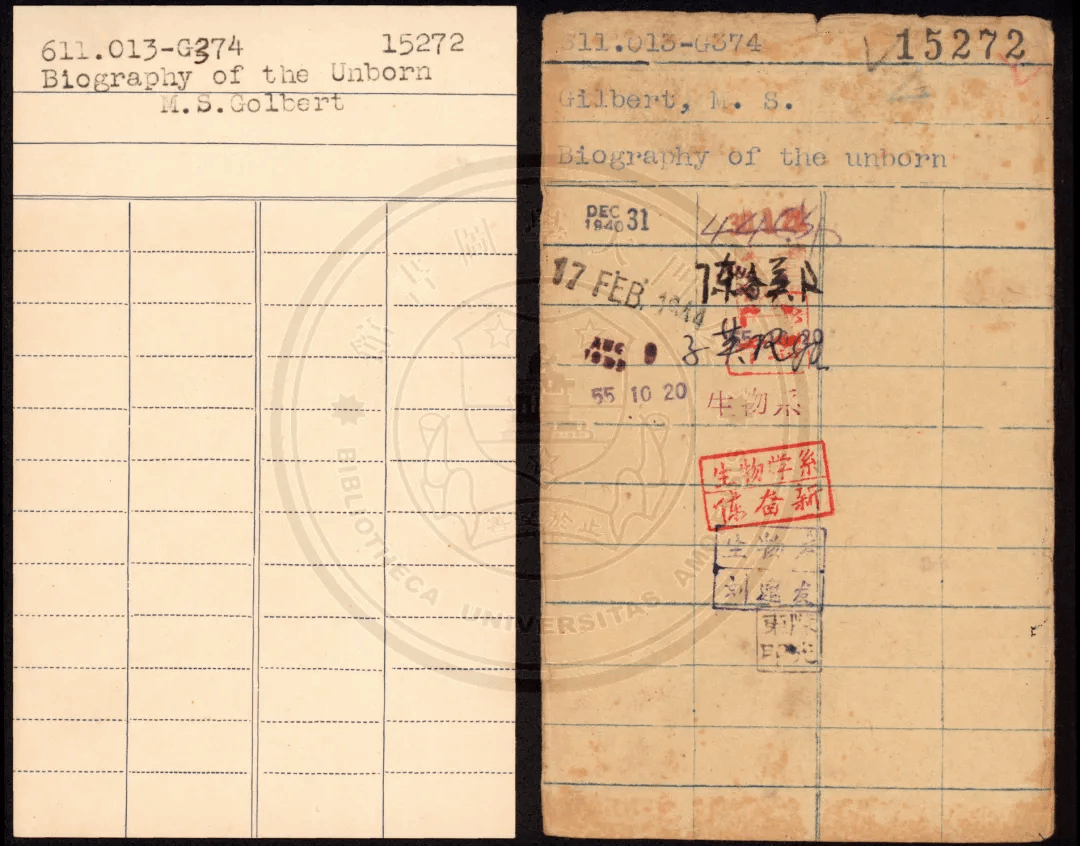

英文原著为美国产科医生、教授M. S. Gilbert所著Biography of the Unborn,主要介绍胎儿的发育过程,1938年9月在美国出版后迅速成为通俗科学的畅销书,并于1939年2月再版。厦大图书馆藏本为1939年再版本。从钤盖印章和借阅记录看,该书是“中英庚款补助购置书籍”,至晚1940年12月已经入藏图书馆。当时正值第二次世界大战,厦大内迁到偏僻的闽西长汀,国际和国内的交通不甚通畅,这本新书的传播速度令人惊叹,体现出厦大坚持与国际学术接轨的优良传统。

▲Biography of the Unborn封面

▲Biography of the Unborn扉页

▲Biography of the Unborn书中印章

▲Biography of the Unborn借阅登记卡

1944年1月28日,厦大学生陈球图在图书馆胚胎学指定参考书架上觅得此书,随即在暑假期间完成全书翻译。为契合当时普通读者的知识水平与阅读能力,译文大多采用“意译”,甚至使用中国社会流行的“俚语”,书名“人之初”(直译为“胎儿的传记”)由此而来。该译本经生物系陈子英教授校阅后,1945年底油印出版,但印刷数量有限,随着时间的流逝而几乎被人遗忘。

▲《人之初》“陈序”

▲《人之初》“译者的几句话”

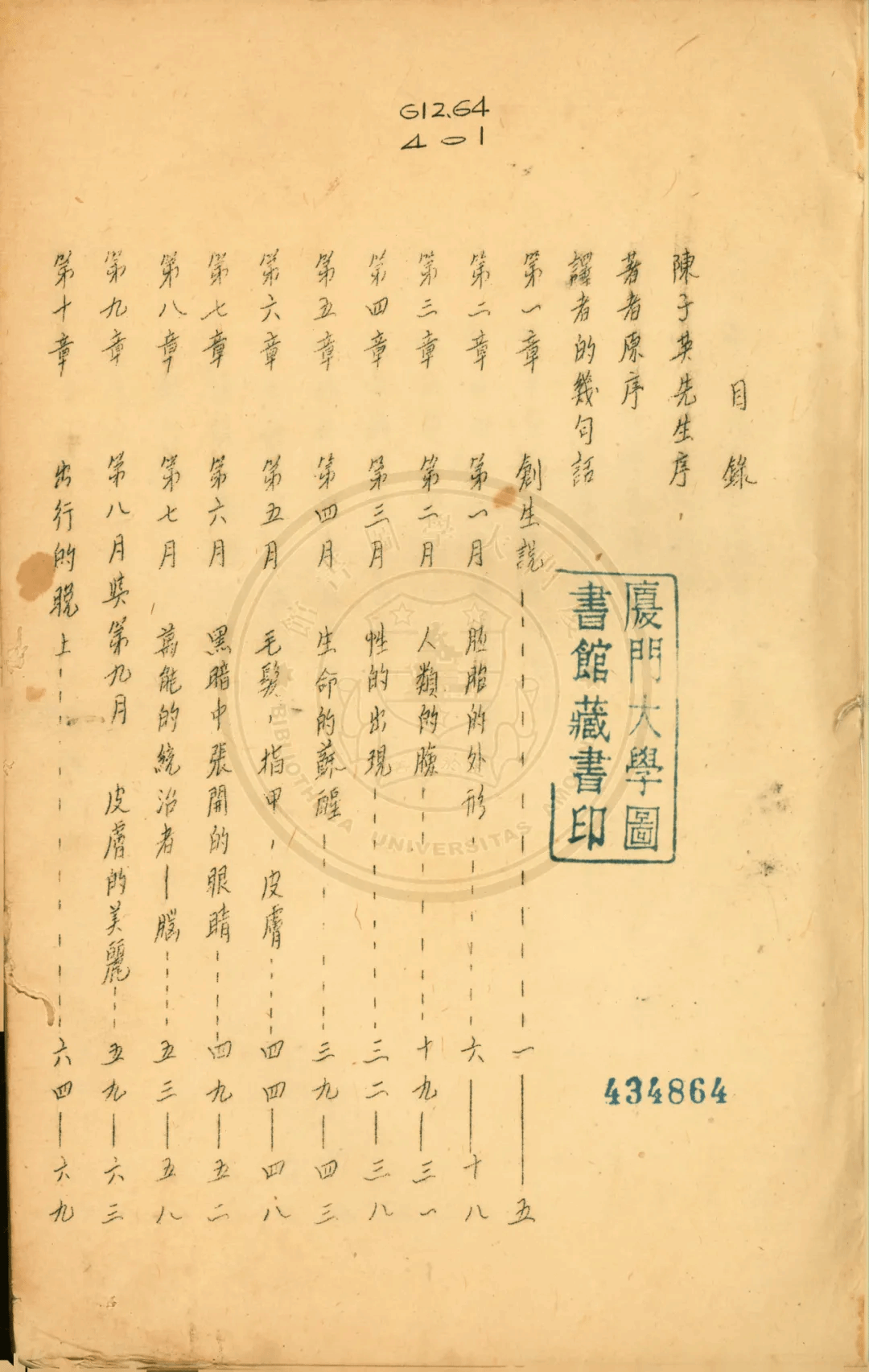

▲《人之初》目录

无独有偶,浙江大学青年教师刘祖洞稍后也翻译了Biography of the Unborn,书名《胎儿的故事》。1948年2月,该译本由家杂志社出版发行,并迅速成为畅销书,在随后4年时间内共印刷了5版。从翻译史的角度而言,陈球图译本早于刘祖洞译本,二者的翻译风格迥然不同,因此各有其学术价值。

从目前所见资料看,陈球图译、陈子英校《人之初》是Biography of the Unborn的最早中译本。陈子英在“序”中说,该译本意在破除当时社会流行的“八字算命”和“胎教”迷信,从生物学观察“一个人的终身命运”,充分展现了厦大师生的社会担当和科学精神。陈球图自言将该书献给中华民族的母亲们,相信它的读者能够科学回答孩童的问题了。

【人物小贴士】

陈球图(1919~?),福建闽侯人,厦大1942级理学院本科生,其他事迹不详。

陈子英(1896~1966),江苏苏州人,曾任厦大生物学系教授,兼任理学院院长,我国著名遗传学家和遗传学先驱之一。

刘祖洞(1917~1998),浙江镇海人,曾任浙江大学生物系讲师、复旦大学生物工程系遗传学教授,我国人类医学遗传学领域的开创者之一。

【文献获取地点】

图书馆古籍特藏阅览室(思明校区总馆405室)

—————————————————————————————————————————

(图书馆古籍特藏与修复部)