田野调查是培养研究生问题意识、拓展研究生的研究视野、加强研究生的科研能力、认知能力以及社会实践能力的一条有效途径。厦门大学通过研究生田野调查基金项目,以期研究生能敏锐地窥知社会发展趋势、人类急需解决的共同问题、国家发展战略需求等,做到对问题的把握是引领的,对问题的解决是终极的。

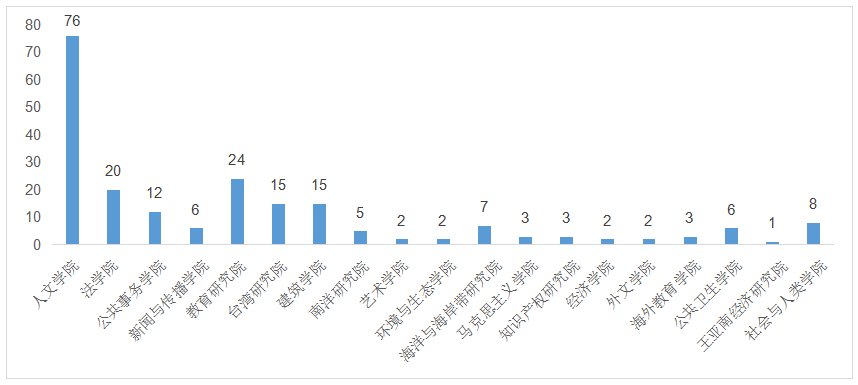

2014年,厦门大学启动了国内首个“研究生田野调查基金项目”。截止目前,共立项212项目,30多个学院(研究院)的研究生参与,田野调查主题涉及了历史、社会、人类、教育、政治、建筑、海洋、经济、法律等多个学科领域。光明日报刊发通讯《研究生为何频频在国际顶级学术刊物发表论文——厦门大学多措并举提升研究生培养质量》,将田野调查作为厦门大学提升培养研究生质量的一个典型案例加以专门阐述。

表:田野调查学院立项情况(2014-2020)

专家指导 规范田野

厦门大学依据学科领域与特性,聘请该学科的知名专家、学者组建田野调查基金项目专家库,对申请项目进行立项审核;同时邀请相关专家,以讲座形式对即将开展田野调查的项目进行指导,涉及何为田野调查、田野调查的形式、如何开展田野调查、研究资料的完整性、研究方法的规范性、以及如何进一步整理分析材料、注意事项等,确保田野调查的顺利开展。

(田野调查专家讲座)

举办论坛 推动田野

“田野调查”已日益成为国内外哲学社会科学的重要研究方法之一。尤其是在当前中国社会各方面都经历剧烈转型语境下,更加需要研究者能深入社会各层面,探索被研究者的“主体性”,从而获取深度资料,进而推动学术理论的发展。鉴于此,厦门大学研究生院举办了首届全国哲学社会科学博士研究生跨学科田野调查学术论坛,旨在重新认识普及化中的“田野调查”对哲学社会科学的意义;将田野调查构建的知识与理论进行问题化思考;尝试就如何判断田野调查研究的严谨性取得最大的共识。学术论坛为不同学科背景的研究生与青年学者搭建一个交流平台,倡导基于田野调查的社科研究,促进学术对话。

(第一届全国人文社科研究生田野调查学术论坛)

学术科研 扎根田野

为了观察原生态的社会生活,了解当地的经济、文化、法律,村庄的生产、宗教、婚姻、宗族等,研究生翻山越岭,深入村庄,走访乡村、探访古村落,通过开展实地访谈、参加各种民俗文化活动,亲身体验当地文化仪式等,有的甚至在当地住上一年半载,克服生活不便,语言不通等障碍,扎根田野,溯本吊古,刨根问底,追求真知。田野调查立项项目调研地点遍布全国近30个省(市)及境外台湾、香港等地区,这为研究生的学术科研积累了丰富的素材,为原创性的科研成果奠定坚实基础。

(藏边社会的组织样态与仪式表达田野调查)

成果涌现 基于田野

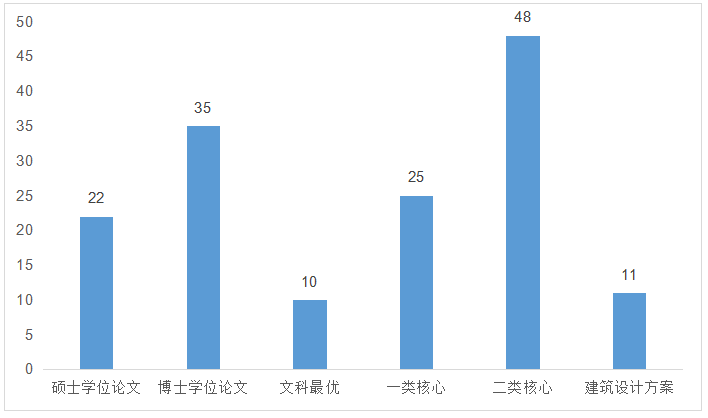

通过田野调查把理论研究与现实问题、中国国情以及经济社会需要的结合起来,从田野中获取第一手研究资料,产出了一批原创性的、高水平的科研成果,有效地提高了研究生发现问题与科学研究的能力。目前,基于田野调查内容已完成硕士学位论文22篇,博士学位论文35篇,发表论文文科最优10篇,一类核心25篇,二类核心48篇,建筑设计方案11本等。

表:基于田野调查科研成果(2014-2019)

引领未来 驰骋田野

巴责达,社会与人类学院2017级博士生,2019年6月获得田野调查基金项目资助,在“一带一路”倡议的标志性跨国经贸合作区——新疆霍尔果斯“中哈边境合作中心”开展《食物、流动与认同》的田野调查科学研究。他在接受《光明日报》采访中说:“‘厦门大学研究生田野调查基金’给予了我们逐梦远方的支持,它不仅助力厦大学子依托社会调查与实践探索攀登学术高峰,更使青年学子‘落地’担当起服务国家与社会的职责使命。近一年的田野调查,不仅丰富了我的人生经历,体味到生活的艰辛,更使我积累了17万字的田野资料,为日后博士论文的撰写和未来学术道路的延伸奠定了基础。”同时,田野调查被公认为人文社会科学领域最具深度的研究方法之一,它不仅是高校学子深入基层,由“书斋”走向“田野”的实践之路,更是新时期推动青年学子引领未来,参与实现中国梦与中华民族伟大复兴,助力人类命运共同体福祉建立的实践之路。

(巴责达在霍尔果斯口岸餐厅田野调查)

研究生教育肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命,是国家发展社会进步的重要基石。近年来,厦门大学大力进行研究生教育综合改革,推进研究生培养模式革新,准确把握研究生教育定位,突出“研”字,狠抓研究生教育的实践创新、科研创新等,通过田野调查、博士生学术论坛、研究生暑期学校、研究生创新实践系列大赛、短学期社会实践等众多举措,强化研究生创新思维和实践能力,培养研究生发现问题、解决问题的问题意识,进而提升研究生教育培养质量,为我国新时代建设发展提供高层次创新型人才。

(研究生院)