编者按:

百年大计,教育为本。教育大计,教师为本。

今年是新中国设立教师节40周年。

40年初心不改,老师们言为士则、行为世范,启智润心、因材施教;40年栉风沐雨,老师们勤学笃行、求是创新,乐教爱生、甘于奉献;40年矢志不渝,老师们心有大我、至诚报国,胸怀天下、以文化人。他们用实际行动诠释了新时代教育家精神。

为庆祝第40个教师节,厦门大学党委宣传部/教师工作部开设了【光荣从教四十年】专栏,一起走近学校光荣从教40年以上的老师们,聆听他们的心声,分享他们的感悟,汲取他们的力量。

本期推出系列报道之41:《陈炳辉:坚定笃行的“学者”与“师者”》

陈炳辉:坚定笃行的“学者”与“师者”

高考恢复的第二年,陈炳辉考入了厦门大学哲学系。1982年毕业后,他遵照本心留校任教,走上当老师、做学术的人生道路。因时势蹉跎,陈炳辉在32岁才正式开启自己的学术生涯,于2010年底退休后,依旧将学术研究作为自己生活不可或缺的一部分,以此延续着与学术的不解之缘。对学术研究一以贯之的热爱,支撑着陈炳辉走过了十多年行耕不辍的退休之路,晚年的他只问耕耘不问收获,任由学术研究在自己的人生中留下一笔又一笔的浓重色彩,继续书写着与学术水乳交融的一生。

一以贯之 国家学说的学者

生于“文献名邦、海滨邹鲁”的莆田,传承“地瘦栽松柏,家贫子读书”的文化传统,出生于农民家庭的陈炳辉在崇尚读书的好家风中长大,逐渐培育了他向往知识的美好心灵。

“文革”让这一代人失去了读书求知的黄金十年,而高考恢复再一次唤醒了这一代人读书求学的渴望。退伍返乡从事农业活动的陈炳辉在二次高考后如愿考上厦大,在“自强不息,止于至善”校训的影响下,他在专业学习上展现出了坚韧不拔的态度和追求卓越的精神。

四年的求学生活在与日俱增的学术研究兴趣中转瞬即逝,面临国家分配的单位指标,陈炳辉按照自己的价值取向和个性素质,主动选择继续从事学术研究,踏上了学术之路。

如果说走上学术之路是陈炳辉主动选择的结果,那么从事国家学说研究则是被动选择的缘分。国家学说是陈炳辉长期致力于研究的学术主题,他一路参与和见证了这一学说在厦大政治学学科史的成长,可以说他的学术生涯是以国家学说为底色的。但哲学专业的出身与国家学说的研究本是两条不可能相交的平行线,而学校的安排和时代的需求让这两条平行线在陈炳辉的学术生涯中阴差阳错地产生了交集。

留校后,陈炳辉被安排担任邹永贤教授的学术研究助手,跟着邹教授学习国家学说,并开始着手相关研究工作。陈炳辉在邹永贤教授的影响下走上了国家学说的研究之路,并逐渐培养起对国家学说的研究兴趣。

陈炳辉、俞可平与恩师邹永贤教授在学术会议上合影

在“政治学要补课”的时代号召中,厦大于1986年复办政治学系,陈炳辉服从安排调入政治学系工作。此时的政治学学科百废待兴,国家学说作为政治学的核心主题,并没有得到充分的重视与发展。在这一背景下,陈炳辉看到了作为一个学者应该担任起的时代重任,毅然扎根于国家学说的研究当中,为今后一段时间国家学说的发展作出了重大贡献。

作为一个学者,他以热爱、求是、思想为内核,一以贯之地从事学术研究,在国家学说研究领域留下了独属于自己的印记和标识。

启智润心 乐教爱生的师者

陈炳辉在32岁才实现了从学生到老师的身份转变,波折的求学之路让他深感学习之可贵,这一观念也深刻塑造其严谨严肃的治学风格。

虽担任过学院副院长,从事过一段时间的行政工作,但普通的大学教师是陈炳辉在学术研究之外给自己的唯一定位,坚持做“有思想的学术、有学术的思想”不仅是他投身科研时遵循的指南,也是他教学一以贯彻的目标。他不以发表学术论文为目的去培养和要求学生,而是希望学生能够出于纯粹的学术兴趣在自己的领域发光发热。

陈炳辉在学术会议上发言

在漫长的教学生涯中,陈炳辉共指导了100多位硕士生,以及12位博士生,每一位指导过的学生都如数家珍,这既是他作为师者的结晶,又是作为学者的碑石。在培养研究生时,陈炳辉希望与学生共同进步,他乐于给学生创造独立思考的机会,让学生在一次又一次的科研项目中得到锻炼;同时又注重对学生的循循善诱,让学生在不断的学术交流与思想交锋中得到成长。对于一些主动来寻求指导的学生,他都会耐心解答并提供帮助。或许是艰难曲折的求学经历让陈炳辉常常衍生出替学生珍惜学习机会的同理心,他总是亲切和蔼地为陷入困惑中的学生指点迷津,这也让他成为学生眼中的良师益友。

陈炳辉讲授“国家学说”

退休后,陈炳辉多次被学校和学院返聘,担任课程教学工作,指导尚未毕业的研究生,参与研究生教学和培养的检查和督导工作,直至2020年满70周岁不再继续返聘,才完全进入退休状态。学校和学院对陈炳辉的多次返聘,也证实了他作为教师在教学工作上的出色表现。

时光如梭,岁月荏苒,教书育人的师者身份随着年岁的增长已不再成为陈炳辉人生的主旋律,但桃李不言,下自成蹊,不少学生也如他所愿在各自感兴趣的领域里笃定前行。就这样,陈炳辉的教学治学精神,在一代又一代中绵延不绝,薪火相传。

孜孜不倦 以学为乐的老者

对于陈炳辉而言,能够做一辈子学术研究实属幸事,“这一生虽无升官发财,却能够从事自己真心热爱的教学和学术研究事业,是十分幸运的”。他如是形容自己作为学者和师者的一生。年过古稀,他不再有申请或争取研究课题的压力,不再有科研考核的任务,也不再有发表论文和出版专著的负担,虽然没有达到把学术研究视为自己生命的高度,但已将学术研究作为自己晚年生活必不可少的一部分,成为了一个以学为乐的老者。

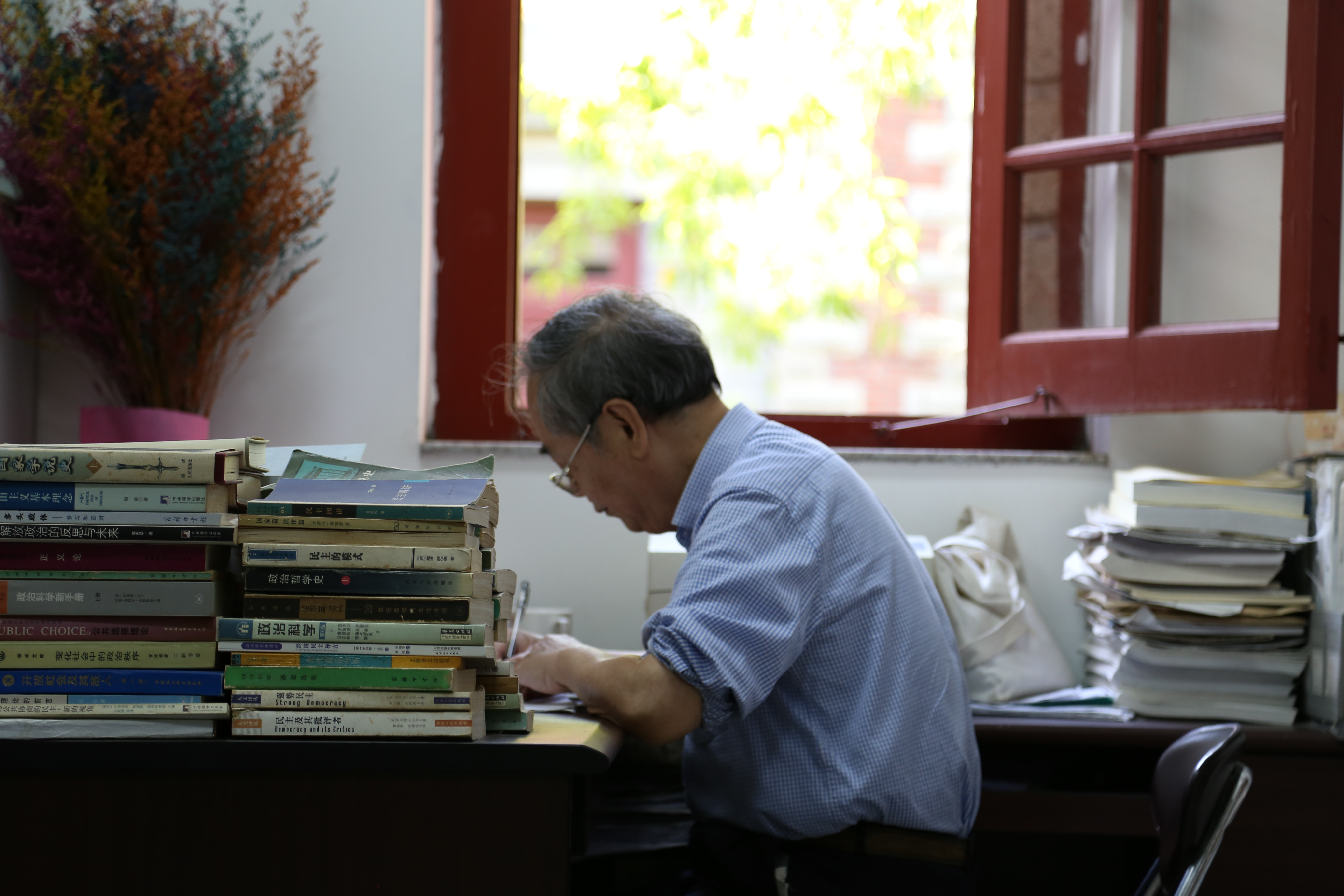

退休至今,陈炳辉依然保持着每天去学院工作室的习惯,节假日也不例外。一旦有新的心得体会、奇思妙想,他就会立刻以随想笔记的方式记录下来,如今他已用钢笔手写记下了多本笔记,这些见解也许有朝一日可以整理出来发表,也许会永远埋在故纸堆里不见世面。但是对于陈炳辉而言,这些是是非非业已不再重要,重要的是当下还能保持继续思考的习惯,还能继续关注和探讨自己感兴趣的各种理论和实际问题。

就像其他老师有着各自感兴趣的活动那样,学术研究逐渐从工作中剥离而成为陈炳辉晚年生活的一大志趣。看看书、上上网、动动笔,继续做一些自己喜欢的学术研究,成为了他晚年日复一日、孜孜不倦贯行的生活方式。

在陈炳辉看来,自己作为普通老师,同大多数人一样,一旦入了行,就有晋升职称,成名成家的压力,这种压力也是学术研究的一种动力,但是最主要的动力是来自对学术研究的热爱。陈炳辉如此形容他在这一问题上的见解。

兴趣与热爱,是陈炳辉在形容学术研究之于自己时常常挂在嘴边的词。坚持本就并非易事,保持热爱坚持更是难题,但陈炳辉用其四十多年的经历,证明了他对学术研究始终如一并与日俱增的坚定选择,也让他成为了一个历经时光蹉跎依然有学识、有涵养、有见解的老者。

醉心科研的学者,乐教爱生的师者,在兴趣与热爱的支撑下,成为了一个以学为乐的老者。陈炳辉作为一名普通大学老师的坚守与信念,理应成为一笔宝贵的精神财富被留存,被纪念,被传承。

(公共事务学院)

【人物名片】陈炳辉,公共事务学院教授,曾担任公共事务学院副院长、中国政治学学会理事、福建省科学社会主义学会副会长。主要研究方向为:政治学理论、国家学说、民主理论、西方政治思想,在《中国社会科学》《政治学研究》《马克思主义与现实》《厦门大学学报(哲社版)》等学术刊物上发表了70余篇论文,其中10篇分别被《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高等学报文科学术文摘》转载,另有20篇被《人大报刊复印资料》等其他文摘转载。个人独立成果2次获得教育部高校社科优秀成果奖(二、三等奖各1次),9次获得福建省社科优秀成果奖(二次一等奖,其他为二、三等奖)。根据目前中国知网学者库对国内政治学学科内自己所在研究领域的数据统计,论文被引频次、H指数、G指数排名均居同行前列。

39.光荣从教四十年 | 曲晓辉:为师亦为范,中国会计国际化进程的参与者与推动者

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/479471.htm

40.光荣从教四十年 | 庄美辉:美德育人 辉耀桃李

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/480261.htm