编者按:2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。作为爱国华侨领袖陈嘉庚先生创办的百年学府,厦门大学在抗战烽火中坚守教育救国、文化抗战、科技报国使命,与海内外同胞一起共同谱写了抵抗日寇的壮丽篇章。为弘扬嘉庚精神、赓续红色血脉、缅怀革命先烈,厦门大学党委宣传部联合相关单位推出系列文章,生动再现那段救亡图存的抗战烽火,激励吾辈汲取前行力量,奋进一流征程。

一、厦门大学在抗战时期的历史背景

厦门大学的诞生,本就是陈嘉庚先生救国为民志向的结晶。在1919年7月13日宣布创办厦门大学的演说中,他就强调,“今日国势危如累卵,所赖以维持者, 惟此方兴之教育与未死之民心耳。救亡图存, 匹夫有责。”创办过程并非一帆风顺,在募捐屡屡碰壁的挑战下,陈嘉庚以一己之力承担了前十年91%的校务与建设费用。在校长林文庆与诸多教师、校友的努力下,1928年南京政府前来进行立案调查,厦门大学“基金充裕, 成绩甚佳”,陆续获得了政府补助、南洋捐款、基金资助等多方支持。到1937年转为国立时,厦门大学已经发展为各项设施相当完备的“闽南最高学府”,奠定了日后发展的坚实基础。

图1 厦大初创时期的群贤楼群

图2 1937年厦大私立改国立,萨本栋校长(前排左三)与私立厦大校长林文庆(前排左四)等在移交仪式上合影

1937年七七事变爆发,日益险峻的全面抗战形势促使各大高校调整办学策略。国民政府教育部的《战时各级教育实施方案纲要》推动全国高校内迁西南,北大、清华、南开组成国立长沙临时大学,又分三路西迁昆明。厦门大学濒临驻军重地南普陀与胡里山炮台,极易被火线包围,也面临着内迁的重大决策。萨本栋校长一经上任便着手选择校址计划内迁,为维持“东南半壁的高等教育”,“决定不随潮流远徙”,将厦大迁至闽西长汀,承袭了陈嘉庚办学时的精神。

二、厦门大学的迁徙与办学艰苦岁月

1937年全面抗战爆发,厦门遭日军轰炸,时任校长萨本栋为保全学术火种,毅然决定内迁闽西长汀。在物资极度匮乏的困境中,师生肩挑书籍仪器,历经跋涉险峻山路,于1938年初抵达长汀,重建校园。

厦大内迁长汀后,在教师和同学们的共同努力下,长汀时期的厦门大学办学成就斐然。1941级教育系学生、高等教育学家潘懋元提到“抗战时期,厦大最令人怀念的,是当时良好的学风。学校山坡上、树林间到处都是用功读书的学生。教室是简易的木板房,教室里似乎总有学生在学习,学生们夹着笔记本匆匆进出。”

图3 萨本栋与部分师生于长汀校门前的合影

早在1920年11月筹办厦门大学时,陈嘉庚先生就明确提出要将厦大办成“南方之强”的愿景。而这个称号真正成为厦大的美誉并得到广泛认同,则与长汀时期厦门大学学术上的突出表现有关。1940年8月至1941年间,厦门大学蝉联全国专科以上学校学业竞赛第一,为此国民政府教育部专门发布全国通令嘉奖,厦门大学“南方之强”的声誉由此迅速传扬开来。并且,抗战胜利后,当厦大准备回迁厦门时,长汀各界人士感念其贡献,特赠刻有“南方之强”字样的匾额以表敬意。自此,厦门大学正式以“南方之强”自称,其学子亦自豪地被称为“南强学子”。

长汀八年,厦大在烽火中逆势壮大。到1945年抗战胜利时,厦门大学全校发展为4所学院13个系,教授、副教授94人,在校生达1044人,是初迁长汀时的5倍,更是厦门大学初创时的10倍。

三、厦门大学在抗战中的坚守与担当

在抗日战争的烽火岁月中,厦门大学以其深厚的家国情怀和不屈的教育精神,成为民族抗争与文化传承的坚强堡垒。厦大师生在极端艰苦的环境中,以教育为根基,以文艺为武器,以人才为栋梁,为抗战胜利和战后重建做出了不可磨灭的贡献。

坚守教育阵地,铸就东南学府。在物资匮乏、战乱频仍的条件下,厦大师资队伍展现了令人敬佩的坚守与奉献。萨本栋校长亲自讲授《初等微积分》《普通物理》等基础课程,甚至在师资短缺时代授《结构学》《机械制图》等专业课,教学任务量远超专职教授。知名学者如谢玉铭、傅鹰等亦倾力投入,教授《普通物理》《普通化学》等核心课程,确保教学质量不因战乱而下降。据史料记载,厦大教师流失率远低于同期其他高校。文学系创始人周辨明、教育系元老陈友松等人以深厚的责任感留守岗位,保障了学校的正常运转。历史系教授林惠祥,作为人类学与历史学的学科带头人,不仅坚持教学,还通过研究客家文化和长汀地方史,为抗战时期的文化认同与民族凝聚力提供了学术支撑。他们的坚守,不仅稳定了师资队伍,更为培养抗战急需的人才奠定了坚实基础。

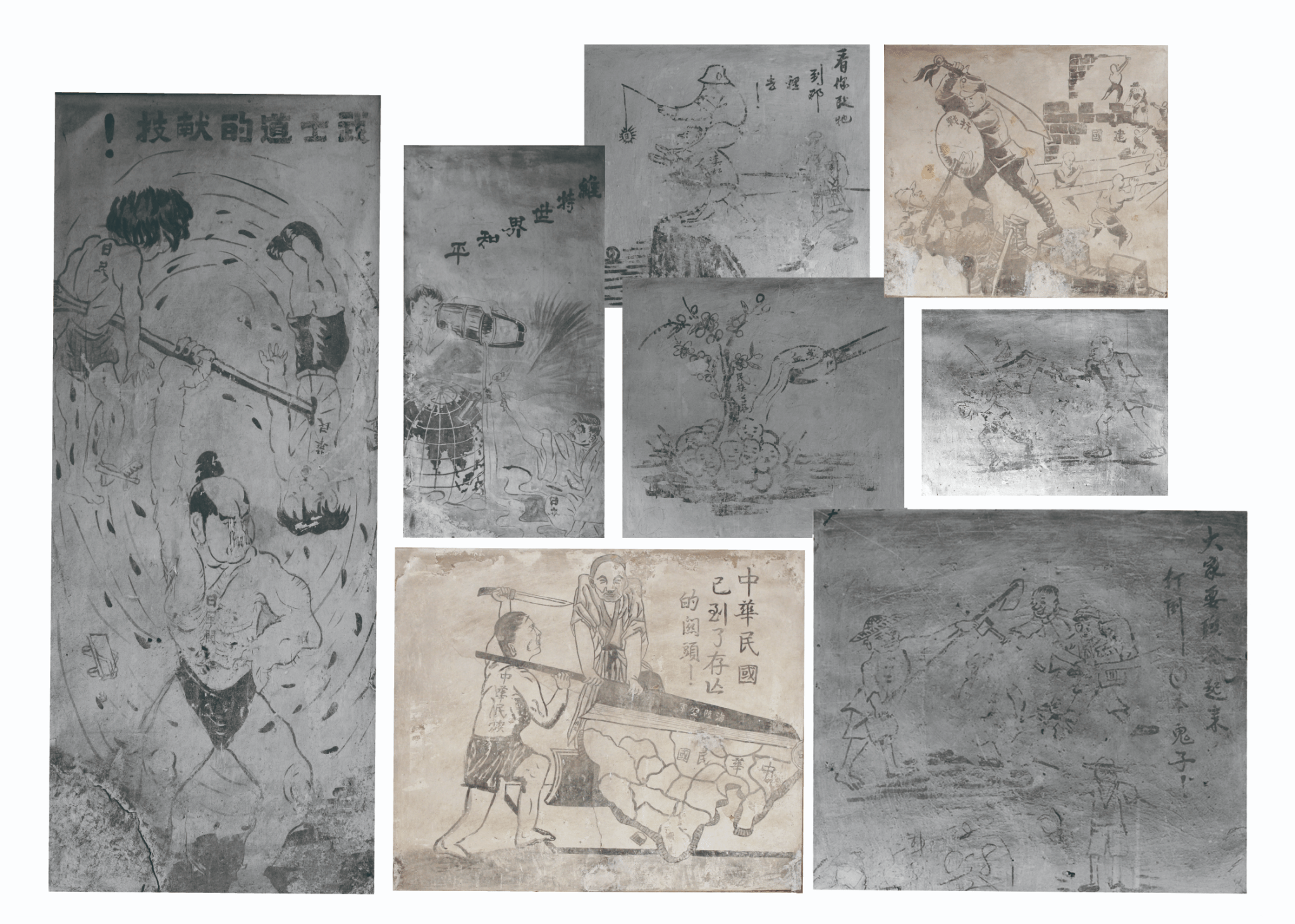

文艺宣传振奋民心,凝聚抗战力量。厦大师生以文艺为利器,积极投身抗战宣传,点燃民众的爱国热情。在长汀,厦大剧团成为抗战文化的前锋,1939年公演的《生命之花》以女英雄抗击日寇的形象深深感染观众,演出收入全部用于慰劳出征将士家属,极大地鼓舞了民心士气。剧团导演王梦鸥以“家国深仇志在胸”的信念,创作了一系列影响深远的抗战剧本,如《燕市风沙录》获1943年国民政府教育部优秀话剧奖,与老舍、曹禺等名家作品齐名。师生还创办了《抗战言论》《唯力》等刊物,深入长汀街巷乡村,宣传抗日救国理念,点燃了全民抗战的熊熊烈焰。学生亦组织“铁声歌咏团”,举办“救济闽海同胞演唱会”,并联合长汀当地学校开展抗敌歌咏活动,深入城乡宣传抗日救国思想,有力凝聚了全民抗战共识。如今,长汀中复村的厦大师生抗战壁画遗址上,仍布满斑驳的标语与漫画,无声诉说着当年师生们在此开展抗日宣传的红色历史。

图4 厦大“铁声歌咏团”合影

图5 长汀中复村厦大师生手绘抗战宣传壁画

培育栋梁之材,助力战后重建。厦大在抗战时期的另一大贡献在于培养了一批杰出人才,为战后社会重建特别是台湾地区的经济腾飞注入了强劲动力。1940级机电系校友何宜慈深受萨本栋精神感召,毕业后赴斯坦福大学深造,获电机工程博士学位。1980年,他主持筹建台湾新竹科学工业园区,成功推动台湾高科技产业转型,被誉为“台湾硅谷的科技推手”。1942级银行系校友姚一苇在校期间创作抗战话剧,毕业后成为台湾戏剧界巨擘,被称为“台湾的曹禺”。文学系的校友同样在战后重建中熠熠生辉,例如施蛰存教授,1937年加入厦大文学院,以其深厚的历史与文学造诣指导学生创作抗战宣传作品,战后在上海等地继续从事教育与文化工作,其回忆文章表达了对长汀岁月的深切眷恋。据统计,1941-1945年间的厦大毕业生,逾300名厦大毕业生赴台参与重建,占毕业生总数35%,他们在电力、水利、教育、化工等领域建功立业。例如,沈祖馨在台湾化工行业声名显赫,严家騤提出的“严氏台湾洪水公式”至今为水利界所用。历史系学生在战时通过研究长汀地方史与客家文化,为抗战宣传提供了深厚的历史依据。他们深入乡村,记录客家抗战故事,整理地方档案,为后来的文化保护与历史研究奠定了基础。战后,这些学生中不乏投身教育与文化事业者,如部分校友在台湾的中学与大学教授历史课程,将抗战精神与民族历史传承给下一代。他们的努力,使厦大的历史教育在战时与战后均发挥了深远影响。

抗战时期的厦门大学,以其在长汀的坚守与奋斗,书写了教育救国、文化抗战的辉煌篇章。师生们在战火中秉持初心,以课堂为阵地,以文艺为号角,凝聚起全民抗战的磅礴力量。厦大培养的栋梁之材,在战后重建中大放异彩。厦大不仅守护了东南地区的教育命脉,更以“陈嘉庚精神”激励一代代学子为民族复兴贡献力量。这段历史,是厦大精神的生动诠释,也是中华民族自强不息、勇往直前的光辉写照!

四、厦门大学抗战精神的传承与历史回响

抗战烽火中,厦门大学内迁长汀八载,熔铸了独特的精神基因,成为校史中不朽的篇章。陈嘉庚“毁家兴学”的赤诚铸就了“爱国奉献、公而忘私”的嘉庚精神,他倾资创办厦大,即便企业收盘仍坚守教育初心。受到陈嘉庚先生“毁家兴学”的远见卓识和坚韧卓绝的精神影响,萨本栋校长毅然决定厦大要坚守东南,守住中国高等教育的东南半壁。萨本栋校长带领师生在长汀弦歌不辍、坚韧不拔、团结协作,形成了艰苦办学的自强精神——在敌机轰炸下坚持授课,以“铁衫”撑病讲学,师生共筑学术共同体。

1940年陈嘉庚带领南侨总会慰劳团慰问抗战将士期间,视察迁至长汀办学的厦门大学。陈嘉庚在长汀视察期间,他指出“厦大有进步”,对于厦大师生在艰苦条件下坚持办学给予了高度肯定,他指出厦大在长汀办学“虽各器物未能完备,且战后艰于添置,然比其他诸大学可无逊色。”萨本栋校长在《陈嘉庚先生莅汀欢迎词》中号召全体师生,“勿忘先生之事业,勿忘先生之精神人格,以及先生之识力眼光,时时引为楷模,时时求所以副先生之期望,庶无负先生拳拳爱国之忱。”

图6 陈嘉庚肖像

图7 萨本栋肖像

图8 萨本栋在炸毁的校舍前

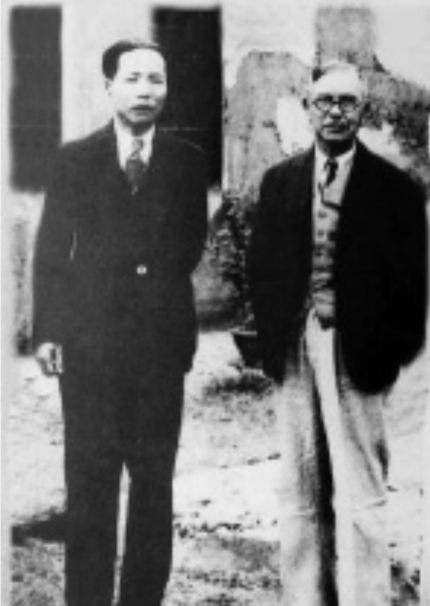

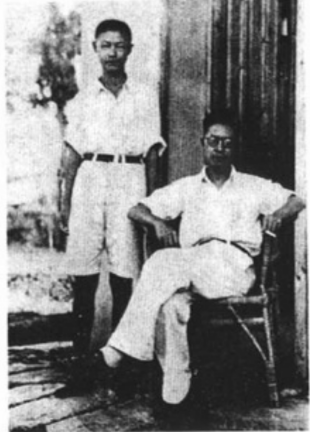

图9 1940年11月,陈嘉庚(右)与萨本栋(左)合影于长汀

抗战时期形成的这些精神深刻影响了厦大的校训与校风。“自强不息,止于至善”的校训,在抗战时期具象化为师生克服物资匮乏、坚持科研教学的行动;严谨活泼的学风则体现在教授亲授基础课、学生防空洞旁苦读的日常中。

图10 1944年,施蛰存与长子在长汀

战后,长汀岁月成为校友心中永恒的精神原乡。1942 级校友李俊贤铭记萨本栋在防空洞外巡逻的身影,那严厉的责骂背后是 “视生如子” 的担当;朱一雄难忘在长汀的写生时光,山城风物与学术氛围熔铸了他的艺术灵魂。众多校友将长汀称为 “第二故乡”,不仅因这里度过了青春岁月,更因在艰苦中收获了 “弦歌不辍” 的信念。海外校友设立 “萨本栋教育科研基金会”,两岸校友共同编纂校史资料,让长汀时期的故事代代相传。8 年间培养的 15 位 “两院” 院士、美国国家工程院院士林幼堃等杰出人才,以成就印证着这段历史的育人力量,他们身上的坚韧与担当,正是厦大抗战精神最生动的延续。

这段历史为当代高等教育提供了深刻启示:坚守立德树人初心,以家国情怀凝聚师生;重视学术本真,在困境中守护知识传承;构建命运共同体,让大学成为精神家园。厦大抗战精神的传承,恰是中国高等教育在烽火中淬炼成长的生动注脚。

五、弦歌不辍,薪火相传

厦门大学在抗战中的奋斗历程,犹如一首荡气回肠的壮丽乐章,正是无数厦大先辈共同奏响了救亡图存的时代强音。从迁徙长汀艰辛办学到为抗战输送栋梁,厦大师生以汗水与鲜血铸就了不朽的精神丰碑,他们的行迹熠熠闪光,恒久地照亮后人前行的道路,激励当代厦大人以更加昂扬的姿态,谱写新时代的辉煌篇章。习近平总书记指出:“伟大抗战精神,是中国人民弥足珍贵的精神财富”。值此抗战胜利80周年之际,让我们铭记历史、砥砺奋进,传承伟大抗战精神与“爱国、革命、自强、科学”的优良校风,,以实际行动为实现中华民族伟大复兴贡献厦大智慧与力量。

(历史与文化遗产学院)

【参考文献】

[1] 彭传珍;厦大廿五周年校庆感言;厦门大学廿五周年纪念特刊,1946-04-07.

[2] 教育部教育年鉴编撰委员会编;第一次中国教育年鉴;开明书店,1934.

[3] 厦门大学校史编委会;厦门大学校史(第一卷)1921-1949;厦门大学出版社,1990.

[4] 国立西南联合大学校史资料;北京大学出版社,1986.

[5] 萨校长开学词;厦大通讯,1941-10-25第3卷第10版.

[6] 潘懋元口述,肖海涛、殷小平整理;潘懋元教育口述史;北京师范大学出版社,2007.

[7] 石慧霞;抗战烽火中的厦门大学;河南大学出版社,2015.

[8] 朱双一;王梦鸥与厦大抗战剧运;台声,1996第7版.

[9] 范汝森;抗日战争时期的长汀文化教育;长汀文史资料 第26辑,1995.

[10] 何邦立;何宜慈先生纪念集;财团法人何宜慈科技发展基金会,2004.

[11] 沈建中;遗留韵事:施蛰存游踪;文汇出版社,2007.

[12] 史习培;台湾光复后两岸交流专家学子;炎黄春秋,2001第12版.

[13] 沈祖馨;付梓感言:母校之光芒无涯;国立厦门大学六十周年纪念特刊,1981.