近日,我校夏海平教授课题组在国际重要学术期刊《自然-通讯》发表了题为Multiyne Chains Chelating Osmium via Three Metal-Carbon σ Bonds”的研究论文(Nature Communications, 2017, 8, 1912),化学工程与技术流动站博士后卓庆德为论文第一作者。

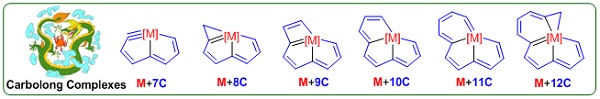

碳是最常见的元素之一,是有机化学、金属有机化学中的最基本元素。有趣的是,尽管碳在配位化学中同样广泛存在(其配体骨架主要由碳构成),其很少作为配位原子,多齿配合物中的配位原子通常为N/O/P/S等杂原子;配位原子均为碳的碳多齿配合物的构筑是个挑战。近年来,夏海平教授课题组在碳作为配位原子方面做了一系列原创性工作,形成了具有厦大特色的碳龙化学(Carbolong Chemistry),发现了一系列结构多样的全碳多齿配合物-碳龙配合物。这些配合物不仅结构新颖,还具有紫外-可见-近红外宽吸收、长波发射、聚集诱导荧光增强、光热转化效率高等特性,具有广阔的应用前景。相关成果入选2013年度“中国高等学校十大科技进展”,并已在多个重要学术期刊发表(Nat. Chem., 2013, 5, 698; Nat. Commun., 2014, 5, 3265; Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 6232; 2015, 54, 3102; 2015, 54, 7189; 2015, 54, 6181; 2017, 56, 9067; Sci. Adv. 2016, 2, e1601031; J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1822; 2017, 139, 14344)。

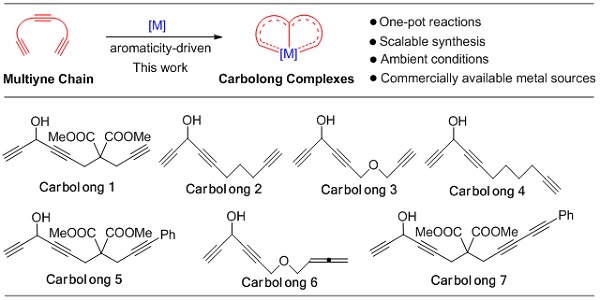

尽管如此,与大多数杂原子配位多齿配合物可由多齿配体与金属原子直接螯合制备不同,此前报道的碳龙配合物只能通过金属杂环衍生化获得。最近,夏海平教授课题组提出了通过配位化学方法构筑碳龙配合物的新思路——由多齿碳链配体或配体前体直接螯合金属制备碳龙配合物。他们设计合成了一类全新的链状多炔化合物(称为碳龙),其可在室温、空气氛下与市售金属配合物OsCl2(PPh3)3、甚至无机盐K2OsCl6反应,一锅法克级制备碳龙配合物,简化了碳龙配合物的合成路线,大大降低了碳龙化学的研究门槛。该方法具有可拓展性,通过碳龙的变化可合成结构多样的碳龙配合物,进一步丰富了碳龙配合物的种类;此外,碳龙配合物金属品种的拓展工作也正在进行中。该工作首次实现了由有机碳链直接螯合金属中心构筑三齿及三齿以上碳多齿螯合物,深化和拓展了人们对碳配位能力的认识。

值得注意的是,作为一类全新的多炔化合物,碳龙不仅可作为碳多齿配体前体,还有望作为合成子广泛应用于有机合成化学。碳龙系列化合物(如Carbolong 1-5)不久将在百灵威(j&k)试剂公司向国内外面市。

该研究工作在夏海平教授指导下完成,第一作者为厦门大学化学化工学院博士后卓庆德,博士生林剑锋、陈仕焰、陈志昕和硕士生邵一凡参与了部分实验工作。博士生华煜晖和博士后周小茜负责理论计算。张弘副教授和朱军副教授对研究工作给予了大力支持。研究工作得到国家自然科学基金重大项目(21490573 )和重点项目(21332002),以及中国博士后科学基金(2016M602069)的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-017-02120-z

人物名片:

卓庆德,本科毕业于南昌大学,2010年考入厦门大学化学化工学院有机化学专业攻读硕士,师从夏海平教授和张弘副教授。2012年提前攻博,期间主要致力于新型金属有机化合物的合成、反应性及性能研究。2016年3月进入化学工程与技术博士后流动站从事博士后研究,合作导师夏海平教授。目前,已发表第一作者论文4篇;申请中国发明专利2项;PCT国际专利1项;并获得中国博士后科学基金(60批)的资助。

(人事处 化学化工学院)

责任编辑:黄伟彬