2017-12-15 00:00 来源:厦门日报

乡愁未解 余光犹在

他驰骋于诗歌、散文、评论、翻译“四度空间” 一首《乡愁》在全球华人圈引发强烈共鸣

当我死时,葬我,在长江与黄河之间

枕我的头颅,白发盖着黑土

在中国,最美最母亲的国度

我便坦然睡去,睡整张大陆

——余光中《当我死时》节选

“我到世界上来,上帝给了我一副皮囊,皮囊用坏时,我希望可以毫无愧色地说,至少,我把中文写得更好了,我把母语发扬光大了。”

——余光中2014年厦大演讲

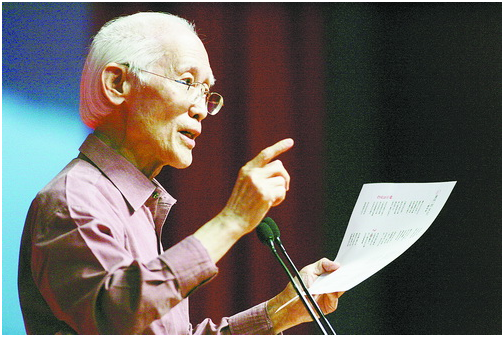

2006年,余光中应邀参加厦门大学85周年校庆活动,图为先生在演讲中吟诗。 (本报记者 姚凡 摄)

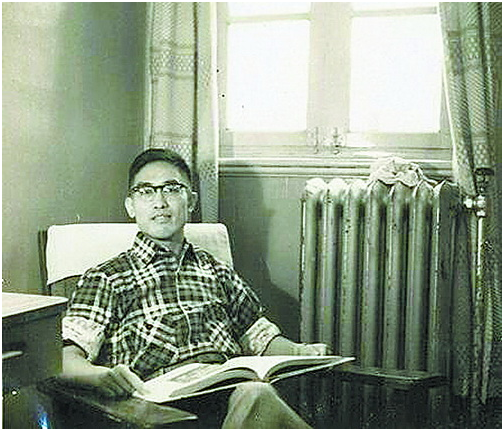

1958年余光中留美期间的照片。

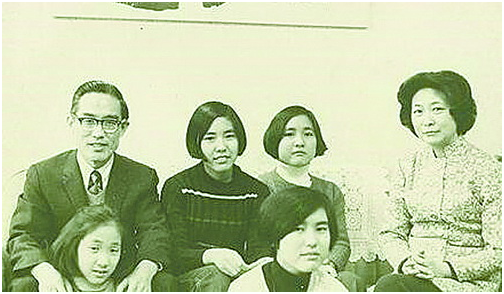

余光中夫妇和4个孩子。

余光中代表作之一《记忆像铁轨一样长》(散文集)。

本报讯(记者 佘峥)台湾著名诗人,《乡愁》作者余光中昨日病逝,享年90岁。据报道,余光中11月27日入院,被诊断为急性脑中风。后病情急转直下,14日早上10点04分在台湾高雄过世。余光中与厦门情缘深厚。他是厦大校友——1948年,他就读厦大外文系,他的第一首新诗是在厦大读书时发表的。

非常认真的人

写了2000多万汉字无一潦草

厦大两岸和平发展协创中心徐学教授从事台湾文学研究,他写过不少台湾作家,2001年,他开始为认识多年的余光中写传记,《余光中传》2002年出版,2016年修订。

作为余光中的传记作者,徐学脱口而出的是:他是个非常认真的人,太认真的人就容易操劳,他要求自己每件事都做得尽善尽美。

有统计说,余光中写了2000多万字,徐学说,他的每个字都是横平竖直的正楷,从没见过他写过潦草字。徐学认为,某种意义上,对于余光中来说,中文也是他的乡愁。他形容余光中信奉“文字崇拜教”——这位外文系毕业生认为中文是最美的,他像信徒一样传播中文。徐学说,他甚至会收集中文的一些病句,来时时提醒人们维护中文的美丽。

余光中在台湾中山大学当教授,除了上课,还要自己批改作业。2014年,他到厦大参加海外华文女作家协会双年会,徐学接待他,想带他到厦门逛逛,余光中摇头,徐学又问他:有人邀请你演讲,开价三万元,去不去?余光中还是摇头。

徐学昨天说:我问他,那你要干什么?

余光中回答:我要批改作业。

徐学说,他真的拿出70多份学生作业开始批改。

那年,余光中86岁。

幽默而俏皮

喜欢开快车爱模仿李小龙

诗人北岛昨日在旅行途中写下对余光中的印象:有些幽默和俏皮。这点也得到徐学的认同。

据说有人还编写了一本余光中的幽默集,譬如说,余光中与王蒙对话诗与散文,余光中比喻说“诗是情人,专用来谈情说爱,散文是妻子,一会儿要进厨房,一会儿要管小孩子”。

徐学认为,某种意义上,这种幽默其实是看淡世间纷争的宽容。他陪余光中去签名售书,不时会签到作家最痛恨的盗版书,绝大多数作家一般是拒签,不过,余光中还是会签下自己名字,并且笑称:这是我的私生子。

这位乡愁作家背后其实有不少是出人意料,譬如说,他喜欢开快车。余光中曾说,如果没当诗人,最想当的是赛车手和指挥家。余氏哲学是,与其把生命交在别人手里,不如掌握在自己手中。徐学说,前几年他到台湾,八十多岁的余光中开着车来接他。

余光中曾说,小时候,他读了《三国演义》,看到诸葛亮“上知天文,下知地理”,便发愤要学好天文和地理。他因此成了天文爱好者,还是狂热的旧地图收藏者。

徐学透露,这位身形消瘦的诗人其实是李小龙的大粉丝,据说他曾在家里模仿李小龙的动作,还因此摔了一跤。

本报三位记者

讲述和余光中交往细节

从台湾寄来贺卡,感谢记者报道

本报记者 田家鹏

2003年9月,余光中先生回福建出席以他作品为主题的海峡诗会,我受报社指派对余光中先生这次八闽行活动进行全程跟踪报道。

余光中先生渊博的学识、洋溢的才华和淡泊的人品给我留下了深刻的印象。演讲时,名篇佳作,信手拈来,旁征博引,妙语连珠。当有学者问及他对诺贝尔文学奖的态度时,他说,一个作家所能做的最好的事情,就是把自己的作品写好。作家首先要被自己的民族承认,而不是被某个奖承认。如果一个奖送到面前,他当然也会笑纳,但要费心费神地去争取,就是他所不为的了。

余光中先生对故乡怀有深挚的感情。尽管他不是出生在永春,只是小时候随父亲回故乡短暂居住,但故乡的山水始终让他萦怀。祭祖的时候,因为人太多,过于喧哗,他把双手圈成喇叭状,对人群喊:“请你们离得远一点,让我静静地和我的祖先在一起。这是严肃的事情。我一生都在等着这一天!”

余光中先生待人谦和,彬彬有礼。他离开厦门前,我把自己的报道剪贴成册,带到机场送给他。让人意外的是,2004年春节前,我收到了先生从台湾寄来的贺卡,除了对我的报道表示感谢,还有殷殷的问候和祝福。

愿先生一路走好!

欣然题词,祝贺《台海》杂志创刊

本报记者 年月

2006年9月9日,78岁的余光中先生应邀前往杜甫草堂,朝拜诗圣并为草堂里《乡愁》石刻揭幕 ,当场吟诵新作《草堂祭杜甫》,并赋诗向诗圣倾诉与请益。

一个月后,回到台湾的余光中先生欣闻厦门日报文学副刊“海燕”复刊,便把这首长达40行的新诗寄到厦门,助兴“海燕”复刊。作为“海燕”编辑,在“海燕”即将冲破沉闷、展翅高飞的前一刻,我读到了这首长诗,激情难抑。

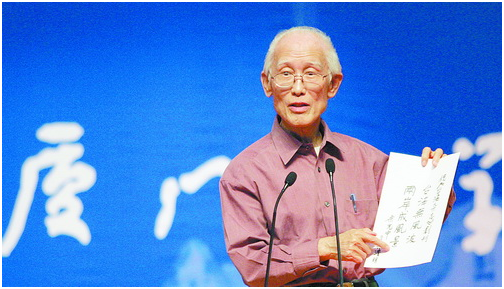

我与台湾、与余光中先生的情缘还在继续。2008年8月1日,我从“海燕”文学副刊调到《台海》杂志工作,上班第一天便与余光中先生的墨宝相遇,他为《台海》创刊号题写的“台海无风波,两岸成风景”被裱起来,挂在我们编辑部的墙上,时刻鼓励着我们。那是2006年4月5日,他到厦大演讲时,听到《台海》杂志将作为大陆第一本专业对台杂志问世时,非常高兴,欣然提笔题词祝贺《台海》杂志创刊。我特别注意到,他在时间的落款上,不是写“2006年4月5日”,而是写“2006年清明”。“清明时节雨纷纷”,在“清明”这两个字前,我似乎看到了诗人的乡愁从字缝里流淌而出。

2014年2月的一天,刚刚从台北回到高雄的余光中先生接受了我们《台海》杂志团队的独家专访,在这次专访中,诗人多次提到厦门,“对我而言,厦门兼有故居与故乡的双重情感。”并说自己是“广义的厦门人”。尽管他说这些年不写乡愁而写故乡了,因为自己一年内就回大陆五六次,22年里回了五六十次。

今年,台湾时报出版社将我这些年发表于《台海》杂志上的卷首语结集出版为《台海年月》,其实,台湾方面的推荐序本来是要请余光中先生写的,但考虑到先生身体不适,我便对台湾方面的编辑说:“算了,以后还有机会的。”没想到在《台海年月》出版不到两个月后,九旬诗仙驾鹤西去。

机场告别时,他三次回头挥手

本报记者 宋智明

昨天下午1点,惊闻著名诗人余光中因病辞世,我的第一反应是:“怎么可能?他精神那么好!三年前,我和两位文友送余光中到机场,我和诗人并排坐在轿车的后座,聊了半个多小时文学和人生,诗人兴致勃勃,一点倦意都没有。”可是,诗人真的驾鹤西去了。一念及此,我的眼眶一热,泪水静静地流了出来。

以特邀嘉宾的身份,来厦门参加了第13届海外华文女作家协会双年会暨华文文学论坛后,2014年10月27日上午,著名诗人、学者余光中先生乘坐9点50分航班返回高雄。我受厦门大学徐学教授所托,和厦门市作家协会副主席何况一起护送余光中先生去机场。

那天是周一,正是上班的时候,车行较缓,我的心里很矛盾:既希望车子开得快一点,又希望慢一点。快是可以早一点到机场,慢是为了和余先生多相处一会儿。我与何况都是作家,文学是我们最感兴趣的话题,我们试探性地与余先生聊了几句,没想到余先生非常健谈,他谈得很认真,很主动,完全不是在应付,这真让我们感到高兴。我们谈文学,谈人生,那一刻,我快要陶醉了:半个多小时,我们可以在这么小的空间里听到余先生那么独特的声音,那么独特的观点,这是何等的幸运啊。

因为到机场早,还不到换登机牌的时间,何况扶着余先生在那种没有靠背的凳子上坐了下来,开始东一句西一句聊天。何况告诉余先生,这次不少人因为没和他合上影,心里感到遗憾。

余先生说:“我愿意和大家照相,但请尽量少用闪光灯,因为我的眼睛怕刺激。”

何况赶紧说:“我能和您合个影吗?”

余先生爽快地说:“当然可以!”

何况掏出手机,请人帮忙照相。照好后,何况调出给余先生看,如果余先生不满意再补拍一张,但余先生认真看后说:“照得很好。”

时间差不多了,何况陪余先生到华信航空散客柜台办理登机手续、托运行李。

余先生从何况手里接过布质背包,伸出手与何况握了握,便稳捷地向安检走去。余先生是个感情细腻的诗人,过了安检后,三次回头向何况挥手。“当时,我的眼泪差点流出来。”何况说。

这话不虚夸。刚才我在门口看着他们走出我的视线时,心里同样涌起几分伤感:再见不知是何年?

【厦门情缘】

余光中与厦门

情缘深厚

是厦大校友,第一首新诗在厦门发表,自称“广义的厦门人”

余光中与厦门情缘深厚。余光中曾表示,“对我而言,厦门兼有故居与故乡的双重感情。离开大陆前的最后一年,我是在厦门度过的,那时我从金陵大学外语系转入厦门大学外语系学习。厦门靠海,水对我的写作影响很大,在读厦大时我就住在海边,我第一首新诗也是在厦门时发表的。我至少是广义的厦门人,后来到了台北,住在厦门街,也算是安慰。”

很难确切计算余光中来厦门的次数,因为他有时回家乡永春,也会顺道来厦门。如果以有记载来计算,他至少来厦大三次。

1948年

在南京金陵大学念了一年书的余光中,转到厦大外文系学习。不过,他只在厦大读了一个学期便随家人去了香港,后来拿着厦大的肄业证书,入读台湾大学。

1995年

余光中应邀回厦大参加74周年校庆。当他登上厦大建南大会堂校庆大会的主席台时,重遇老校长汪德耀,两人忘情相拥。

余光中还在当时厦大一条街的晓风书屋签名售书,受到热捧。

余光中在晓风书屋签名售书。(徐学 摄)

2006年

在厦大重逢老校友。(本报记者 郑晓东 摄)

厦大85周年校庆,余光中再度返回厦大,在校方举行的“同一首歌”晚会上,他和夫人朗诵了《乡愁》。

4月5日,余光中在厦大演讲时,听到《台海》杂志将作为大陆第一本专业对台杂志问世时,非常高兴,欣然提笔题词祝贺《台海》杂志创刊。

为《台海》杂志题词。(本报记者 郑晓东 摄)

2014年

应邀参加厦大举行的海外华文女作家协会双年会暨华文文学论坛,这是余光中最后一次回到母校。无论哪一次回母校,他都受到年轻学生们的拥戴。

整理/本报记者 佘峥

余光中与舒婷喜相逢。(本报记者 黄晓珍摄)

余光中(1928—2017),著名诗人。1928年出生于南京,祖籍福建永春。因母亲原籍为江苏武进,故也自称“江南人”。抗战时期在重庆就读中学,其后就读于金陵大学及厦门大学。 22岁赴台湾,1952年毕业于台湾大学外文系,1959年在美国获得艺术硕士学位,在美国大学任教4年。返台后,历任台湾师范大学、政治大学、香港中文大学的中文系或外文系教授。

余光中一生从事诗歌、散文、评论、翻译,自称为自己写作的“四度空间”。余光中驰骋文坛逾半个世纪,涉猎广泛。其文学生涯悠远、辽阔、深沉,为当代诗坛健将、散文重镇、著名批评家、优秀翻译家。出版诗集21种;散文集11种;评论集5种;翻译集13种;共40余种。代表作有《白玉苦瓜》(诗集)、《记忆像铁轨一样长》(散文集)及《分水岭上:余光中评论文集》(评论集)等。

乡愁

小时候

乡愁是一枚小小的邮票

我在这头

母亲在那头

长大后

乡愁是一张窄窄的船票

我在这头

新娘在那头

后来啊

乡愁是一方矮矮的坟墓

我在外头

母亲在里头

而现在

乡愁是一湾浅浅的海峡

我在这头

大陆在那头