人物名片

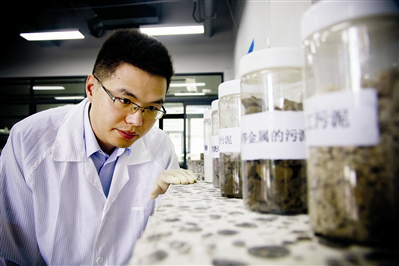

许清池

第五批福建省引进高层次创新人才,厦门大学化学系博士、新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院博士后。曾任新加坡义安理工学院环境与水技术研发中心研发科学家、新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院高级研究员。授权国际发明专利3项、中国国家发明专利3项。

不久前,许清池博士应省侨办邀请,携固废资源化利用制备环保建材高科技项目,参加第十五届“6·18”中国·海峡项目成果交易会。6月18日下午,“6·18”华侨华人项目成果(泉州)专场推介会上,许清池就该项目同厦门闽赞园林工程有限公司签约。

近乎100%的循环技术

变废为宝

有限资源,无限循环。许清池此次带来的项目技术,可在不开采矿石资源的前提下,将固体废弃物近100%(≥95%)转化生产为环保建材,包括建筑陶粒、陶粒泡沫混凝土制品、轻质仿石材及再生建筑骨料等。

该技术的规模化应用,不仅能大量减少固体废弃物的排放,还能节约矿石等不可再生自然资源。生产出的轻质环保建材,可减轻建筑负重,牢固均匀的孔隙结构,可隔绝室外高温,减少冷、暖气消耗。而与开采天然资源加工提炼相比,建筑垃圾加工利用过程不产生二次污染,对环境的影响可能性更低。

随着城镇化、工业化步伐的加快,不可再生资源短缺、建筑垃圾“超载”的现象日益凸显。在寸土寸金的厦门,房地产业蓬勃发展,地铁等基础设施不断开建,所产生的建筑垃圾何去何从?本届“6·18”,许清池博士同厦门闽赞园林工程有限公司及时给出了答案。

厦门市闽赞园林工程有限公司——以恢复生态为宗旨的土石方公司,有3个建筑废土消纳场,原先接收填埋厦门包含轨道施工在内的多个重点项目。然而填埋并非长远之计,消纳场总容量仅剩1/3,如何突破消纳容量趋饱和的瓶颈?就地采用许清池博士的固废资源化处理技术,每年可少填埋垃圾超100万吨,又能少开采建筑资源100万立方米。

在福建省侨办的牵线搭桥下,许清池博士与闽赞公司结成合作。上半年以来,省侨办多次联络协调海外科技人才及众多企业,热心提供大量引资引智信息,为项目签约落地付出了很大努力,许清池颇受感动。目前,合作项目正进行审批,设备也在采购当中。

生态重建

实现飘扬过海的梦

在新加坡深造的6年里,许清池先后参与新加坡建屋局(BCA)、教育局(MOE)及环保局(NEA)的3项环保科研项目,对新加坡的生态环境、环保科技开展深入研究。2014年他回到家乡福建后,也将新加坡的科研经验和所见所感带了回来。

他想起了世界著名的新加坡旅游圣地——实马高岛。这是一座垃圾“堆”成的岛屿,处理了新加坡90%的垃圾,却绿树成荫,鱼鸟丰富,维持着完整自然生态的活跃,可谓是“颜值”最高、最“健康”的垃圾填埋场。几乎每个新加坡中小学生都游览过这片“环保教育基地”,从小培养起环保治污的意识理念。

或许是实马高岛让许清池对中国消纳场的建设有了更高的期许,而这也契合了闽赞公司总经理纪伟程的远见和目标。当其他场仅在填埋、堆放垃圾的时候,纪伟程已经开始规划、整改消纳场,在场区绿化造林,与厦大建立联合研发中心、建筑废土资源化利用实验基地。

本着社会利益大于经济利益的理念,该团队计划将营造优美的场区公园景观,设立环保和垃圾循环教育教学基地,开展环保教育学习活动,迎广大青少年参观学习,争取落成全省乃至全国首个消纳场景观,打造环保整洁、固废利用率将近100%的示范空间。

而此举也高度适应了当下的文件精神。2016年福建省住建厅出台《福建省建筑垃圾资源化利用“十三五”规划》,倡导提升建筑垃圾资源化利用技术水平,实现节约资源、保护生态和构建宜居环境的目标。

能力越大,责任越大。身为科研专家,许清池紧跟政策导向,希望不辜负政府和群众的期望:“要对得起政府的支持,也要让大众认可,我们应该做得更好。”

青年有为

成果转化创效益

1983年出生的许清池,25岁博士毕业,福建省引进高层次创新人才其中一员,授权发明专利6项,发表SCI论文20余篇……科研硕果可谓丰厚。

在丰富的成果背后,并没有旁人看起来的那么容易。研究伊始,至少实验千次才能出结论。而对于许清池来说,最困难的是从实验到规模化应用的过程,其间需相关企业的配合,改良仪器设备,再次调试温度、配比,避免过程中可能产生的二次污染,还要尽可能少消耗外来资源……

即使难关重重,依旧乐此不疲。祖籍晋江龙湖的他,也有具备泉州人创业拼搏的精神:“纯理论研究不是我的兴趣,我喜欢把科研成果转化为实际应用,并不在于能赚多少,就是希望别人可以用到我的东西。”

“做科研,最重要是服务于社会,要能够转化才有更大意义。”在许清池看来,成果转化关乎兴趣,更关乎社会效益。每年国家在科研领域投入上千亿,而投入产出比引人深思。身为厦大教师的他深切体会高校老师的工作压力,有些理论成果因而没能转化着实可惜,但他还是长期坚持,为生态、子孙后代带来及时的贡献。

道阻且长,行则将至。许清池是“6·18”的“老嘉宾”,前年他的该项目就已展出,然而那时没能对接成功。经过了两年的研究、积累、沉淀,如今对自己的项目更有把握,技术也更加完善,合作也朝着良好的趋势发展。

回望过去,10多年来许清池完全投身科研。放眼未来,有更多的十几二十年科教生涯值得期待。而在当下,他只希望脚踏实地,让眼前的合作项目生根发芽,借此让其他同样有意义的事情遍地开花。

(陈芝/文 陈谋演/图)