2017年6月15日•海西晨报•第A03版•今日关注 晨报记者 叶子申

方柏山当年在浙江大学校门口。

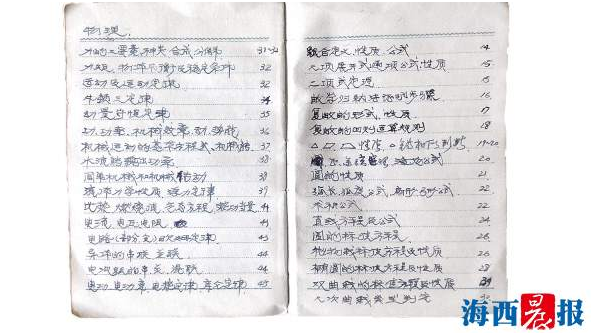

方柏山当年的复习笔记。

厦门大学化学化工学院化学工程与生物工程系生物化工研究所所长方柏山,不断在电脑上翻看过去数十年间的各类照片———这段时间,因为纪念恢复高考40年,它们被数码扫描,重新张贴在校友间的朋友圈上,引发无数人唏嘘。

“那都是过去的青春、美好的回忆。”方柏山在接受晨报记者专访时,指着一张他站在浙江大学校门口的黑白照片感慨地说,他是恢复高考后的第一届考生,在困难与曲折中凭借着自己的努力,最终把握了人生的“新方向”。

当起农民,还代课扫盲

1974年7月,方柏山从莆田的一所高中毕业。和那个时代的其他毕业生一样,毕业后,方柏山开始了漫长的“上山下乡”。“回到农村后,我就当起了农民。”方柏山说,当时,除了“牛耕田”这种“技术性”较强的农活不会干之外,其他的农活,他都干得特别好。

但这显然不是他的追求。“我当时一直觉得心很累,很迷茫,不知道路在何方。”方柏山说。

后来,村里要办夜校。方柏山被村干部叫去,帮助村里“扫盲”,同时也给村里的学生代课。“那时,村里要在小学里办中学,让我去教课,足足教了一个多月。”方柏山说。

有一年,方柏山去福州找父亲。当时,父亲已经听到消息,很快将恢复高考。为此,父亲的同事朋友都在为自己的孩子找题目练笔。“当时,有一道数学几何题特别难解,没人做得出来,我听后感兴趣,就拿来尝试着做。”方柏山说,刚拿到题时,真的很难,不知从何下手。但后来,他回忆起过去上课时老师提到的“添加辅助线”的方式,便决定尝试。没想到,真的被他做出来了。

于是,方柏山便成了别人眼中的“厉害人物”,不少人都请他去帮自己的小孩复习。

复习辛苦,两度神经衰弱

1977年10月,恢复高考的消息公布,举国振奋。方柏山听了之后,觉得特别激动,“生活有盼头了”。

回到老家后,他白天继续干农活,晚上就挤出时间看书复习。当时没有电灯,只有煤油灯,光线特别差,但只要有机会,他都会在微弱的灯下坚持复习到深夜。

后来,方柏山报了一个高考辅导班,距他家有5公里路。每天,他6点就要起床,简单吃点东西,就要走上一个多小时的路去听课。中午如果下课早,就会回家吃饭。

“那阵子复习得特别辛苦,有两次,我得了神经衰弱,走到半路,又拉又吐。”方柏山说,有时候,在教室里听课,会突然觉得恶心,只好走出来,趴在窗户边听。

但这一切困苦并没有击垮他,反而让他变得更坚强。“我当时有个信念,一定要考上大学。”

好事多磨,出现乌龙事件

那一年的高考的确特别不容易。

在方柏山所在的小镇,共有1600人参加高考,但最终只有三十多个人上线,之后还要进入政审体检。一路“过关斩将”之后,方柏山和其他几个人一起,才终于“出线”,入选首批本科。

不过,或许是好事多磨,这过程也充满了曲折。“首先是通知的时候,出了一点差错。”方柏山说,那时,村里是用公社的广播来通知高考上线名单,但他没有听到自己的名字,以为没戏了。后来才得知,他考试时,名字写得太潦草,把“山”写成了“门”。

“乌龙事件”过后,方柏山忐忑地在家等录取通知书。“当时,我分别报考了浙江大学、同济大学和福州大学,根据高考分数进行录取。”方柏山说,一直到那年的大年初三,他才接到录取通知书。

当时,因为春节未过,小卖部还没开门,但方柏山却刚好在散步时遇到了前来送信的邮递员。等到拆开信后,他才终于发现自己“圆梦”了———考上了梦寐已久的浙江大学。