本报记者 王玉婷 通讯员 李颖 欧阳桂莲

记者来到市图书馆古籍修复室、厦大档案馆字画修复工作室,带您了解修复师的神奇手艺

谢华斌正在工作台上给纸刷浆。(本报记者 林铭鸿)

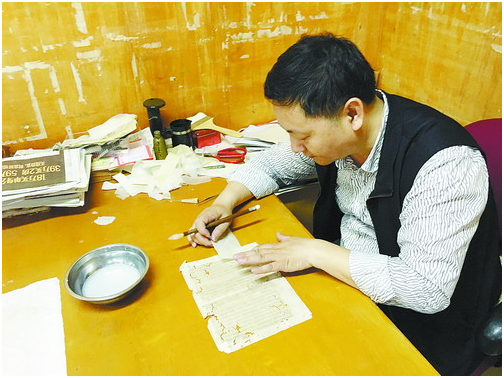

杜亚平正在修复破损书叶。(本报记者 王玉婷)

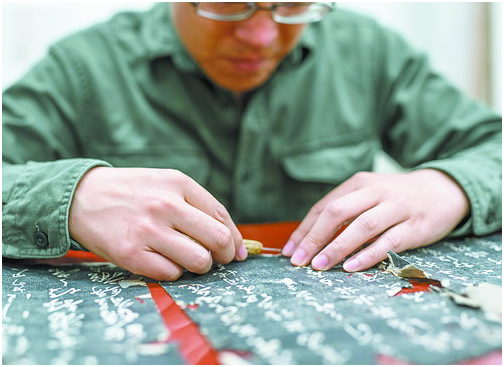

谢华斌在挑平字帖上的褶皱。

谢华斌为图上色彩褪色处补色。

这里安静得出奇,只听得到墙上挂钟的“嘀嗒”声,空气里弥漫着樟木香气,一场“手术”正在进行——配制浆糊、分解书籍、揭开粘连书叶、补书叶、喷水压平……十几道工序下来,破损古籍在他们指尖重获新生,继续留住旧时光里的吉光片羽。昨日,在世界读书日到来之际,记者来到厦门市图书馆古籍修复室、厦门大学档案馆字画修复工作室,带您一起看看,修复师们是如何让残破的古籍、字画“起死回生”。

—— 古籍修复 ——

每本古籍都有生命

每次修复都是一场手术

市图书馆本就安静,而“藏”身三楼夹层最尽头的古籍修复室,是馆内最安静的角落。推开门,一股樟木混合着灵香草的气味扑面而来,两名修复师坐在红木案台前,埋着头,正为残破的古籍书叶做“抢救”,眼神里满是专注。

坐在窗边,正在修复书叶的是杜亚平,今年55岁的他,动作利落干净。“我们要做的,就是在破损处粘贴补纸。”杜师傅指着一个绿豆大小的虫蛀洞,右手握着毛笔,轻沾浆糊后,在破损边缘薄刷一圈,左手迅速粘盖上补纸,再用镊子撕去补纸多余部分,使之与虫眼大小吻合。

“这里面有很多讲究,”杜师傅盯着刚补好的洞,“你看,所粘的补纸要与古籍原纸厚薄、颜色相近,纹路也要相同。”

摆在杜师傅工作台上的,不过是毛笔、剪刀、尺、棕刷这些最简单的工具,修复工作,神就神在这双手上。“手感是很重要的”,杜师傅这样解释,为了练好“手感”,从2007年开始培训做修复工作起,杜师傅就苦练书法,“我是男的,手臂和手腕的柔韧性没有那么好,但要把沾湿、薄如蝉翼的书叶揭起来,是很需要柔劲和巧劲的。”

除虫蛀外,古籍破损的形式还有鼠啮、酸化、霉烂、烬毁等,修复师们要做的,就是采取不同修补方案,将一本本古籍“抢救”过来。

“抢救为主,治病为辅。”杜师傅告诉记者,古籍修复的原则是“修旧如旧”,他们要做的,是最大程度还原古籍原貌,补纸不补字。

修补完书叶,还要对拆散的古籍进行装订。33岁的柯菁正将一摞书叶对齐,由于古籍纸张柔软,这并不是道简单工序。打眼时,要找到原书眼位置,精准地敲下小锤。四个眼打好后,柯菁一秒就穿好针线,用固定针法,娴熟地将书叶缝合成册,经过他们的“妙手”,再加上机器的压平,破损的古籍像被熨斗熨过般平整。“破损程度不同,有时一天也修不了一页。”同是2007年开始接触这项工作,每日重复着相同工序,一做就是十年。“只有真正喜欢,能沉下心,才能坚持下去,”柯菁一脸平静,“修好一本书好像救活一个病人,是很有成就感的。”

—— 字画修复 ——

从来没有“试一试”

上了“手术台”必须完成

字画的修复工作,不仅要“补上洞”,还要保证整幅作品的“艺术完美”。

走进厦大图书馆一楼,就到了谢华斌的字画修复工作室。20平方米的空间内,一张1.6米×3.8米的大红生漆工作台,就占了大部分位置,四周墙壁上,挂满画作。谢华斌指着墙上一幅花鸟国画,“看得出哪里修补过吗?”盯着看了半天,记者找不出一丝修补痕迹。

“补洞”跟古籍修补大致相同,谢华斌轻握马蹄刀在纸边先刮好口子,再小心修补上与原画心一样的补纸,纸片的接缝处,一定要精雕细琢到与原画作的厚度相同。

上完浆水之后,一把用了近30年、从师傅手中传下来的棕刷,蹭蹭几下,用命纸(指的是绢本书画装裱后紧贴绢背的一层纸)托在修复的画心上,速度之快、力度之准,纸上未留下一丝空缝处。“这是要让字画附在命纸上,好上墙待干透之后进行接笔全色。”

谢华斌介绍,跟古籍修复不同,字画修复很多时候,要将作品尽可能完美地还原,也就是说,一旦残缺的是有笔墨的部分,那就需要揣摩整张画作的意蕴,将残缺部分补画上,这就需要修复师具有很好的绘画功底——2005年从厦大美术系国画专业本科毕业后,谢华斌就留校做起字画修复工作。

遇到发霉字画,谢华斌还要给它们“洗澡”。端上一盆热水,用排笔蘸水一遍又一遍淋洗,纸遇水极易破,因此每个动作都有讲究。“水要用纯净水,水温控制在90℃左右。水洗后还要揭背纸,之前装裱过的作品背后一般都有三层纸要揭下。”谢华斌告诉记者,有时候,一个枣大的洞就能补大半天,一件四尺整张千疮百孔的画作需要修复一年。

为了练好字画修复基本功,刚接触这个行业,谢华斌就先洗了半年桌子,“这项工作对工作台的要求非常高,不能有一处污渍。”

“做我们这行都有强迫症,如果字画没修好,留下小瑕疵,心里就结了个疙瘩,难受。”谢华斌笑笑,对于他们来说,从来没有“试一试”,“没有百分百的把握,就不要上‘手术台’,这些珍贵文物一旦没修好,就再也无法弥补了。”