2016年10月27日 星期四

本报记者 林世雄 通讯员 吴奕纯 李静文/图

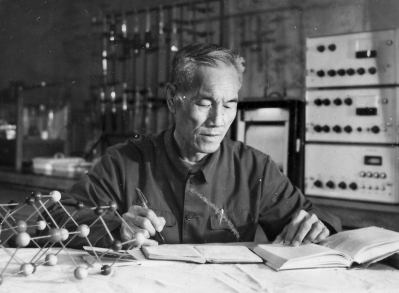

蔡启瑞和他的“东方模型”

“一代鸿儒流水行云铸勋业,百年师表青松劲柏留风仪。”10月11日,中国优秀共产党员、国际著名化学家、教育家,中国催化化学的重要开拓者和奠基人,中国科学院院士,第三、四、五届全国人大代表,全国劳动模范,厦门大学化学化工学院教授蔡启瑞的遗体告别仪式在厦门举行。

蔡启瑞院士于10月3日7时26分辞世,享年104岁。开篇这副高挂在告别仪式上的挽联,正是蔡启瑞先生一生的真实写照。

这位生前说话低柔的厦门同安人有着瘦削坚毅的脸庞和一颗炽热的赤子之心,他被誉为中国催化化学界的“一代宗师”,将一生精力毫无保留地献给了中国的催化化学事业。生活中的他,为人平和、谦逊礼让、淡泊名利,像一股清泉般干净透彻,润泽着人们的心田。

“我怀念你啊,祖国”

1950年4月6日,厦门大学迎来了新中国成立后的第一个校庆。学校收到一封发自大洋彼岸俄亥俄州立大学的电报:“祖国大地皆春,我怀念你啊,祖国!”片言只语,满含对祖国深切的热爱。

发这封电报的正是厦门大学的校友蔡启瑞。

1931年,蔡启瑞以优异成绩考上了厦大化学系(后因病休学两年),获得“免费奖学金”和“嘉庚奖学金”。1937年,学业成绩出类拔萃的蔡启瑞毕业后留校担任化学系助教。

1947年,蔡启瑞作为厦门大学选派的赴美留学生来到俄亥俄州立大学。一间简陋的房子、一张床、一张桌子,就是他全部的生活、学习空间。他刻苦研读,只用三年时间便获得了化学哲学博士学位。

正当他铆足劲,准备回国参加新中国的建设时,却赶上了朝鲜战争。当时美国政府规定,在美国留学的理工科中国学生,一概不许回国。

蔡启瑞连递六次离境回国申请,直到1956年,才拿到离境签证。近年发表的一篇纪念文章提及:蔡启瑞也是当年周恩来总理用美国战俘换回的中国科学家和留美学生之一,这批人中,最著名的就是钱学森。

蔡启瑞日夜收集资料,整理研究成果,把几年来的实验数据拍成照片,准备带回祖国。开船的日期到了,他自己的事却一点也没办理:险金手续没时间办理,他不要了;小汽车来不及处理,他也送给别人;一些不便携带的东西,他全扔了,甚至连再等几天就可以领到一笔优厚薪金的机会他都放弃了。

他说:“我已等了六年,现在一天也不能再等了。”

“国家需要,我愿意转行”

上世纪50年代,新中国的化学工业和炼油工业还十分落后,要改变这一现状,催化科学是关键。但是,我国的催化科学在当时基本上还是空白。

虽然在结构化学研究方面已小有名气,但是,面对国家在催化科学研究与建设方面的迫切渴望,时年44岁的蔡启瑞毅然决定转行从事催化研究。对于一位自然科学家来说,在这样的岁数调整研究方向,意味着一切要从头开始。

1958年秋天,蔡启瑞和他的助手们在厦门大学建立了我国高校中的第一个催化教研室,并从此成为我国催化科学研究的基地之一。对于催化理论,蔡启瑞选择过渡金属化合物催化剂对不饱和有机物及一氧化碳的络合活化催化的作用这一课题,研究、总结出络合催化可能产生的四种效应,丰富和发展了络合催化的理论体系,在国内外产生了重大影响。而后,他又继续在分子水平上研究催化作用和催化反应机理,取得一系列成果。

作为中国催化学科的奠基人,他为我国石化工业的发展作出了重要贡献。他曾多次参加国家中长期科技发展规划的制订工作,主张实行“油煤气并举,燃化塑结合”的能源化工原料技术路线。这一有关大化工的战略设想对国家在相关领域的发展有着重要的指导意义。

正是出于对共产主义崇高理想的信仰、对党和人民事业的忠贞不渝与无比热爱,1978年蔡启瑞先生以65岁之龄光荣加入中国共产党,成为一名优秀的共产党员。

上世纪80年代,蔡启瑞指导下的研究集体,采用原位激光拉曼光谱方法,首次测得氨合成反应条件下催化剂表面主要的化学吸附物种。这一发现成为采用拉曼光谱方法研究催化机理在国际上提供的第一个成功范例。

在70多岁时,蔡启瑞还主持开展了由合成气制取甲醇、乙醇和金属—氧化物协同催化作用本质等的研究,提出了重要理论观点和独到的构思。

即使到了90多岁,蔡启瑞还在紧盯科学前沿,其中,能源问题是他重点关注的问题之一。

蔡启瑞最后的一项研究是——为发展高效燃料电池的质子交换膜另辟蹊径,需要在“有关酶的结构中寻找适合的氨基酸系列”,而这被他的孩子们戏称为“达芬奇密码”。这个寻找、验证和仿生的过程一直进行到2011年蔡启瑞摔倒住院而停止,此时,他已近百岁高龄。

“捷报频传心志坚”

在蔡启瑞的科研生涯中,化学模拟生物固氮酶的研究是他攀登科学高峰的另一个重要里程碑。在这艰苦的跋涉中,他与卢嘉锡先生和唐敖庆先生等协作攻关,在科学界留下一段佳话。

上世纪30年代,蔡启瑞与卢嘉锡同在化学系就读,而后又成为同事和科研上的伙伴。这两位化学界的名师携手奋进,结下了深厚的情谊。

上世纪70年代初,在中国科学院的支持下,蔡启瑞与我国化学界的杰出科学家唐敖庆先生、卢嘉锡先生联袂开展化学模拟生物固氮的研究,吹起向这座神奇的科学高峰进军的号角。

1976年,蔡启瑞在《中国科学》第4期上,发表了著名论文《固氮酶的活性中心模型和催化作用机理》。论文中从催化化学角度提出了固氮酶活性中心模型和电子传递机理的设想,同时还附上详细的图型。论文发表后,在国内外引起了轰动,被国内外科学家称为“东方模型”。

差不多与此同时,卢嘉锡也在福州从结构化学的角度提出原子簇结构的固氮酶活性中心模型。在1978年、1980年第三、第四届国际固氮会议上,我国合成出来的模型化合物的重组生物催化活性,达到当时已公布的世界较高水平。

2001年,卢嘉锡在福州逝世,蔡启瑞痛失一位亲密战友。2008年7月15日,唐敖庆先生也在北京逝世。故友的离去让蔡启瑞十分伤感,为此他曾赋诗一首:“欣闻立项后争先,‘基础’‘支农’宜两兼。固氮玄机凭巧探,‘科坛奥运’盼加鞭!才人辈出风骚领,捷报频传心志坚。故友凋零情义在,岂甘衰朽惜残年!”一片深情厚谊,溢于字里行间。

“德比松劲柏青”

能够使蔡启瑞全身心投入的,除了科研,就是教书育人。

“学如流水行云,德比松劲柏青。攀登跨越高峰,育才灿烂群星。”中科院院士、我国化学大师唐敖庆教授的评价,是对蔡启瑞的学问和师德的最贴切赞誉和写照。

很多学生说,“蔡氏”培养法的一个精髓之处在于:只设目标,不限过程,充分发挥学生的能动性和潜能。“在你碰到困难时,蔡先生又会仔细和大家一起讨论各种可能性。如果你的想法有道理,他会支持你。”

蔡启瑞常教导学生“只唯真理,不唯权威”。福建新大陆环保科技有限公司总经理、总工程师陈健师从蔡启瑞,并和他共事了10年。他记得,有一次,他们几个学生联合写了一篇文章,首次提出光催化的表面吸附氧化机理,准备在国际会议上发表。但学生们心里有个小“隐忧”:在之前的公开文献报道中,是不一样的机理描述方式。于是,他们找到蔡启瑞,请他审查。没想到蔡启瑞非常支持他们,并鼓励说:“如果认为你提出的机理是符合化学原理的,逻辑上是合理的,你完全可以在任何场合,和任何教授讨论争辩。”

蔡启瑞对人才倍加关爱。1990年,陈健出国读博士,跟蔡启瑞告别。蔡启瑞问他要去多久,陈健顺口说:“跟您一样,十年。”没想到蔡启瑞着急地说,他当时身不由己,回不来,才去了十年,“希望你学成就能立即回国,国家有太多的事,需要你们去做”。

蔡启瑞非常注重培养中青年的科研梯队。对于刚上岗的年轻人,他耐心地给予业务指导。遇到科研攻关内容,他深入浅出地予以开导并提出解决思路。他让中年教师挑起重担。他经常说:“我老了,多么想把所有掌握的知识都传授给你们。”

在他的用心带领下,厦大催化教研室不断发展壮大。如今,厦门大学已经形成一个引人注目的化学人才群体,其中有8名中科院院士、6名长江学者特聘教授、3名国家“973”计划首席科学家和18名国家杰出青年基金获得者。

“他如清泉般透彻”

蔡启瑞对于名利看得非常淡。他三次谦让职称的故事在厦大传为美谈。

1956年,蔡启瑞刚回国,根据学术水平,他被评为二级教授。他却向学校递交了降级的申请,因为他认为有的老师资历比他高。他因此成为厦大有史以来第一个自请降级的人。

上世纪60年代和70年代,蔡启瑞教学、科研硕果累累,根据他的才学足可提为一级教授,而他又谦让了。1977年提职称时,僧多粥少,他仍坚持把名额让给系里其他教师。直到1978年,系里老师一致公认蔡启瑞评为一级教授当之无愧,硬评给他一级。但提级时补发的工资他却一直不肯接受,只好保存在化学系。至今,化学系还保留了蔡启瑞历年来发表科学论文所得的稿费、省里发给的科技成果获奖奖金等。

蔡启瑞有4个儿女。上世纪80年代初,常在家的有三代六口人,挤在不到60平方米的房子里。逢年过节,在外地工作的儿子、媳妇、女儿、女婿回来,他只好跑到其他老师家里借宿。学校几次分配房子给他,但他看到学校住房相当紧张,便一次一次婉言谢绝了。直到80年代末学校兴建了大批教工宿舍,他才同意搬进新居。

熟悉蔡启瑞的人都知道,只要有捐款救灾活动,他都踊跃参加,而且每次捐出的数额在校内最多。

2013年7月,99岁的蔡启瑞在病床上向厦大化学化工学院捐出21.6万元。这是他14年前获得“何梁何利基金科学与技术进步奖”的全部奖金,此前他一直想捐但多次遭拒——院方考虑到蔡启瑞的家庭条件,一再婉拒。5个月后,“蔡启瑞教育发展基金”成立,迄今,已收到各方捐款400多万元。

2013年4月6日,时值厦大92周年校庆,厦大首颁该校奖教金最高奖项——“南强杰出贡献奖”,蔡启瑞是两名获奖者之一。颁奖词这样写道:

“在他心里,国家民族为重,个人利益为轻。为了祖国的召唤,他执意回国;为了国家的需要,他毅然转行。他呕心沥血,携手攀登,奠定了厦大化学学科的一流地位。他为人平和,谦逊礼让,如清泉般透彻。他以身作则,提携后辈,像泰山般厚道。古人赞曰:‘仁者寿!’先生以百岁的实践证明古人之云然也!”

“蔡启瑞一生,是追求真理、勇攀高峰、爱国重教、无私奉献、堪称楷模的一生。”厦门大学校长朱崇实在蔡启瑞先生告别仪式上由衷缅怀。