闽南网

亲友等昨送别蔡启瑞院士

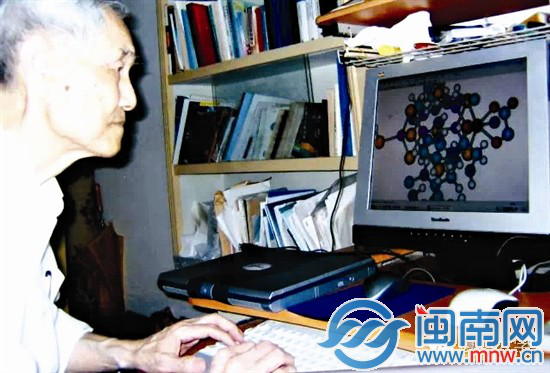

蔡启瑞院士用电脑绘制化学结构图

海都记者林秋燕通讯员欧阳桂莲

海都讯昨日上午10时,中国科学院院士、国际著名化学家、中国催化化学的重要开拓者和奠基人、厦门大学化学化工学院教授蔡启瑞院士的遗体告别仪式,在厦门福泽园敬亲堂举行。蔡启瑞院士于10月3日7时26分辞世,享年104岁。

节省食宿费买电脑病床上仍心系科研

虽为外人眼中的“泰斗”、“院士”,但在学生、同事眼中,蔡启瑞一生却都为人正直,谦虚平和、淡泊名利、学风正派,以精深的学术修养和崇高的人格魅力,展示了一位学术大家的崇高形象,也以自己实际行动感动和影响着每一位学生。他教导学生要秉持严谨的科学态度,不要弄虚作假、夸大其词,“十分成绩写六七分就好”,“不要把集体成绩归到个人”。

蔡启瑞的学生张鸿斌回忆道,1983年,先生获得联合国教科文组织的资助,到国外调研考察交流,一路上紧巴巴地节约食宿费用。到美国后,把节省下来的3000美金让他买一台计算机带回厦门,“当时国内计算机还很少有,蔡先生希望我们能跟上世界的步伐。”

蔡先生以科研为生命的精神也感染了张鸿斌教授。1979年,忘我工作的蔡启瑞病倒了,初步诊断可能是胃癌,他在病榻上给厦大领导写信,为一些重大的问题提出建议。临手术前,还把张鸿斌教授等几个助手召集到病床前,对研究工作做了周密细致的交代,“他说,‘工作要紧,不要为我担心’。” 张鸿斌教授回忆说,手术后的两年里,蔡先生经常发低烧,但他却坚持工作,1982年7月的一个凌晨,他昏倒在地,后经手术抢救才脱离危险。而昏倒的前天晚上,他还加班到深夜两点,手术的前一天还惦记着科研工作,利用报纸上的空白勾画固氮反应机理的图。

“我跟随蔡先生学习工作40多年,受益良多。蔡先生崇高的科研精神和道德风范,为后来人树立了人生的典范。”张鸿斌教授感慨道。

【关于他】

中科院院士、化学泰斗

告别仪式上,一副挽联如此写道:“一代鸿儒流水行云铸勋业,百年师表青松劲柏留风仪”,正是蔡启瑞先生一生的真实写照。

●1913年,蔡启瑞出生于福建省同安县马巷镇,1931年顺利升入厦门大学化学系本科,毕业后留校任教,1947年被选派到美国俄亥俄州立大学深造,1950年获美国俄亥俄州立大学哲学博士学位,后在该校从事博士后研究。

●1949年,远在美国留学的蔡启瑞就热切希望早日回国参加新中国建设。但由于美国政府阻挠,他连续六年递交离境申请,直到1956年才获批。刚刚获准回国,为了赶上最近一班船,他连自己的小汽车都没来得及卖掉,甚至连再等几天就能拿到的工资和奖金也不要了,毫不犹豫地选择回国。赴美留学期间,蔡启瑞在有机化学、结构化学及结晶化学理论研究方面已有相当的成就。为了国家的需要,他毅然改变自己的研究方向,从零开始转向催化研究,勇于创新的他终成享誉中外的催化科学泰斗。催化科学是改变新中国化学工业和炼油工业落后的关键。

●1958年秋,他与同事们在厦大建立了中国高校第一个催化教研室,此后,蔡启瑞深入催化机理研究,提出络合活化催化作用的理论概念,极大带动了中国催化学科的发展。上个世纪70年代末,他带领团队开展了酶催化和非酶催化固氮合成氨的关联研究;上个世纪90年代,他带领团队完成了合成气制乙醇催化机理的研究,被评价为中国碳一化学最重要的进展之一。

●1980年,蔡启瑞当选中国科学院学部委员(院士)。他还曾获三次国家自然科学奖,这是国家含金量最高的奖项。