2013年5月13日星期 一

临近毕业季,导师带着学生在咖啡屋讨论论文。

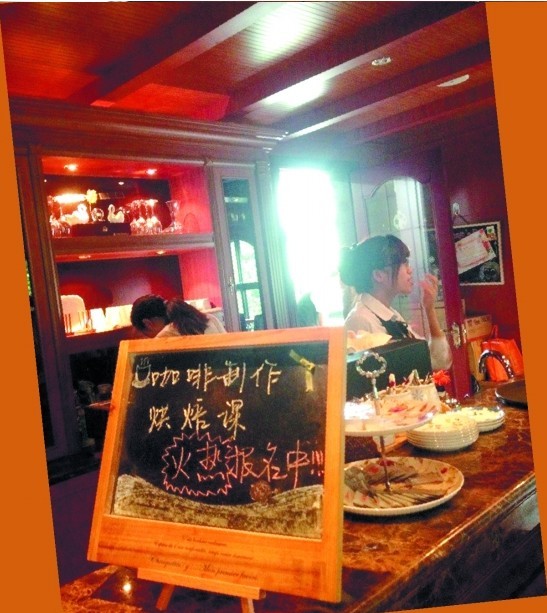

映雪咖啡屋成了学生实践基地,在这里,学生教老师煮咖啡。

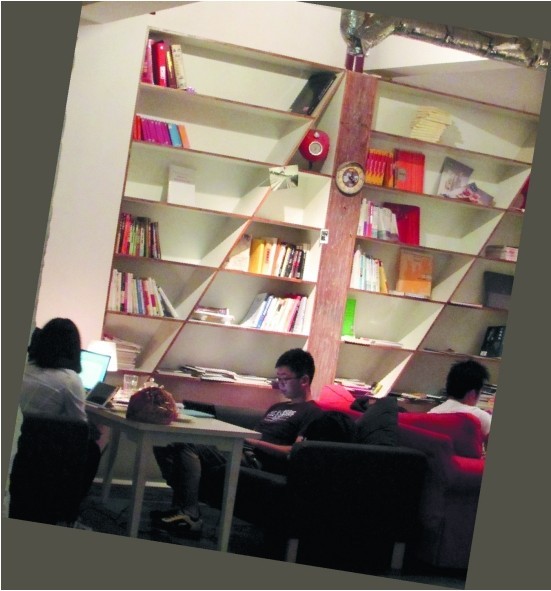

咖啡屋成另类自习室,许多学生一坐就是一整天。

提及教育、学术,许多人会肃然起敬;提及咖啡、咖啡屋,许多人想到的是休闲、小资。如今,在有“全国最美校园”之称的厦门大学里,教育和咖啡有了交集:从2007年出现第一家,到今年4月最新的一家,校园内大大小小的咖啡屋已近20个,其中,既有校外人士、后勤集团经营的,也有学生、学院自主经营的。

走在厦大校园内,你甚至可以在百米之内遇上两家咖啡屋。高校内出现如此密集的咖啡屋,在国内并不多见。

□早报记者 王琼瑜 文/图

校内咖啡屋一家接一家

学生点杯饮料自习一天

清晨7时许,大三的纪小菲拿上书走出宿舍。她打算去图书馆内的凤凰花咖啡屋自习一整天。图书馆8点开馆,但咖啡屋9点才营业,所以她先在咖啡屋外找了一个座位。自习了一会儿,同样是学生的营业员来开门了。没有校外咖啡屋的客套,营业员记下纪小菲点的5元一杯的速溶咖啡后,便忙开了。纪小菲找座位坐下,翻开书本开始学习。

不一会儿,纪小菲点的速溶咖啡送上来了。虽然打算从上午坐到晚上10点打烊,但她并不打算再多消费。营业员同学就那么几个,对常来的同学多少有点印象,因此很有默契地为纪小菲另倒了一杯满满的柠檬水。

学校图书馆里有咖啡屋,这还是让纪小菲蛮意外的。“轻松,不像校外咖啡屋‘付钱买服务’那般赤裸裸。”这是她喜欢校内咖啡屋的原因。

实际上2010年开张的凤凰花咖啡屋并不是厦大的第一家咖啡屋,开启厦大校园咖啡文化的是化学化工学院在2007年建立的首个学院咖啡厅,化学化工学院的师生会聚在这里喝咖啡,交谈各自的课题进展、科研思路。对学生而言,面前的老师少了三尺讲台上的距离感。时任化学化工学院党委书记的金能明曾说过,学院办咖啡厅的目的就是希望建立一个学术交流平台,营造学院宽松的交流环境。

除了凤凰花咖啡屋,厦大还有另外两家隶属共青团厦门大学委员会、由学生团队经营的咖啡屋:2008年开在芙蓉湖畔的湖畔咖啡屋、今年4月在芙蓉隧道内新开的惜夕湾咖啡屋。厦大团委之所以在校园内开这3家咖啡屋,除了为师生们营造一个轻松的去处,还为了给学生一个锻炼平台。这3家咖啡屋都是由学生团队自主经营、自负盈亏,负责人多数是高年级学生。起初,团委面向全校发出“征集令”,有意向的学生三四人自由组队,提交策划书、面试,最优秀的团队才能获得试营业的权利。

经营者和员工多是学生

并不以盈利为主要目的

虽然获得咖啡屋经营权的团队是几十支参赛队伍中最优秀的,但对经营的学生来说,经营一家店还是有些挑战。陈莫(化名)是校内咖啡屋经营者之一,经营之初,除了上课、睡觉,他的其余时间都用在了咖啡屋身上。

“租金低、客源固定。”陈莫说,相比校外经营,在校内经营咖啡屋有种种优势,但固定的客源就要求服务要到位,一次不好的服务可能会在小圈子里迅速扩散。咖啡屋的员工都是在校生,基本都没有经验,除了要培训,打破杯子等日常损耗也比别家多。虽然每个进来的同学都会点一杯饮料,平均价格10多元,但很多同学一坐就是一晚上甚至一整天。咖啡屋的前期投资由学校负担,但陈莫他们每个月要向学校上交一定的物资折旧费,而每个员工每小时的报酬是10元左右。

陈莫说,学生自主经营的咖啡屋前期都要亏损半年至一年,时间长了,才能实现“微利”。“微利”这一说法得到了校内另一家咖啡店店长的认同。1921咖啡是厦大校友回母校开的,店长小朱说,1921的月营业额高时可达6000元,低时则不足3000元,整体来说,只有微利可言;而他参与管理的兼做书店的厦大时光咖啡屋,因为卖书,营业额总是高过1921咖啡,“可见,学生爱书胜过了咖啡”。

盈利与否是每个商家关心的问题。但事实上,厦大校内学生经营的咖啡屋不以盈利为主要目的。因为经营相对成熟,湖畔咖啡屋目前已摆脱亏损状态,今年3月第二次以降价的形式减少盈利,并开始了不强制消费。就连校外资本注入的1921咖啡屋,店长也坦言“在学校里开咖啡屋,盈利就不是主要目的”。

虽然不以盈利为主要目的,但做大做强仍是这些咖啡屋共同的希望。为此,凤凰花咖啡屋在门口摆放了小黑板,每日写着优惠信息;1921咖啡屋摆上了吉他、钢琴,偶尔承接学生团队活动;新开的惜夕湾则打算引进投影仪,布置免费的小会议室……

有历练有赚钱也有包容

小小咖啡屋影响大世界

从“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”到大小事务亲力亲为,陈莫告诉自己,只要能把咖啡屋经营好,其他事就都能做好。陈莫还把“咖啡屋”纳入了自己的职业生涯规划,原本想毕业就创业的他因为这些历练,决定先找一份稳定的工作,待到三五年后有一定的资金,再开店创业。

相比陈莫长远的打算,在咖啡屋打工的李颖棠可没有想这么多。和大多数前来打工的同学一样,这个大三的学生只是想在课余时间赚点零花钱:一星期上一次班,一次也能赚到近百元。第一次拿到赚的钱,李颖棠激动地和舍友“搓”了一顿,后来的收入则被攒起来,为心中那场全自费的毕业旅行做准备。

能成为咖啡屋老板、员工的学生毕竟是少数,对于厦大大多数师生而言,校内咖啡屋对他们最大的影响是让他们多了一个选择。“别样自习室、研讨室”成了大家对咖啡屋的认同,每天像纪小菲一样,在咖啡屋一坐一整天的学生不在少数。管理学院的映雪咖啡屋原则上只对教职工开放,但在临近毕业季的5月,这里常有导师带着学生前来讨论论文。在轻松的环境中,同学们也更敢于提出自己的想法和见地。

对于旅游与酒店管理系的学生而言,映雪咖啡屋有着另一番涵义,因为这里也是他们的实践基地。管理学院院长沈艺峰为此投入了大量精力,他最关心的是如何把咖啡屋和学院的教学科研工作结合起来。为了给学生充分锻炼的机会,咖啡屋的事务都由旅游与酒店管理系的师生一手操办,而同学们也乐于接受这个理论联系实际的机会。

不过,正当许多人为咖啡屋摇旗呐喊时,校园内也出现了这样的声音,“一杯咖啡可以让我吃3顿饭,我为什么要浪费这个钱?”但诚如一个走进咖啡屋的博士所言,一个学府多一种讨论、多一份包容,又何尝不是一种进步。

■链接

厦门咖啡文化

已有百年历史

据不完全统计,目前厦门有2000多家咖啡店(包括经营咖啡的饮品店),已成为全国咖啡店密度最高的城市之一。近日,相关部门更是将“咖啡师”列入厦门紧缺工种名单。

厦门文史专家何丙仲介绍说,咖啡在鸦片战争后传入厦门,逐渐为市民所接受。上世纪30年代,鼓浪屿“华侨喝咖啡”成为一种时髦。普通人虽不能像华侨一样品咖啡,却也乐于谈论咖啡。有一天,一邵姓少年和同学正在谈论咖啡,有同学问“鼓浪屿谁家咖啡最好?”立刻有人回答道“都说林文庆(注:厦门大学第二任校长)家的咖啡最香”。

“听说林文庆最近在推崇尊孔读经,我们何不登门请教一下?”虽然不懂《论语》,但邵姓少年和一名同学一心想喝“鼓浪屿最好的咖啡”,于是敲响林家大门。林文庆看这两个少年年纪轻轻,却喜欢《论语》,心里甚是高兴,于是让人送上咖啡,开始为少年讲解《论语》……这名邵姓少年晚年定居菲律宾后,总为自己年少时欺骗了大教育家林文庆而惭愧,于是就把这件事写进了回忆录。