古籍修复人员细心修复古籍上的破损。(本报记者 林铭鸿 摄)

厦大图书馆修复古籍的地方叫“文献保护与修复工作室”,藏在图书馆一楼的一个角落。它说不上隐秘,隔着一个小花圃,就是校园小道,人来人往。

上周的一个早上,古籍修复师张育梅开始工作,她小心翼翼地托起一张泛黄的书叶,上面散布密密麻麻的虫洞,每个像芝麻那样大小。

和窗外那些匆匆要去追赶最先进的科学的年轻人相比,这里似乎是另外一个世界,古籍修复师们是往回走——日复一日和千百年前的时光打交道。

修复古籍 第一步是学会打糨糊

昨天的揭牌仪式,将张育梅和她的同事拉到聚光灯下。厦大图书馆古籍特藏与修复部主任刘心舜说,其实,厦大一直都有修书人,2009年,厦大图书馆获批全国古籍重点保护单位,古籍修复从此走向规范。

厦大传习所目前七位古籍修复师中,只有90后张竹悠具有文献保护与修复方向专业背景——在中国,古籍修复和书画装裱一样,是一项传承了千百年的手艺活,成为大学里的一门学科,也是2007年“中华古籍保护计划”实施之后的事。其他人都是半路出家,有学中文、历史、图书馆学的,也有学美术的。刘心舜说,古籍修复师不只是修书,他们还要根据文献价值、载体特点等做出判断,制订适宜的修复计划等,因此多学科背景也很重要。

这些年,厦大陆续把古籍修复师送出去学技艺。读中文的张徐芳到中山大学图书馆参加古籍修复培训,她的第一课是打糨糊;而且,单是打糨糊,就学了几天。

张徐芳说,古籍修复的大忌是化学添加剂及含酸材料,因此,古籍修复的糨糊,都是修复人员亲手调制,连调糨糊的水,也都讲究到只用蒸馏水或纯净水。糨糊有不同的调配方式,厦大是用小麦淀粉和过滤后的纯净水按一定的比例混合,隔水加热并不停搅拌,直到呈透明糊状。

这一步骤看似简单,其实不容易:要掌握原料的比例、水的温度、冲水的高度、时间、力度……而对温度与浓度的精准把握全在经验。

有专门纸库 存储不同的修复用纸

被送到修复室的书病因各种各样,被虫蛀、鼠啮、霉蚀、酸化、磨损后,有的脆弱不堪,它们需要古籍修复师的妙手来延续生命。

古籍怎么修复?大部分都靠手工。传统手工修复书叶的方法是在破损处粘贴补纸,即先用毛笔在破损边缘刷上适量的稀糨糊,粘上补纸,再撕去多余的补纸。厦大图书馆古籍修复师陈志梅强调:要撕,不能用刀裁,这样可以尽可能地保留补纸的纤维。

上周,张育梅展示的是手工纸浆修复技法,它很适用于补虫洞——把手工纸撕成碎片后再用搅拌机搅拌成纸浆,调配不同浓稠度,用滴管滴入虫洞,这相当于补洞,不托裱。

纸张也是古籍修复的一个看点,无论是补纸还是手工纸浆,纸张都必须是手工纸。厦大图书馆有专门的纸库,存储不同的修复用纸,而且价格不菲,譬如说,一张69厘米×139厘米的手工纸,价格有可能三位数。厦大用在补纸的费用上已有几十万元,而且,随着生产手工纸的作坊越来越少,各种类型的修复用纸再贵也得买,也得尽量囤货。

“粘连”是古籍修复师们经常会遇到的顽症。陈志梅说,根据前辈经验,对付的办法就是——揭,将书叶与书叶分开,根据粘连程度不同,有干揭、湿揭、蒸揭等不同方法,其中以蒸揭技术最令人瞠目——古籍的书叶本来就脆弱无比,居然还能蒸?

陈志梅说,蒸的核心就是火候的把握——在古籍外面包上旧纸、裹上毛巾,隔水蒸,火候的掌握全靠经验,蒸的时间长了,蒸汽冲击书叶会对古籍的纤维造成破坏;蒸的时间短了,又起不到作用。总之,时间一到就得赶紧取出来,剥开包裹的毛巾和旧纸,用竹起子小心地将纸张与纸张分开,力道重了会伤纸,下手慢了又会错过热乎气儿,让分离难度加大。

快与慢,轻与重,都在毫厘之间,都在修复师的手里。

修复这个行当有一些规矩,修旧如旧是头一条,还有一些规矩可能出乎人意料,例如,不是修得天衣无缝,而是必须能体现修补过的痕迹,所以,补纸颜色不能和原纸完全相同,遵循“宁浅勿深”的原则,此外,要遵守最小干预原则,防止过度修复,补纸不补字,残缺字迹不补全。

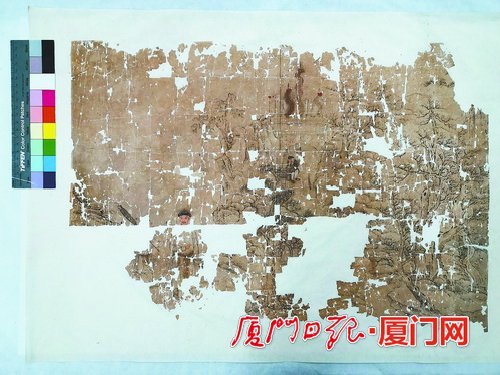

《至谊堂实纪》修复前后。(厦大图书馆 供图)

挑战“酥皮点心” 把小至米粒的碎片拼接归位

古籍所有病症中,絮化、脆化属于危症,得了这两种病,古籍的书叶就像“酥皮点心”一样,摸不得碰不得。

两年前,厦大古籍修复师曾在杜伟生老师的指导下,挑战“酥皮点心”——一份记录福建安溪李光地一家被劫经历的手稿《至谊堂实纪》,大约完成于300年前。

李光地是安溪人,清代康熙理学名臣,协助平定三藩之乱。厦大历史系的师生在做田野调查时,在李光地的二伯李日燝的后代手里,发现了《至谊堂实纪》,被认为兼具文史价值和文物价值,为研究清初安溪县乃至闽南地区社会状况,提供翔实史料依据。

《至谊堂实纪》被送到厦大时,就是惨不忍睹的“酥皮点心”——已经脆化为很多细小的碎片,有的寸许,有的也就大米粒儿一般。为了这道“点心”,厦大图书馆七位修复师全部上阵,用了三个月的时间,完成了《至谊堂实纪》十九件(页)字画艺术品的修复。

怎么修?陈志梅说,就好像拼图高手,把裱件拆开,小心翼翼揭开每一层,兜住它的碎片,再耐着性子,付出几倍、几十倍于普通修复的时间,把这些碎片拼接归位。她说,拼碎片的时候需要平心静气,有可能你吹一口气,碎片就飞了。

古籍修复师们喜欢“古籍医生”这个说法,残缺的书就好像一个人缺手、缺脚,古籍修复师修完之后,要使它手脚齐全,重新站立。28岁的张竹悠说,原本不能看的书,现在能看了,古籍修复就是为了让这些文化遗产得到延续,让它们的寿命得到延长,然后让以后的人能够看到这些东西,而存在的一种工作吧。

(文/本报记者 佘峥)