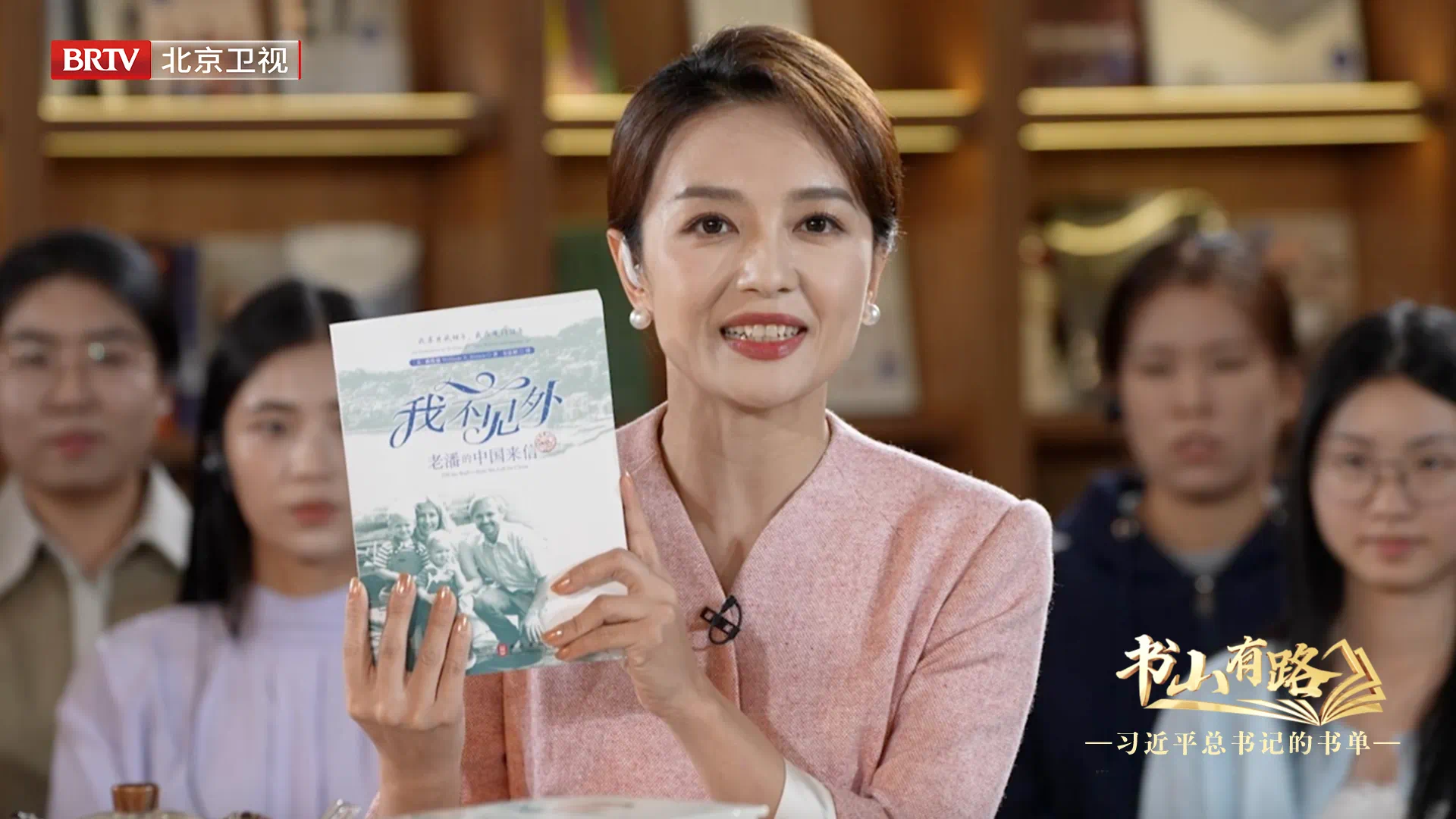

2019年1月,厦门大学管理学院的美籍教授潘维廉给习近平总书记写了一封信,并且随信赠上了自己新出的书——《我不见外——老潘的中国来信》。当年2月1日,潘维廉教授收到了习近平总书记的回信,回信中称潘维廉的“这种‘我不见外’,我很赞赏”。

2024年12月27日,北京卫视20点20分,《书山有路——习近平总书记的书单》第六集,从习近平总书记的回信展开,品读潘维廉教授书中对中国的“不见外”,从潘维廉一个不见外的朋友,看一个不见外的国家,展望一个不见外的世界。

一位不见外的朋友

《我不见外——老潘的中国来信》精选了47封潘维廉自1988年在华生活的30年来,写给美国家人朋友的私人信件,于2018年,即改革开放40周年之际集结出版,从一个长期在华生活的外国人的独特视角,记录身边发生的中国故事。

在这些故事当中,可以看到潘维廉一家人是如何突破文化冲突的壁垒适应中国的生活,如何为改变身边人对中国的看法而环游中国,如何与中国人民交朋友等等。故事情节鲜活而温馨,通过有笑有泪的小故事,全面立体地展现了改革开放后中国的伟大变革。在这30多年间,潘维廉也逐渐成为了中国不见外的好朋友。

1999年,潘维廉罹患癌症在香港住院,病情严重,时任福建省代省长的习近平派了两位同志看望潘维廉,表示希望潘维廉恢复健康尽快回家,这个回家不是回美国,而是指回厦门,回福建。20年后,2019年两会期间,习近平总书记依旧牵挂潘维廉的病情,询问福建省代表团,潘维廉退休了没有,身体好吗?在潘维廉心中,习近平总书记就是“最中国的中国人”。

2001年11月,潘维廉荣获“福建省荣誉公民”称号,时任福建省省长的习近平亲自为他颁发证书。当天晚宴,潘维廉和妻子与习近平同桌用餐,并谈起如何向世界讲好中国故事。正是有了习近平总书记的鼓励,潘维廉开始写一系列关于中国的书,《我不见外——老潘的中国来信》也应运而生。

一个不见外的国家

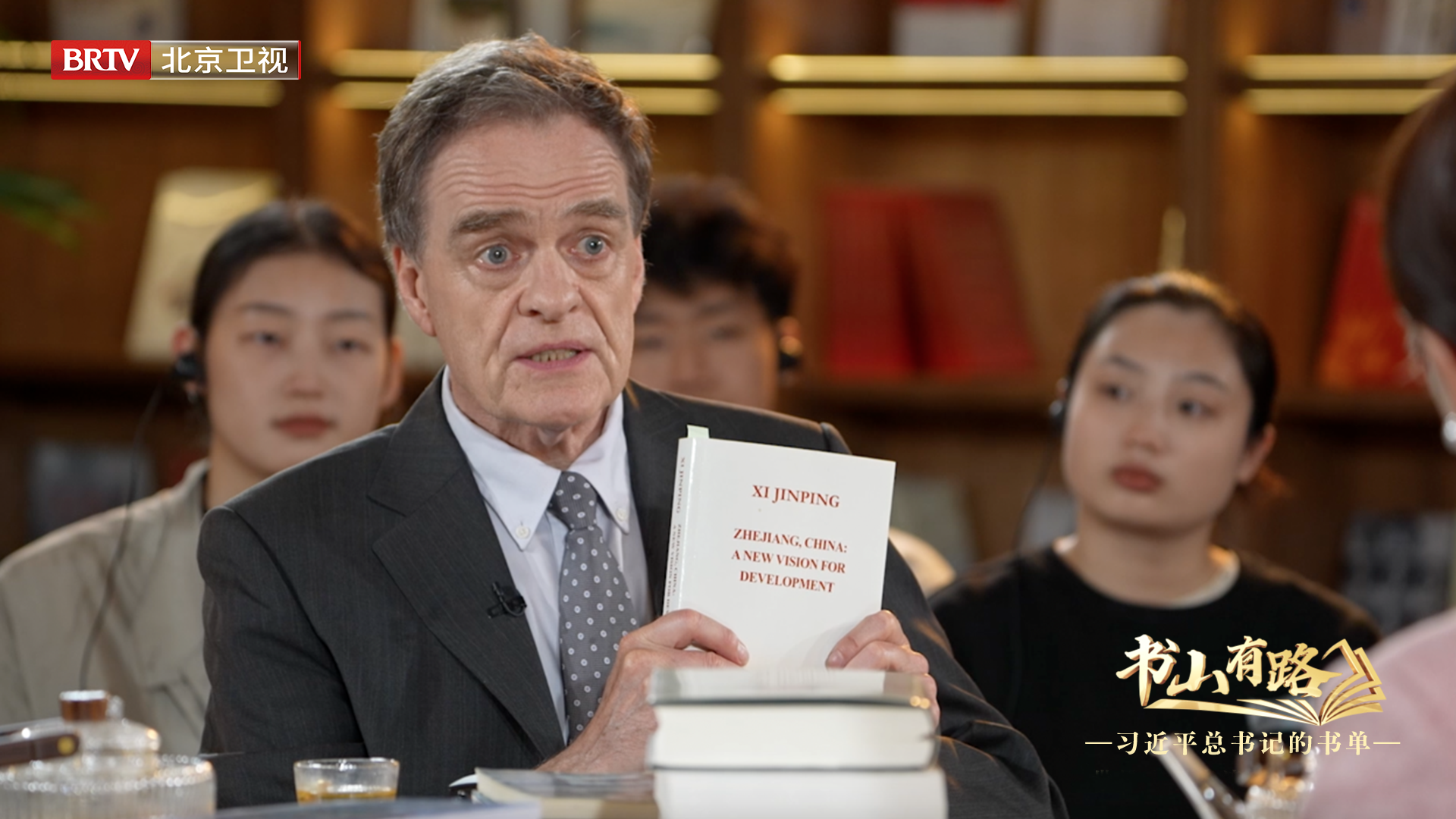

潘维廉和《习近平谈治国理政》的英文编辑大卫·弗格森都在中国生活多年,遍访中国各个角落,亲身感受到了中国的巨大变化。而这背后,是中国之治的强大支撑。

潘维廉在中国一共走了近20万公里,去过许多偏远地区,但无论走到哪里,都看到习近平总书记的照片。潘维廉心中,习近平总书记也非常不见外,足迹踏遍全国,深入各地了解当地情况,帮助当地发展,他认为,习近平总书记是中国的“赤脚书记”。

中国传统文化中的“和”是通向中国文化要义的一把钥匙。不见外的国,其背后是一个不见外的文化和一个不见外的文明,中华民族的文明特性决定了中国不见外的特性,是文明的力量在发挥重要的作用。

一个不见外的世界

2024年,中非合作论坛上,习近平总书记说“现代化的路上,一个都不能少,一国都不能掉队”,这句话与建设小康社会时说到的“建成小康社会,一个也不能少,共同富裕的路上,一个也不能掉队”,有异曲同工之妙。或许中国所提供的治理之道,不仅仅是治国之道,某种程度上也提供的是一种通往未来的理想方案,这种方案或许也会更加推己及人。

习近平总书记在中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年的纪念大会上指出“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通”,其实国家和国家之间的友谊,说到底,是人民和人民之间的友谊。

中华文明从古至今都有一个美好的希冀,即世界大同。在天安门城楼上有两句口号,一句是中华人民共和国万岁,另一句是世界人民大团结万岁,“世界人民大团结”,即是中国传统文化中天下一家的理念,期盼让世界变成一个不见外的世界。