1931年,厦大学生请愿团赴广州,与中山大学学生联合组织示威游行,呼吁抗日救国。(资料图)

1938年假期,厦大赴瑞金抗日宣传队的合影。(资料图)

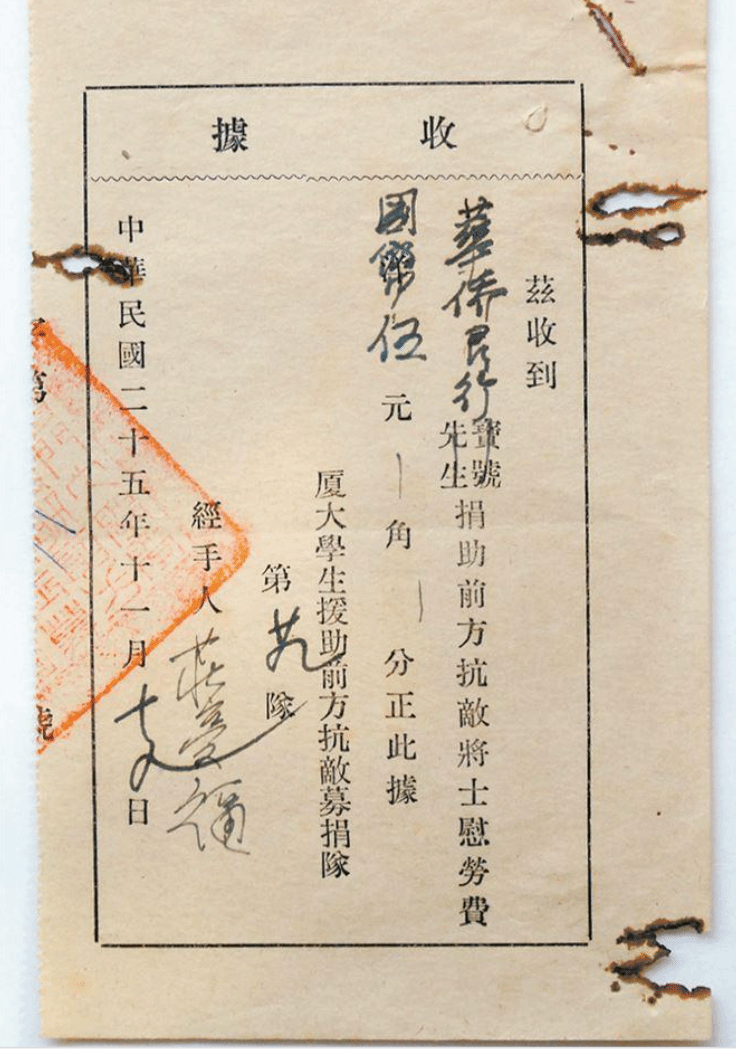

1936年11月,厦大学生援助前方抗敌募捐收据。(陈亚元 供图)

1938年3月至1940年冬,厦大学生救国服务团到新桥、馆前等地宣传抗日救亡。图为长汀县南山镇中复村古民居中保留的抗战时期厦大师生所作的抗日宣传画。(资料图)

近日,本报携手《桂林日报》,为厦大英烈易元勋寻根寻亲,有了圆满的结果(详见本报7月23日A05版)。

在为易元勋寻根寻亲的过程中,记者同步翻找厦门大学的相关历史资料,发现易元勋背后,还站着许多厦大学子——他们以笔杆作枪杆、以稿纸为战场、以宣传为号角,激发民众团结抗日,尽显青年赤忱之心。

以中英法德四国文字

痛斥日军在东北的暴行

“九一八”事变后,山河飘摇,厦大学子决心“抛下书本一致向前奋斗”。

1931年9月30日,学校的教职员及学生组织起“抗日救国会”,致电国际社会,要求对日宣战,促进和平一致抗日。《江声报》报道称“一时沉寂之厦大,极见激昂”。当年10月6日,厦门大学召开各中等学校学生代表大会,成立“全厦学生反日救国联合会”,厦大随之成为厦门学生抗日救国的核心。厦大校内各种抗日宣传组织风起云涌。当月,厦大全校学生暨全体教职员在该校大礼堂召开追悼东北罹难同胞大会,并讨论组织救国义勇军。随后,该校军事训练委员会将700余名师生分别编入义勇军、救护队,加紧训练。

10月8日,厦门大学教职员抗日救国会以中、英、法、德四国文字,发表《厦门大学教职员全体为日本侵占满洲敬告各友邦人士书》,痛斥日军在东北焚掠屠杀的暴行。

抗日救国会成立后,厦大师生积极发表时论,揭露日本侵华野心,讨论救国路径。1931年10月2日,厦大学生抗日救国会还专门请来法学院教授丁作韶博士,在群贤楼大礼堂公开演讲中日问题。时任厦门大学图书馆职员的秦贤行曾在1932年6月16日和11月5日两次借阅《满洲忧患史》,该书梳理当时东三省的历史与现状,揭露日本侵略我国东北地区的过程和野心,从而激励全体国民的爱国斗志。秦贤行也正是通过阅读史著,从而培植起勇于付诸行动的爱国热忱。

资料记载,1931年11月,以厦大地下党组织为领导核心的“厦门学界反帝大同盟”成立,他们走上街头,开展反日宣传,呼吁抗敌救国,并组织请愿团南下广州、北上南京,吁请当局出兵抗日。厦大师生还积极捐款作为“救国储金”。1936年,全校师生为激励和援助绥远前方抗敌将士,发起捐薪及募捐活动,教职员月薪在五十元以上者,捐一日薪水,五十元以下自由认捐,学生每人捐款五元。同时组织人员分30队赴漳州、泉州等地向社会募捐,慰劳前线将士,支援抗敌。

入乡壤启民智

敲响民族危亡的警钟

1937年,抗日战争全面爆发后,国家危难,战火频仍,厦大选择坚守福建,内迁闽西长汀办学8年。这八年中,不少厦大师生积极投身抗日救亡运动,其中一项重要的工作就是开展爱国教育宣传,开化民智。

1938年1月16日,厦大内迁复课前一天,救国服务团即组织全校两百余名同学分成二十队四处宣传,服务团常务干事许荣度在《一年来厦大学生的救亡运动》(刊登于1939年1月1日《厦大通讯》第一卷第一期)一文中写到,“每一条长汀较为热闹的街道都挤满了人,每一个听众都用好奇的眼光倾听着……这是抗战以来古长汀的第一次警钟,这警钟将震动成千上万的长汀同胞,全长汀在抗战序幕中永远地觉醒了。”

厦大师生走上街头,深入农村,采用演讲、教唱救亡歌曲、演出话剧、搞漫画展览等形式,广泛深入地宣传日本帝国主义的罪行、中国人民实行全面抗战的意义。当时就读于厦门大学教育系的著名教育家潘懋元教授曾在接受采访时回忆,“每个周末,我们都要到农村宣传抗日,那时候,日本的战机经常来轰炸,有次还把长汀那条最繁华的街烧毁了,但这并没有让我们退怯,我们坚持抗战宣传,飞机一来,我们就躲进了山洞;飞机一走,我们又出来宣传。”

《国立厦门大学战时后方服务团假期工作队报告书》记载,1939年暑假,厦大组建了“国立厦门大学战时后方服务团假期工作队”,深入到最广大的民众之中,在长汀偏僻的山村点燃了抗日救亡的火种。他们各有分工,有负责慰劳出征军人家属与家庭访问的,也有负责抗战画报展览工作的,偏僻的长汀村庄散布着穿黄衣、戴竹笠的队员们,他们就“像熔炉中的炎火的热烈”。一路上队员们不停演说抗战的意义与兵役的重要,晚上便演出话剧、教孩童唱抗日歌曲,用最简明易懂的形式讲述日军暴行,唤醒民智。“我们目睹这群没有受过国家教育的乡村大众在接受着我们的‘抗战教育’,真是快乐极了!血也沸腾了。教唱的拼命教唱,讲解的讲解,有的声音都嘶哑了,仍在滔滔的讲着,喊着。”这些封闭的山村,因厦大师生的到来而掀起了救亡的波浪。

除在长汀的宣传外,1938年8月13日,一行18位厦大学子高唱着洪亮的救亡歌曲,翻越崎岖不平的山道抵达瑞金宣传抗日。他们在瑞金教儿童唱抗日歌曲,将救亡的歌声传遍瑞金每一角落;服务团常务干事许荣度看到创编的戏剧让千余名瑞金军民惊叹,演出结束后仍在雨中久久“鹄立不动”“恋恋不舍”,十分触动,认为“充分表现中华民族在国家生存千钧一发的危机中,已经一致觉醒起来了”。9月19日,18名闽南工作队的成员又踏上宣讲的道路,两个月内“走遍了闽南每一角落”,每到一地,召开群众大会、演出街头剧,向沿海民众揭露日军暴行,号召“以血与肉保卫大福建门户”。

三份刊物应运而生

备受好评供不应求

除口头宣传外,厦大师生明白“把握心坎里救亡的呼吁,从文字上广播给本地民众和全国同胞”“用我们的笔,书我们的能力,在大时代里说‘良知’所要说的话,做‘良能’所当做的事”(《唯力》创刊献词)。因此,《唯力》《汀江日报》《厦大通讯》等刊物应运而生。

1938年3月13日,战时后方服务团创办了一个以宣传抗日救亡为主旨的学生刊物《唯力》,出版委员会诸君在创刊献词中提到“唯力”一名的来由:“我们的战争是全民抗战,唯有全体民众动员起来,唯有集合全国的一切人力、财力、物力,才能打破中华民族的历史难关。”

《唯力》在版面设置上,内容多样,包括时事评论、抗战诗词、专论、专题研究、日本研究、外论介绍、文艺、书评、时事述评、厦大动态、通讯、读者信箱、长汀社会等。《唯力》出刊后备受社会各界的好评和鼓励,每期供不应求,乃至远在千里之外的西南图书馆和中央图书馆都曾来函索存,出版委员会曾以三倍于原价的价格,向拥有第一、二期《唯力》的读者征购,竟然一本也征求不到。

在厦大支持下,长汀还于1938年创办了《汀江日报》(1939年2月更名为《中南日报》),一位在长汀读书的学生在《母校迁汀后对于长汀社会之影响》(《厦大通讯》第2卷第3、4期,1940年4月20日)一文写到,该报消息灵通,畅销闽赣,用浅白语言系统介绍科学、经济、教育等知识,把大学课堂延伸到田间地头,“极受一般社会人士欢迎”。旅汀厦大同学会1939年1月1日出刊《厦大通讯》月刊,登载厦大消息,各地毕业同学会的动态以及各毕业同学的生活状况,为的是“发扬固有精神开拓光明前途,一方面各尽所知各尽所能,负起建国的一部分责任。”(《厦大通讯》创刊号,1939年1月1日)。

厦大师生以刊物为舟,把抗战的呼声、现代的知识与大学的精神一并载入长汀、传至四方,这不仅为西南大后方和东南前线注入了持续的思想活力,更在最黯淡的岁月里树立了“大学与国运同在”的范式。

(记者 唐俐)