近日,中国科学家在脑机接口领域取得重大突破,成功研发出如头发丝般纤细、柔软可拉伸、可自由驱动的“神经蠕虫”电极。这一成果由厦门大学柔性电子(未来技术)研究院谢瑞杰助理教授联合中国科学院、东华大学团队,历时五年完成,并发表于《Nature》期刊。未来,脑机接口技术将助力实现瘫痪患者用意念控制电脑、假肢,失语患者“开口”说话,让“心想”到“事成”不再遥远。

厦门大学柔性电子(未来技术)研究院助理教授 谢瑞杰:(电极)它是很细的一根线,像头发丝一样,你看随意去拉伸,几乎不用力就可以拉出来,一端去连后端的硬件传感设备,另外一端植入到脑子里,植入到哪可以根据你的应用需求。比如说想拿它治疗重度抑郁或者癫痫,你就植入到前额叶,如果说想做运动控制或者其他外骨骼之类的(控制),你就植入到运动控制区。

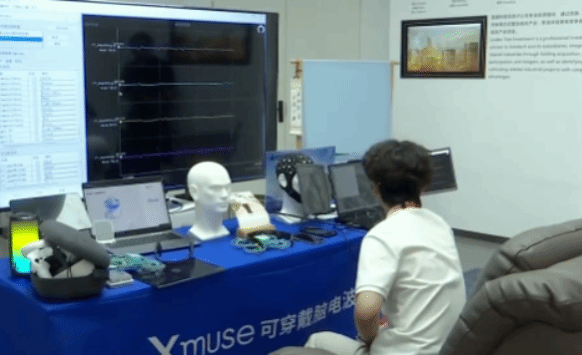

脑机接口技术,就是在大脑与外部设备之间建立一种连接通道,让大脑能直接控制外部设备,或者让外部设备向大脑传递信息。谢瑞杰介绍,在脑机接口等神经接口系统中,电极是连接电子设备和生物神经系统的核心界面传感器,也是脑机“接口”的核心。然而,过去植入式电极都是“静态”的,植入后只能“固定位置、局限采集”,所监测的信号比较有限。如果电极的材质较硬,植入大脑后还可能对大脑的神经细胞产生损害。

厦门大学柔性电子(未来技术)研究院助理教授 谢瑞杰:脑子里面有上百亿个神经细胞,每个细胞都是有它作用的,如果要完全去弄懂它的信息,最极端的就是我们监测每个细胞的信号,每个细胞相互之间的距离也就100微米,要在这么有限的空间内布这么多电极,是做不到的。我们目前这个电极的分辨率可以达到200微米,可以去监测植入的这个区域所有细胞的电信号。此外它是一个柔性、可拉伸的(材料),可以随着脑子动,不会对它产生很大的损伤。

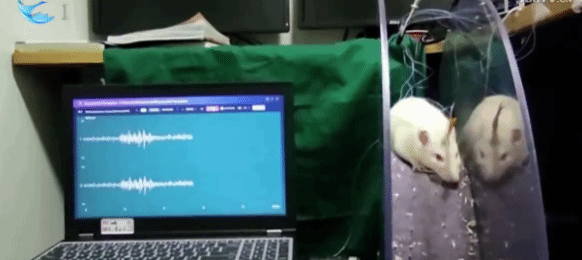

谢瑞杰介绍,目前,这款神经蠕虫电极在动物实验中可在肌肉留存13个月,取出时干净无痕,宛如“身体的一部分”;电极纤维上分布了60个“神经侦探”,也就是离散化的电极与应变传感器,数量是传统方式的15倍,不仅能在组织内部导航、实现微创植入,还能精准监测多点神经电信号和生物力学信号。此外,研究人员还引入开放式磁控策略,实现了“神经蠕虫”电极在人体组织内的初步可控推进与转向,让它能“听话”地游走。

厦门大学柔性电子(未来技术)研究院博士生 韩蓄:我们主要以化学背景为主的团队,在实验室中面对的其实都是一些定性和定量的实验,但是动物实验面对的是一只活生生的老鼠,每一只老鼠的个性跟应激反应都是不一样的,因此我们就需要实现绝对精准的思维到相对比较灵活的思维方式转变。

厦门大学柔性电子(未来技术)研究院助理教授 谢瑞杰:近期目标就是我们治疗疾病多了。比如说人工耳蜗、心脏起搏器、脑起搏器、脊髓起搏器,这都是我们可以直接去替代的,而且可以表现出更好的功能。再远一点我们就希望去读取意识,去控制假肢、控制外骨骼,那么再远一点,能给脑的运行规律,提供一个研究的工具。