近日,厦门大学柔性电子(未来技术)研究院黄维院士、李林教授团队与合作者在线粒体超分辨荧光成像领域取得重要进展。相关成果以“Fluorogen-Activating Human Serum Albumin for Mitochondrial Nanoscale Imaging”为题,发表在Advanced Materials期刊上。

线粒体调控细胞能量代谢与命运,其形态和功能异常与多种疾病密切相关,已成为化学、生命科学及分子医学最为活跃的交叉前沿研究领域之一。超分辨荧光成像技术可以时空同步精准监测线粒体形态动力学变化,揭示其与功能的分子关联,为活细胞研究提供了重要工具。然而,当前线粒体荧光显影剂普遍存在光毒性大、光稳定性差、荧光亮度低、胞内非特异性结合(抑制效应)及快速光漂白等问题,阻碍了活线粒体的长时程动态稳定示踪,严重制约了超分辨荧光成像技术的应用。

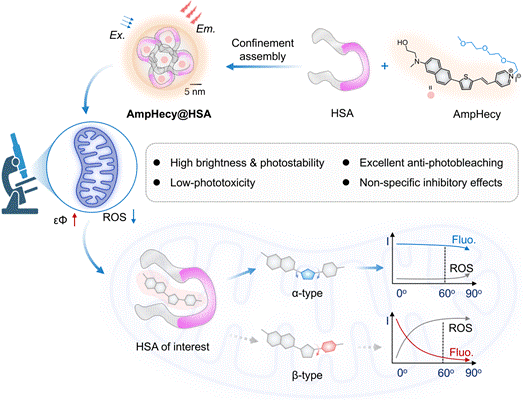

针对上述问题,研究团队提出了“蛋白质限域调控染料激发态释能途径”的新策略,开发了基于人血清白蛋白(HSA)的荧光激活蛋白(FAP)纳米显影剂AmpHecy@HSA,通过HSA与双亲性吡啶菁染料(AmpHecy)的非共价自组装,实现了高亮度、低光毒性及优异细胞渗透性的线粒体超分辨荧光成像。该研究结合蛋白显影剂共晶晶体解析、分子动力学模拟、超快瞬态吸收光谱及量子化学计算,探究了AmpHecy@HSA纳米显影剂的组装模式,阐明了荧光增强的结构基础,揭示了蛋白限域作用通过调控染料分子构象进而优化其激发态释能途径(抑制非辐射弛豫、减少活性氧生成)的分子机制。这类蛋白显影剂在活细胞线粒体结构照明显微(SIM)成像中展现出优异性能,为长时程、高保真线粒体超分辨荧光成像提供了理想的分子工具。该研究充分阐明了化学、物理和生物学学科界面的跨学科问题,彰显了交叉学科协作在前沿科学领域探索中的巨大潜力。

基于蛋白质限域荧光效应组装的线粒体纳米显影剂

厦门大学柔性电子(未来技术)研究院黄维院士、李林教授和西北大学陈希教授为本文的共同通讯作者,文章的第一作者是厦门大学博士后方斌博士、西北工业大学副教授柏桦博士和博士后张佳欣博士。本工作得到了国家自然科学基金(62288102、62475216、22377098和21807088)、福建省自然科学基金(2024J01060)、国家博士后研究人员计划(GZC20240889)等项目经费的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202501849

(柔性电子(未来技术)研究院)