在浩瀚太空中,有一颗名为“海丝一号”的卫星,它由厦门大学携手天仪研究院、中国电科38所等单位联合研制,体重仅185公斤,却拥有一双能“穿云透雾”的“慧眼”,是国内首颗C波段轻小型SAR(合成孔径雷达)卫星。

无论是深夜还是恶劣天气,它都能持续不断地对地面情况进行高清“拍照”,成为洞察万里海天、守护蓝色国土的“太空慧眼”。

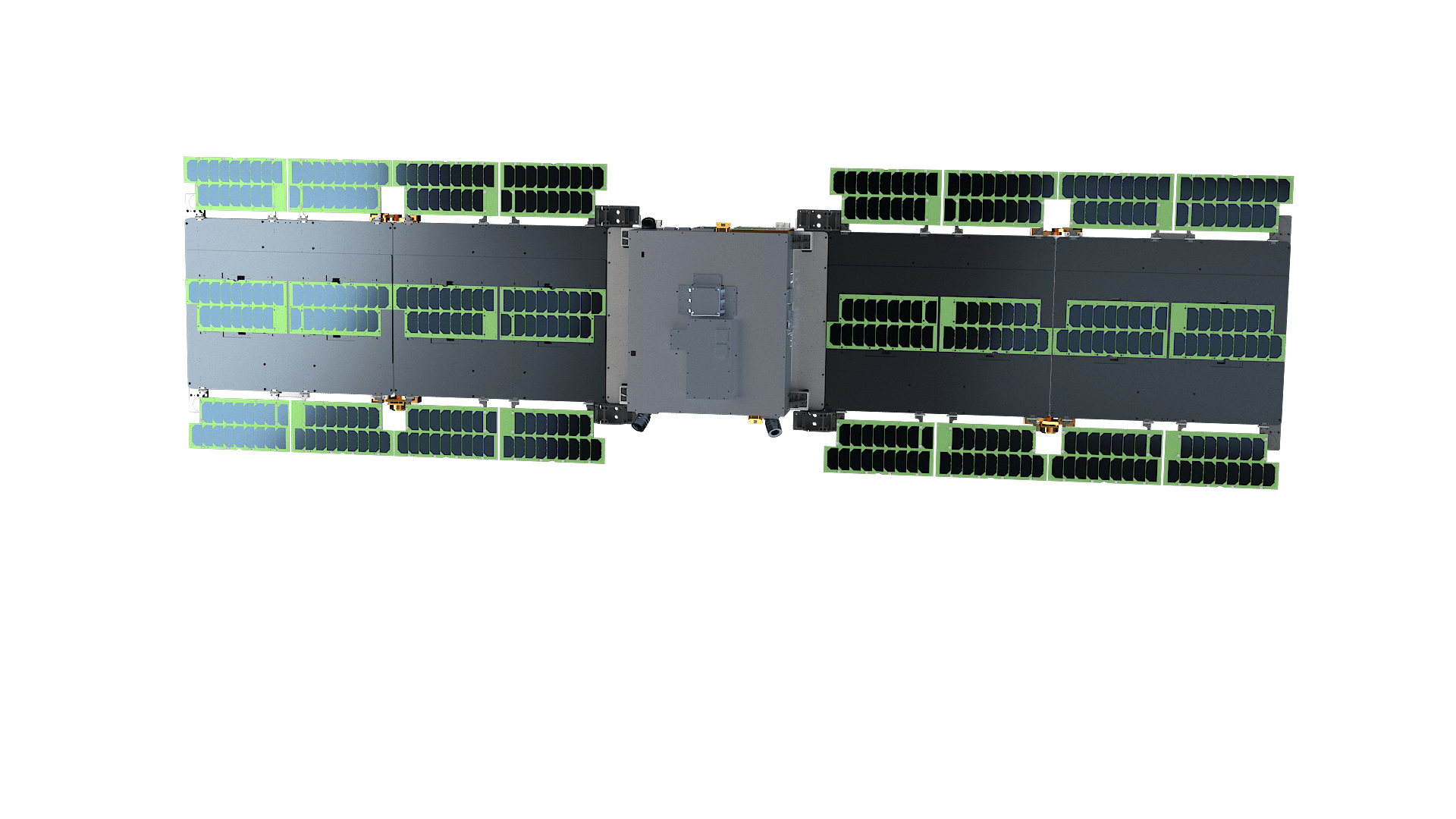

■“轻小”身躯:一体化设计打破“重量枷锁”

在“海丝一号”之前,已发射的适用于海洋观测的C波段SAR卫星往往是动辄几千公斤的“大块头”,研制和发射成本高昂,而“海丝一号”却轻巧如三位成年人的体重,这背后,是一场精巧的技术革新。

“海丝一号”模型

实现“轻小”的关键,在于卫星平台与雷达载荷的一体化设计。团队将传统上分散的太阳能板、雷达天线等部件高度集成,像打造一款“超级主板”一样,把主要功能浓缩在一个轻薄的板状结构里。“这好比把一台笨重的台式电脑,重新设计成一台高性能的超薄笔记本。”项目负责人耿旭朴比喻道。这不仅显著降低了卫星的“体重”,也大幅压缩了发射成本。

“轻小”的身躯还需克服巨大的技术挑战:雷达需要强大的功率才能看清地面,如何在有限的体积内实现高性能且不相互干扰是关键难点。科研团队通过优化电子系统布局、运用商业级器件和模块化设计等,最终在“方寸之地”实现了强大的观测能力。值得一提的是,“海丝一号”还装备了主动离轨装置,能在寿命结束后主动坠入大气层焚毁,避免成为太空垃圾。

■微波成像:像蝙蝠一样“看”见地球

“海丝一号”实现高清“拍照”的核心,在于其搭载的合成孔径雷达(SAR),这是一种主动式的对地观测传感器。它的成像原理是微波成像,类似于蝙蝠的回声定位:卫星主动向地球发射信号,碰到物体后接收反射信号,通过信号处理“绘制”出高分辨率的图像。

“海丝一号”的高清分辨率是它洞察力的来源,它的最高分辨率可达1米,最大成像幅宽达100公里,既能“明察秋毫”,也能“纵览全局”,在特定区域每3天就能重访一次,实现了对动态目标的高频监测。

由于微波的波长较长,“海丝一号”能够穿透云、雨、雾等障碍,使它无惧恶劣天气的限制。此外,微波成像也不受时间、光线的限制,这使得卫星还具备全天时、全天候的对地观测能力。无论黑夜漫漫,还是台风肆虐,当光学卫星“束手无策”时,它依然能清晰地洞察地面的细微变化。

厦门大学联合遥感接收站

■ 服务万千:从海洋监测到应急救灾的“多面手”

这颗轻小卫星的能量,远远超出了实验室,它的“目光”所及,正在现实中发挥着巨大作用。

在广袤的海洋上,它如同一位不知疲倦的“观测者”,能够高精度监测海面风场、海表风浪等海洋动力环境,为海洋科学研究提供宝贵数据;也能识别海上船只,监测海上舰船活动;当发生溢油事故时,它还能迅速定位油污带,分析其扩散趋势,为生态保护提供决策依据。

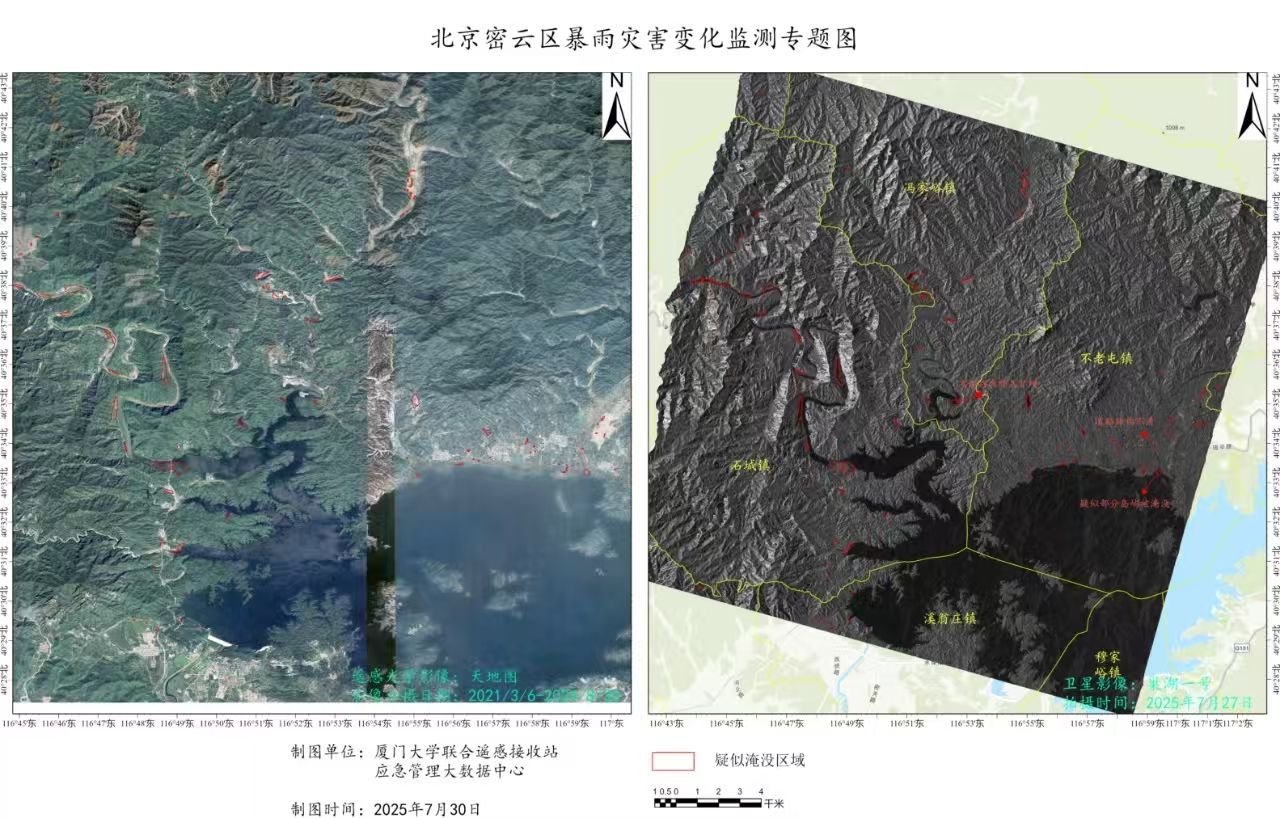

它的观测能力还延伸至陆地,可用于监测地质灾害、城市建设与发展变化等情况,有助于实现“天上看、地上查、网上管”的现代化治理模式,也为促进资源管理、空间规划、生态保护、民生建设等方面可持续发展提供了空间信息支撑。

北京密云区暴雨灾害变化监测专题图

当灾害来临,它则化身为人民生命财产安全的“守护天眼”。在汤加火山爆发、河南遭遇特大洪涝灾害、台风“杜苏芮”来临、印度尼西亚苏拉威西岛地震、苏伊士运河“堵船”、泰国曼谷化工厂爆炸等紧急关头,“海丝一号”总是第一时间响应,及时传回灾区的清晰影像,为评估灾情、指导救援抢出了宝贵时间。

“海丝一号”用“轻小的身躯”和“强大的洞察力”,诠释了何为“科学的力量”。未来,以它为首发星的“海丝星座”将逐步组网,编织一张更加智慧、高效的对地观测网,继续以科技之眼,守护我们共同的蓝色家园。

【团队名片】

厦门大学联合遥感中心研究团队由耿旭朴正高级工程师领衔,依托海洋遥感大数据福建省高校工程研究中心,主攻高分辨率SAR卫星海洋遥感技术与应用,建设有7.5米口径遥感卫星地面接收站,并在此基础上联合国内优势力量,论证发射国内首颗微小型SAR卫星——“海丝一号”,引领了国产微小型SAR卫星的发展。

(文/宣传部 戴佩琪 图/厦门大学联合遥感中心研究团队)

【往期文章】

1、飞机也能做“B超”,这项“无创体检”技术超精准:

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/497092.htm

2、“微米级”较真,打造血糖监测“黑科技”:

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/497712.htm

3、给船舶装上“智能管家” ——走进海嘉船舶综合信息系统:

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/498912.htm

4、【科学的力量】医检界的“福尔摩斯” 一管揪出致病“真凶”

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/499842.htm

5、【科学的力量】从城市废料到“绿色宝藏”:矿产资源回收技术的创新与突破

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/500572.htm

6、【科学的力量】手机一拍榴莲“报数”,厦大马校团队AI打造“火眼金睛”!

https://news.xmu.edu.cn/info/1003/501352.htm