在“双碳”目标推动国家能源结构深度转型的当下,氢能源凭借清洁、高效的突出特性,正成为破解传统化石能源依赖困局的关键力量。国家“十四五”规划中,氢燃料电池技术被明确列为重点支持的战略性新兴产业方向,而作为交通运输领域减排的“主力军”,氢燃料重型卡车更以行驶全程零排放、无污染的优势,为构建国家绿色交通体系注入核心动能。

近年来,我国氢能产业已从商用车开启产业化探索,具备规模化推广的初步条件,但在制氢效率、供氢稳定性、储用氢安全及核心部件自主化等关键环节,技术瓶颈亟待突破。对此,厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院周伟教授团队历经10余年潜心研发,接连攻克三大核心技术难题,交出了一份亮眼的“零碳答卷”。

• 智能供氢破“功率困局”

传统氢燃料电池重卡常面临“功率输出不稳、氢耗居高不下”的双重困境。不同驾驶条件下,锂电与氢电调节灵活性不足导致功率波动,而工况切换时氢气供应的频繁调整,又造成大量氢气浪费。周伟教授团队研发的智能供氢诊断技术,正是破解这一难题的关键钥匙。

智能供氢诊断技术打破了传统供氢模式的局限,团队创新设计了一种可调式波瓣针阀氢气引射器,并首创了一种基于氢气压差和电流波动的“控制+反馈”调节机制。研发过程中,团队遇到的最大挑战是让“静态”的优秀设计转变为“动态”的智能系统。传统引射器如同“固定齿轮的自行车”仅在特定速度下高效,而团队要打造的是“无极变速”系统,核心是在氢气流量和压力剧烈变化的全范围里,实现瞬间响应、精准匹配且保持绝对稳定。

调试测试中,团队常遇到回氢性能与理论计算不符等问题,更煎熬的是实验室表现完美的“智能诊断系统”,在模拟真实车辆运行的复杂振动、快速变载环境中出现误判泄漏的情况,让团队一度面临是否退回传统方案的抉择。通过重新分析理论模型和仿真计算、定期讨论头脑风暴,团队逐步攻克了技术难关。

最终,该技术让供氢系统的能量损耗降到1%以内,大大提高了供氢效率。依托该技术研制的氢燃料电池发动机系统,输出功率达220kW,质量功率密度高达815W/kg,核心指标跃居国际领先水平。

• 混动管理降“氢耗难题”

氢耗量大、使用成本高,是制约氢燃料重卡市场竞争力的核心瓶颈。同等运输任务下,传统氢燃料重卡单位里程耗氢远超行业预期,尤其在起步、爬坡等复杂工况中,动力系统供能效率不足,导致大量氢气冗余损耗,使其使用成本比肩甚至超过传统燃油重卡。

周伟教授团队设计了一套氢-电混合动力的智能能量管理系统,开发了专用燃料电池域控制器,自动调整氢燃料电池和动力电池的功率输出,实现了软硬件集成化、氢-电集中高效管理与整车的协同控制,让整车的氢气消耗减小至7.04kg/100km。

一次内蒙古呼伦贝尔极寒环境的实车测试中,车辆连续爬坡、负载极大,团队监控到燃料电池输出效率曲线不仅没有衰减,反而出现了意想不到的“高原”平台,高效运行时间远超实验室模拟,让在场成员激动得“心跳加速”。这正是智能域控制器与可调引射器协同工作的成果,控制器敏锐捕捉工况变化并实时调整策略,激发了燃料电池的极端潜能。

“攻克核心瓶颈后,最欣慰的不是解决了难题,而是这项技术‘学会了思考’。”团队成员介绍道。它不再机械执行预设指令,而是能像经验丰富的司机一样,主动预测需求、平滑分配能量,让能耗表现更适配实际运营场景,为商业化落地再添“经济筹码”。

• 低温冷启+水热管理铸“可靠堡垒”

氢燃料重卡要实现规模化应用,“极端环境适应性”与“运行稳定性”是必闯的难关——低温易导致启动困难,大功率运行时的局部高温则威胁系统安全,这两大痛点长期制约着氢燃料重卡的可靠性。

团队成员感叹:“氢能技术不应是实验室的‘温室花朵’,必须经受最严苛环境考验,才能真正服务于国家与社会的能源战略。每当在-35℃低温舱看到系统无法启动,我们想到的不是技术故障,而是它在北方寒冬里的真实困境。”正是这份对技术价值的信仰和行业责任,支撑他们最终啃下了硬骨头。

针对低温启动难题,团队创新推出多步有序协同低温快速冷启动方法,开发了一种高效的水热管理系统,通过控制氢-电启动逻辑和整车多个部件的协同启动,确保燃料电池系统各个控制系统在低温环境下快速升温。同时,研发了先进的高寒智能控制算法和整车自适应的高寒热管理策略,使氢燃料电池系统在-35℃的低温下能够快速启动,启动时间缩短至140秒。

面对大功率运行时的热管理挑战,团队开发了一种专为大功率氢燃料电堆设计的多级温度优化技术,通过发明特殊的斜肋片冷却流道,并优化电堆冷却液的进出管道布局,实现了从单个电池到整个电堆的有效协同换热。这项技术使得单片电池的温差控制在±3℃以内,局部温度波动减少了30%,大大提升了氢燃料电堆的稳定性和效率。

这两项技术从“低温启动”和“高温防护”双向发力,让氢燃料重卡既能扛住严寒考验,又能稳定输出大功率,为其在全场景、全天候下的安全运营提供了核心保障。

【团队名片】

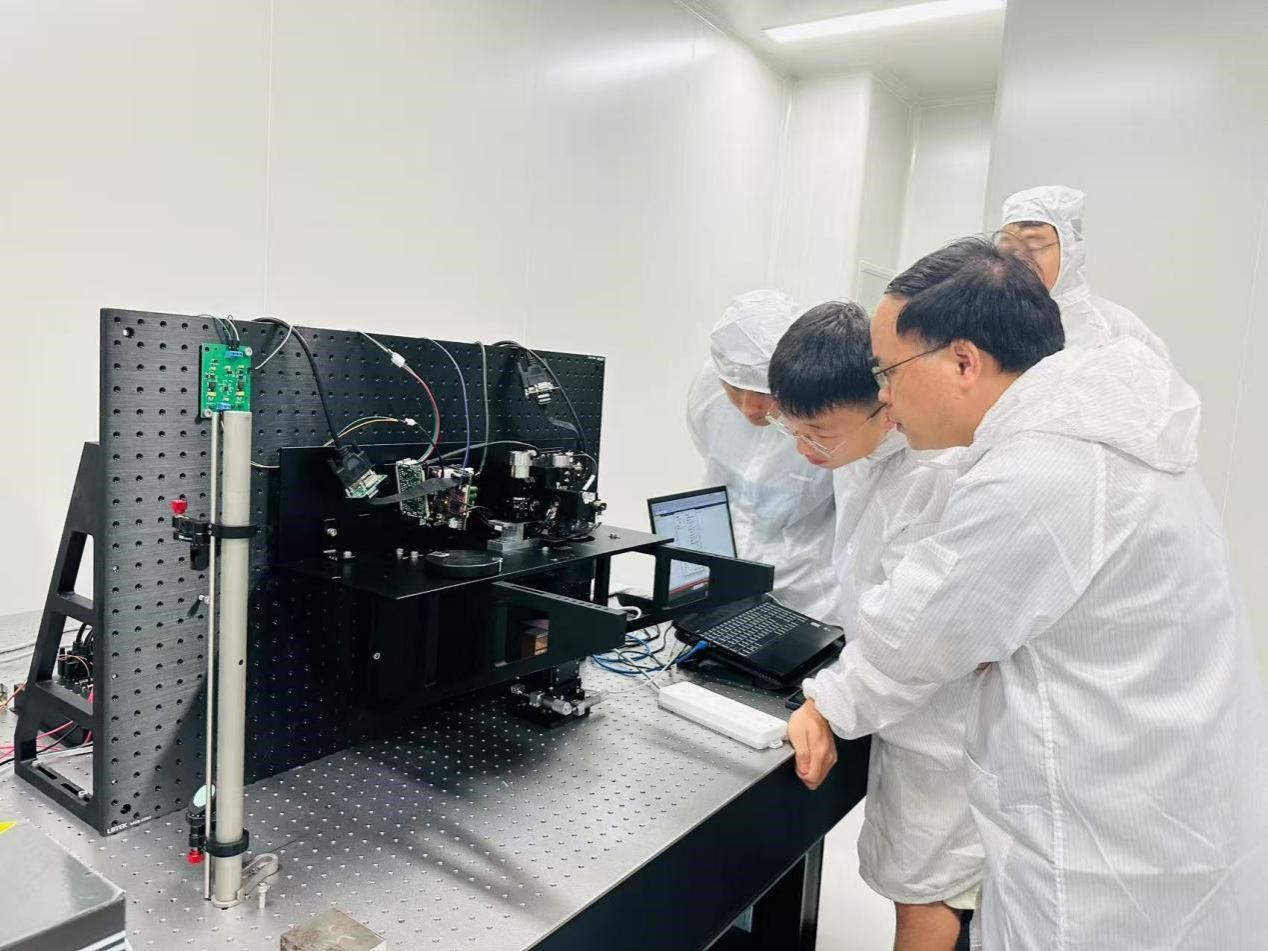

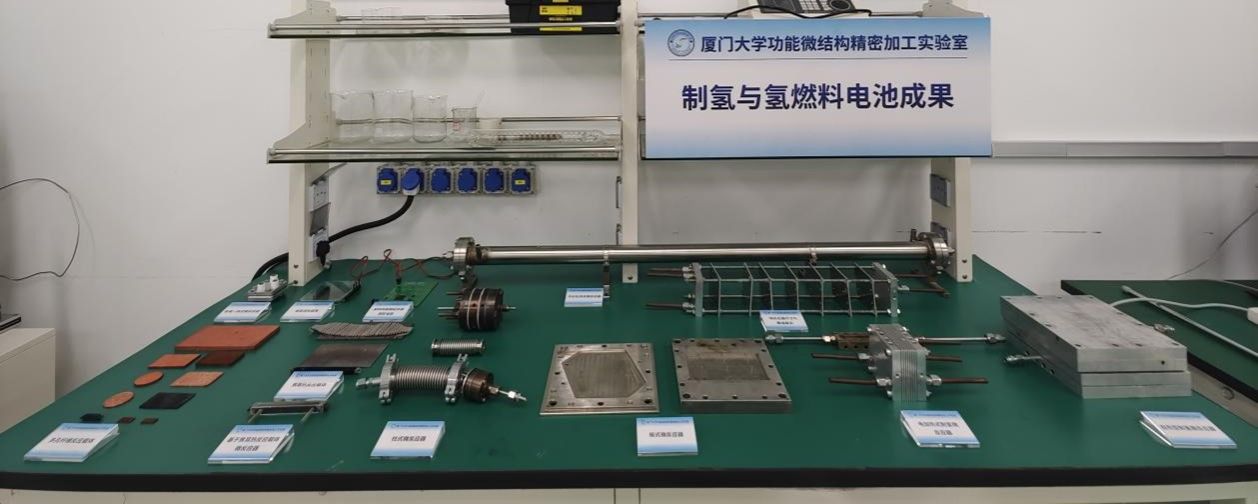

周伟教授团队现有包括4名教授、5名副教授、2名助理教授、5名博士后、1名实验师、2名科研助理及硕博生在内的88名研究人员。团队始终瞄准国家重大战略需求和区域经济发展亟需,长期致力于精密制造技术、制氢与燃料电池、传热与节能技术、智能传感器及机器人等领域研究,重点开展了功能微结构精密加工技术的研究和推广应用工作,承担了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、装备预研项目、福建省科技重大专项项目、厦门市重大科技项目等,开发出五轴振镜激光加工装备、高效制氢装备、氢燃料电池及测试系统、环路热管/柔性热管、微通道换热器、生物电传感器、柔性触觉传感器等,并在中国中车、中国石化、机械科学总院、厦门金龙、厦门金旅、厦门钨业、厦门金鹭、德龙激光等大型企业进行了成果推广应用。

(文/宣传部学生记者 琚恩泽、张沥丹、占怡然 图/周伟教授团队提供)